Все документы,

представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены

исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких

ограничений.

Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте

без каких-либо ограничений.

СССР

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВТРАНСПРОЕКТ

СОЮЗДОРПРОЕКТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ

ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

УТВЕРЖДАЮ:

Для практического применения

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СОЮЗДОРПРОЕКТА

В. СИЛКОВ

«1» октября 1974 г.

Москва – 1974

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

«Методические указания» предназначены для использования при изысканиях новых и реконструкции существующих внегородских автомобильных дорог общей сети СССР.

В «Методических указаниях» определена общая методика, состав, порядок и объемы работ для получения исходных данных, необходимых при проектировании земляного полотна автомобильных дорог, мостовых переходов, малых искусственных сооружений.

«Методические указания» составлены в развитие СНиП II-А.13-69, регламентирующего основные положения, общие требования, техническую подготовку и производство инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства как в обычных природных условиях, так и при наличии неблагоприятных физико-географических процессов и явлений (сели, карст, вечномерзлые грунты и т.д.).

В «Методических указаниях» обобщен многолетний опыт производства гидрометеорологических изысканий, накопленный Союздорпроектом и его филиалами и сформулированы основные положения по технологии и направленности этих изысканий, на основе которых установлен состав и порядок применения различных нормативно-методологических документов.

«Методические указания» разработаны главным специалистом технического отдела Союздорпроекта канд. техн. наук Перевозниковым Б.ф.

О всех замечаниях и пожеланиях, возникающих при использовании «Методических указаний» просьба сообщать по адресу: Москва К-89, наб. Мориса Тореза, 34, Союздорпроект.

Начальник технического отдела Союздорпроекта

Ротштейн К.М.

I. Основные положения

1.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания наряду с инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими работами являются основным видом изысканий, выполняемым для строительства автомобильных дорог.

1.2. Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий является:

а) Совместно с экономическими, геодезическими и геологическими изысканиями обоснование правильного выбора трассы проектируемой дороги;

б) Сбор и изучение исходных данных для проектирования автомобильной дороги и сооружений на ней;

в) Выявление условий строительства и эксплуатации в той части, в какой они определяются природными факторами района строительства (климат, максимальный сток, русловые процессы, геоморфология речных долин и неблагоприятные физико-географические процессы и явления - сели, карст, вечномерзлые грунты и т.д.).

1.3. Инженерные гидрометеорологические изыскания производят в соответствии с действующим законодательством, требованиями строительных норм и правил (СНиП), у также других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке и содержащих дополнительные или специальные требования к изысканиям.

1.4. Гидрометеорологические изыскания для проектирования автомобильных дорог проводятся в определенной последовательности, должны соответствовать стадии проектирования и иметь свою степень подробности.

Объем и характер инженерно-гидрометеорологических обследований зависят от сложности и степени изученности природных условий района изысканий, а также от стадии проектно-изыскательских работ (технико-экономическое обоснование, технический или техно-рабочий проект, рабочие чертежи).

1.5. Гидрометеорологические изыскания на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) имеют целью получение минимально необходимых основных данных по гидрологии и климатологии района изысканий в объеме, достаточном для оценки намеченных вариантов трассы и выбора основного направления.

Изучение гидрометеорологических условий осуществляется главным образом путем ознакомления с имеющимися литературными и фондовыми материалами и материалами изысканий прошлых лет, материалами аэрофотосъемки, с осмотром в натуре отдельных сложных мест, а также выполнением по этим материалам приближенных гидравлических расчетов отверстий водопропускных сооружений.

1.6. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для составления технического проекта выполняются в основном в поле и заключаются в детальном изучении гидрометеорологических условий района проложения трассы по выбранному направлению и конкурирующим вариантам в объеме, достаточном для проектирования земляного полотна, мостов, дорожных и регуляционных сооружений, а также организации строительства.

Инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для составления технического проекта могут предшествовать гидрометеорологические изыскания на стадии ТЭО. В этом случае необходимо использование рекомендаций и решений, принятых в ТЭО.

1.7. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для составления рабочих чертежей предназначаются для уточнения и детализации исходных данных, полученных при изысканиях для технического проекта, и корректировки результатов гидрометеорологических и гидравлических расчетов, выполненных на этой стадии проектирования.

1.8. Инженерные изыскания для одностадийного (техно-рабочего) проекта выполняют в одну стадию с получением материалов, достаточных для составления проекта, разрабатываемого со степенью подробности рабочих чертежей.

1.9. В случаях, когда кратковременные метеорологические или гидрологические наблюдения и обследования не раскрыли режима или динамики физических процессов, рекомендуется постановка стационарных наблюдений. Количество и продолжительность циклов стационарных наблюдений устанавливают индивидуально в соответствии с необходимостью получения достаточных данных для заданной стадии проектирования. Стационарные наблюдения, начатые при изысканиях для технического проекта, можно продолжать в случаях необходимости и в период изысканий для рабочих чертежей.

Для осуществления указанных наблюдений организуют соответствующие метеорологические и гидрологические посты.

1.10. Для производства инженерных гидрометеорологических изысканий следует составлять программу работ, которую согласовывают с заказчиком и утверждают руководством организации, выполняющей изыскания. Программа гидрометеорологических изысканий, выполняемых совместно с другими видами инженерных изысканий, является частью общей программы, составляемой на весь комплекс инженерных изысканий.

При небольших по объему гидрометеорологических изысканиях, выполняемых под отдельные сооружения, допускают проведение изысканий по техническим заданиям, составляемым организациями, выполняющими изыскания, взамен программ.

1.11. Программу гидрометеорологических изысканий составляют на основании технического издания заказчика в соответствии с требованиями СНиП II-А.13-69 и других нормативных документов по гидрометеорологическим изысканиям.

На основании программы составляют смету на производство гидрометеорологических изысканий, которая совместно с программой представляется заказчику.

1.12. Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводят в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. Сроки проведения подготовительных, полевых и камеральных работ предусматривают в программе изысканий.

При выполнении гидрометеорологических изысканий совместно с другими видами изысканий сроки работ определяет в соответствии со сроками проведения всего комплекса изысканий.

В отдельных, наиболее сложных, случаях некоторые виды гидрометеорологических работ могут опережать или отставать от остальных видов инженерных изысканий.

1.13. В подготовительный период производят сбор, предварительное изучение и обобщение необходимых исходных данных по району изысканий, составляют программу и смету, оформляют договор на проектно-изыскательские работы и формируют полевые подразделения с соответствующим материально-техническим оснащением.

Если по собранным исходным данным невозможно правильно наметить и обосновать в программе работ необходимые объемы и методы изысканий, то в подготовительный период дополнительно производят полевое рекогносцировочное обследование района строительства. Необходимость такого обследования устанавливается изыскательской организацией.

1.14. В полевой период выполняют предусмотренные программой полевые работы и часть камеральных работ необходимых для своевременного контроля полноты и точности полевых работ.

Полевые гидрометеорологические работы, как правило, выполняют одновременно с полевыми работами всего комплекса инженерных изысканий на данном объекте.

Если при выполнении стационарных наблюдений или отдельных видов гидрометеорологических работ (работы в паводок, экспресс-метеорологические наблюдения и др.) возникает необходимость их проведения в сроки, отличные от сроков осуществления остальных видов инженерных изысканий, то сроки проведения таких работ устанавливает изыскательская организация в зависимости от конкретных условий района изысканий.

1.15. В камеральный период обрабатывают материалы изысканий, составляют, оформляют и выпускают отчетные материалы, а также производят их сдачу заказчику.

Сроки проведения камеральных работ назначают в соответствии со сроками проведения и объемом полевых гидрометеорологических работ, а также других видов инженерных изысканий.

1.16. При формировании изыскательских подразделений следует учитывать, что инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняют, как правило, комплексными изыскательскими подразделениями (экспедиции, партии, отряды).

При больших объемах работ, осуществляемых комплексными изыскательскими подразделениями, из их состава могут быть выделены самостоятельные подразделения (отряды, группы), выполняющие гидрометеорологические работы.

При выполнении стационарных или отдельных видов гидрометеорологических работ в сроки, отличные от сроков проведения других видов инженерных изысканий, могут быть сформированы самостоятельные гидрометеорологические изыскательские подразделения (партии, отряды, группы).

1.17. При производстве изыскательских работ необходимо строго и неукоснительно соблюдать действующие правила техники безопасности и охраны труда на гидрометеорологических работах.

II. Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий

Материалы гидрометеорологических изысканий должны содержать данные, обеспечивающие:

- проложение дорог или мостовых переходов;

- размещение и необходимое количество водопропускных сооружений;

- выбор типов водопропускных сооружений и их размеров;

- проектирование водоотвода с дороги и прилегающей местности;

- расчет отверстий за счет искусственной аккумуляции;

- выбор типов фундаментов опор и их заглубление;

- назначение низа пролетных строений и подмостовых габаритов;

- проектирование продольного профиля дороги и подходов к мостам;

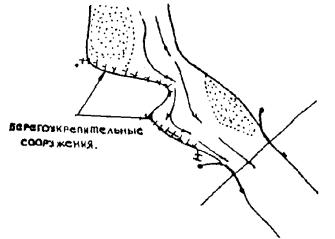

- проектирование регуляционных, берегоукрепительных и выправительных сооружений;

- проектирование поперечного профиля земляного полотна и назначение типов укреплений откосов подтопляемых насыпей;

- оценку общих и региональных особенностей района проектирования;

- составление проекта организации строительства;

- составление проектно-сметной документации.

2.1. В состав работ, выполняемых при инженерно-гидрометеорологических изысканиях, входит:

- сбор и обобщение данных о гидрометеорологических условиях района изысканий и материалов изысканий прошлых лет;

- инженерно-гидрологические обследования малых водотоков, пересекаемых трассой дороги и ее вариантами для целей проектирования малых водопропускных сооружений;

- инженерно-гидрологические обследования средних и больших водотоков для проектирования мостовых переходов;

- инженерно-гидрометеорологические обследования водотоков, выполняемые при необходимости уточнения насчет максимальных расходов или разработки региональных норм стока;

- обследования существующих водопропускных сооружений на реконструируемых автомобильных дорогах;

- инженерно-гидрометеорологические обследования для проектирования земляного полотна;

- инженерно-гидрометеорологические обследования водотоков, в районах с особыми природными условиями и недостаточной их изученностью, выполняемые по специальным программам;

- камеральная обработка материалов полевых обследований;

- гидравлико-гидрологические расчеты малых искусственных сооружений;

- гидрологические расчеты мостовых переходов;

- гидравлические и русловые расчеты мостовых переходов;

- гидравлико-гидрологические расчеты при проектировании земляного полотна;

- расчеты при проектировании подтопляемых насыпей;

- гидрометеорологические расчеты при необходимости уточнения расчетных нормативных зависимостей максимальных расходов или разработки региональных норм стока;

- составление отчетных данных;

Гидрометеорологические изыскания подразделяют на виды:

- гидрометеорологические изыскания больших и средних мостовых переходов через реки;

- гидрометеорологические изыскания водопропускных сооружений через малые водотоки;

- гидрометеорологические изыскания для проектирования земляного полотна дороги и средств её защиты от воздействия речных потоков, поверхностных вод и снегозаносов;

- гидрометеорологические изыскания для проекта организации строительства.

Указанные виды изысканий могут выполняться самостоятельно или в комплексе общих линейных изысканий дорог. Комплексные линейные изыскания предусматривают выполнение гидрометеорологических работ по совместной программе, несколько отличной от программ для отдельных видов изысканий. Такие изыскания обычно выполняют для дорог значительного протяжения.

III. Гидрометеорологические изыскания для технико-экономического обоснования

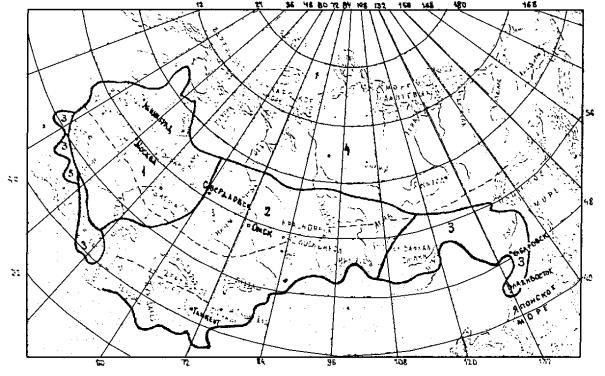

3.00. Гидрометеорологические изыскания для ТЭО должны обеспечить получение необходимых данных по гидрологии и климатологии по дороге и водопропускным сооружениям. Они должны максимально учитывать наличие и размещение сети станций и постов гидрометслужбы, с наиболее полным использованием многолетних наблюдений и использованием региональных зависимостей по нормам стока.

Подготовительный период

3.01. В подготовительный период выполняются следующие работы:

- сбор, систематизация и обработка исходных данных;

- изучение района изысканий и конкурирующих направлений дороги с выделением характерных («эталонных») участков и больших мостовых переходов;

- предварительное изучение малых и средних водотоков;

- предварительное изучение больших водотоков и установление ориентировочных схем мостов и регуляционных сооружений.

3.02. Для производства полевых гидрометеорологических работ предварительно должны быть собраны общие сведения по гидрографии, геоморфологии, гидрологии, истории формирования рельефа и речных долин, метеорологии, о различных деформациях речных русел, прошедших паводках и наводнениях, о существующих сооружениях на реках, о судоходстве, сплаве, корчеходе, ледовых явлениях и т.д.

При сборе исходных данных используются материалы гидрологических и технических изысканий, стационарных и эпизодических наблюдений прошлых лет, картографические, литературные, архивные, фондовые и другие материалы (лоцманские карты, аэрофотосъемки прошлых лет), материалы региональных исследований по гидрологии и гидрографии, атласы судоходных рек, специальная периодическая гидрометеорологическая литература.

В результате сбора и систематизации исходных данных составляется карта-схема изученности района изысканий и перечень полученных материалов с указанием источников.

При обработке многолетних исходных данных составляют статистически однородные выборки различных гидрометеорологических характеристик и производится анализ в отношении их качества и полноты. В результате последующих вычислений должны быть получены расчетные гидрометеорологические характеристики требуемой вероятности превышения (ВП) по всем пунктам, имеющим длительные многолетние наблюдения.

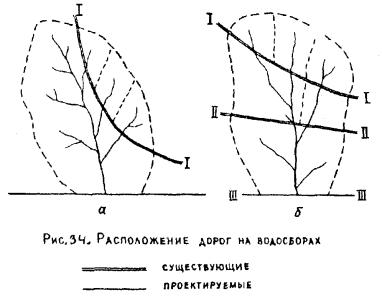

3.03. Изучение района изысканий и конкурирующих направлений дороги производится по картографическому материалу с целью предварительного представления о гидрографических и гидроморфологических условиях. В результате намечаются участки трассы с однородными гидроморфологическими условиями и участки, которые могут служить «эталонами» для каждого типа однородных участков трассы. В качестве эталонных участков могут быть использованы участки существующих дорог, находящихся в сходных природных условиях.

Предварительное изучение малых и средних водотоков, пересекаемых дорогой, производится по картографическим и аэрофотосъемочным материалам. В результате устанавливается общее количество малых и средних водопропускных сооружений и их местоположение по каждому из направлений дороги.

При наличии достаточного картографического или других топографических материалов определяется общее количество и местонахождение больших мостовых переходов, составляется конфигурация живых сечений по рекам, устанавливаются предварительные схемы конструкций мостов, подходов к ним и регуляционных сооружений.

В результате изучения пересекаемых водосборных бассейнов составляется предварительная сводная ведомость водопропускных сооружений.

Полевой период

3.04. В полевой период выполняются следующие работы:

- аэровизуальные гидроморфологические обследования;

- наземные рекогносцировочные обследования малых и средних водосборов на характерных («эталонных») и сложных участках;

- наземные рекогносцировочные обследования больших водотоков.

3.05. Аэровизуальные обследования проводятся для более подробного изучения гидроморфологических условий района проложения изыскиваемой дороги по всем конкурирующим направлениям, намеченным в подготовительный период.

В процессе воздушного обследования окончательно устанавливаются границы участков с однородными гидроморфологическими условиями по всем конкурирующим направлениям дороги, определяются количество местоположение и протяженность характерных («эталонных») участков, просматриваются все пересечения средних и больших водотоков, составляются их гидрологические описания, уточняются конфигурации живых сечений водотоков, уточняются намеченные схемы мостов, подходов к ним и регуляционных сооружений.

3.06. Наземные рекогносцировочные обследования малых и средних водосборов осуществляют для уточнения объемов работ по сооружению малых мостов и труб только на характерных («эталонных») участках. При этом выполняются нивелировка типовых сечений, участков водотоков у сооружений, уровней паводков по признакам на местности.

Величина и типы малых мостов и труб назначаются в поле начальником партии глазомерно на основании осмотра водосборного бассейна и самого водотока с учетом существующих водопропускных сооружений, если таковые имеются.

3.07. При наземных рекогносцировочных обследованиях сложных больших мостовых переходов выбирается на местности и разбивается расчетный морфоствор, устанавливается горизонт высокой воды по следам паводка или опросам старожилов, нивелируется уклон водной поверхности на дату обследования или уклон поверхности льда в зимний период, визуально определяются грунтовые характеристики русла и оцениваются коэффициенты шероховатости.

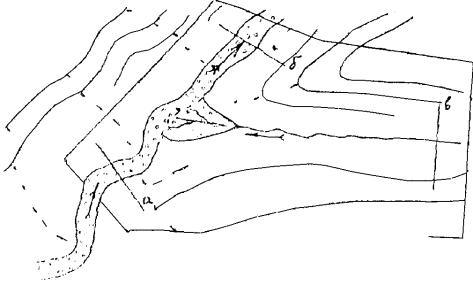

Отверстия больших и средних мостов определяются гидравлическими расчетами на основе материалов, собранных при съемке мостового перехода, причем основное внимание обращается на правильность актирования прохода паводков и установление горизонта высоких вод. В результате проведения наземных обследований больших мостовых переходов уточняются материалы аэровизуальных обследований и гидрологические характеристики пересекаемых водотоков.

Камеральный период

3.08. В камеральный период выполняются следующие работы:

- обосновываются предварительные гидрометеорологические зависимости для расчета максимальных расходов воды заданной ВП;

- определяются исходные морфометрические и гидрологические характеристики на характерных («эталонных») участках трассы и больших мостовых переходах;

- производятся гидрологические и гидравлические расчеты для определения размеров водопропускных сооружений на «эталонных» участках;

- производятся предварительные расчеты отверстий мостов на больших мостовых переходах.

В результате изучения, анализа и обобщения материалов, полученных в подготовительный и полевой периоды, должно быть дано обоснование предварительных гидрометеорологических зависимостей для расчета максимальных расходов по району изысканий.

Установление расчетных зависимостей осуществляется по укрупненным данным методами географической экстраполяции с привлечением сведений о метеорологической и синоптической обстановке и с учетом других природных факторов.

3.09. Для предварительного расчета отверстий водопропускных сооружений на «эталонных» участках и больших мостов определяются следующие морфологические и гидрологические характеристики: площадь и форма водосборного бассейна, длина и уклон главного лога или русла, степень заболоченности и залесенности, наличие искусственной зарегулированности водосборов и т.п.

Характеристики, перечисленные выше, определяют по картографическим или аэрофотосъемочным материалам, а при их отсутствии - по материалам аэровизуального или наземного обследования.

3.10. Определение максимальных расходов на водотоках производится по установленным региональным зависимостям. Расчеты аккумуляции воды производятся с учетом рельефа местности, условий снегозаносимости и наличия особых условий увлажнения дождевыми осадками.

Количество малых мостов и труб и величины их отверстий устанавливаются, исходя из количества и размеров водопропускных сооружений, приходящихся на один километр «эталонного» участка, и распространяются затем по групповым признакам на все протяжение дороги (включая конкурирующие варианты).

3.11. Определение глубин размывов производится по эмпирической формуле в зависимости от величины расчетного расхода и типа русловых отложений.

Окончательная корректировка величин отверстий больших мостов производится путем уточнения конструктивной схемы моста по конфигурации живого сечения в створе мостового перехода, которая устанавливается по картографическому материалу или данным аэрофотосъемки, а уточняется при аэровизуальном или выборочном наземном обследовании.

3.12. Итоговые результаты гидрометеорологических изысканий на стадии ТЭО излагаются в гидрологическом отчете, где указывают состав и перечень исходных данных, произведенных полевых обследований и выполненных расчетов.

IV. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для технического и техно-рабочего проектирования

4.00. Инженерные гидрометеорологические изыскания новых автомобильных дорог должны обеспечить получение необходимых для проектирования в объеме технического или техно-рабочего проекта данных по гидрологии и климатологии, а также оценить возможность изменения гидрометеорологических условий в районе изысканий на срок службы дороги и всех ее сооружений.

4.01. Объем, содержание, сроки выполнения и методы гидрометеорологических изысканий определяют в зависимости от сроков и продолжительности проектно-изыскательских работ, степени изученности, отдаленности, доступности района и сложности гидрометеорологических условий.

4.02. В результате проведения гидрометеорологических изысканий должны быть получены:

- необходимые данные о гидрометеорологическом режиме района изысканий с требуемой для целей проектирования детализацией;

- расчетные величины гидрометеорологических параметров, требуемые нормами дорожного проектирования;

- величины максимальных расходов, расчетных уровней и предварительные отверстия водопропускных сооружений с учетом требований строительных норм и правил.

4.03. Инженерные гидрометеорологические изыскания следует проводить с учетом наличия и размещения опорной сети станций и постов Гидрометслужбы СССР на основе использования материалов многолетних наблюдений.

Комплексные линейные гидрометеорологические изыскания дорог

Подготовительный период

4.04. В состав работ подготовительного периода входит:

- изучение материалов гидрометеорологических изысканий, выполненных на стадии ТЭО;

- дополнительный сбор и систематизация исходных материалов;

- обработка материалов многолетних наблюдений;

- участие в камеральном трассировании конкурентно-способных вариантов;

- выявление необходимости гидрометеорологических работ, проводимых по специальным программам;

- подготовительные работы по проведению гидравлических экспериментов на модели для наиболее сложных мостовых переходов.

4.05. В подготовительный период анализируют материалы гидрометеорологических изысканий, выполненных на стадии ТЭО, и осуществляют дополнительное изучение района изысканий на основе картографических, фондовых, литературных и архивных данных и материалов изысканий прошлых лет, проводившихся различными изысканиями.

В процессе изучения этих материалов должны быть собраны сведения, характеризующие геоморфологию, орогидрографию, историю формирования рельефа, гидрологию, климатологию, метеорологию и синоптические условия района изысканий.

Подлежат сбору сведения об исторических наводнениях прошлых лет, о наличии, местоположении и количестве существующих водопропускных и других сооружений, сроках их эксплуатации, об их деформациях, о сети станций и постов гидрометеорологических наблюдений, о судоходстве и сплаве на реках.

Сбору и анализу подлежат результаты наблюдений максимальных годовых и ежедневных расходов и уровней воды, натурные измерения скоростей течения, уклонов водной поверхности, глубин воды и другие гидрометрические характеристики, данные об осадках за различные интервалы времени.

На основании изучения собранных материалов корректируют сроки производства изыскательских работ, составляют задание и программу производства гидрометеорологических изысканий.

Полевой период

4.06. В состав работ полевого периода входит:

- аэровизуальное обследование трассы дороги и мест переходов;

- участие в выборе и укладке трассы дороги и больших мостовых переходов;

- наземные линейные обследования малых водотоков;

- гидрологические обследования больших и средних водотоков;

- краткосрочные гидрометеорологические наблюдения;

- обследования водопропускных сооружений на существующих дорогах, а также других речных гидротехнических сооружений;

- полевые обследования при необходимости разработки региональных норм максимального стока;

- обследования для проектирования земляного полотна дороги;

- обследования по специальным программам.

4.07. Аэровизуальные гидрометеорологические обследования производят с целью более детального изучения гидрографических особенностей района изысканий и мест переходов через большие водотоки, установленных при изысканиях на стадии ТЭО.

В результате аэровизуальных обследований должны быть намечены для подробной наземной проработки конкурентоспособные варианты мест пересечений больших водотоков, а также произведены обследования по уточнению нечетко выраженных на картографических материалах и аэрофотоснимках водоразделов и других сложных мест: переливов воды из бассейна в бассейны, бифуркаций русел, характера марей, болот, залесенности, наличие и местоположение наледей, искусственного орошения конусов выноса и т.п.

После аэровизуальных обследований должна быть дополнительно уточнена программа и состав полевых работ, а результаты аэровизуальных обследований нанесены на картографический материал.

4.08. Варианты трассы дороги на отдельных участках и больших мостовых переходов намечают с учетом общего направления дороги, топографических, инженерно-геологических, гидрологических условий, а также условий судоходства и сплава.

Пересечение малых и средних водотоков подчиняется направлению дороги. Пересечение больших водотоков не всегда подчиняется трассе дороги и производится с учетом природных особенностей водотоков. При этом выбор места оптимального перехода производится после подробного сопоставления нескольких вариантов по технико-экономическим показателям.

В этих случаях приобретает особое значение тщательное изучение и объективная оценка гидрологических условий с выявлением наиболее благоприятных и конкурентоспособных в гидрологическом отношении вариантов пересечений.

Выбор и назначение вариантов пересечений больших водотоков производятся по топографическим картам, по аэрофотоснимкам, по результатам аэровизуального или предварительного наземного обследования на основе гидрологических и гидравлических требований к переходу, а также требований судоходства, сплава и др.

Окончательный выбор места пересечения производят при подробном обследовании водотока, после чего укладывают трассу мостового перехода на местности.

4.09. Наземные линейные обследования малых и средних водотоков производят по всем вариантам дороги и на всех без исключения пересекаемых водотоках. Из-за технической невозможности постановки гидрометрических наблюдений на малых и средних водотоках в полевой период производится комбинированное гидроморфометрическое обследование.

В задачи инженерно-гидрологических обследований малых водотоков входит:

а) установление мест пересечений водотоков проектируемой дорогой и ее вариантами, названий и принадлежности водотоков к той или иной речной системе, а также общего количества водопропускных сооружений;

б) определение границ водоразделов, гидрографических и геометрических характеристик водосборных бассейнов;

в) изучение гидравлических условий протекания воды с определением расчетных морфометрических характеристик в месте пересечения водосборов, а при их недостаточности для расчетов расходов дополнительно на морфостворах: разбивка расчетных створов, нивелировка уклонов водной поверхности, нахождение и нивелировка следов паводков прошлых лет, гидрометрические работы на дату обследования (установление и нивелировка горизонта воды и уклона водной поверхности, определение средней скорости течения поплавками или вертушкой, установление натурных коэффициентов шероховатости), визуальная характеристика водотока (характер залесенности, грунты и состояние ложа русла, извилистость русла, наличие корчехода, наледей и ледохода, коэффициенты шероховатости;

г) изучение гидрологических условий формирования максимального стока с количественной оценкой факторов его определяющих (залесенность, заболоченность, озерность, почво-грунты, крутизна рельефа, форма водосбора, естественная и искусственная зарегулированность водосборов и др.), а также выявление региональных факторов, требующих дополнительного изучения и начало их изучения;

д) изучение и оценка глубинной и боковой эрозионной деятельности русел и логов, а также склонов водосборов;

е) изучение условий аккумуляции воды перед дорогой;

ж) выявление вероятности и размеров природных и искусственных изменений гидрологических и гидравлических условий за время службы проектируемых сооружений.

После укладки трассы в натуре должен быть составлен сводный план бассейна по каждому из вариантов. Дополнительно обследуются нечетко выраженные водоразделы места переливов из бассейна в бассейн, определяются площади водосборных бассейнов, длины логов, площадь, занятая лесом, озерами и болотами, уклон главного лога.

При обследовании малых водотоков по каждому варианту составляется сводная ведомость исходных данных для расчета отверстий водопропускных сооружений.

4.10. В задачи инженерно-гидрологических обследований средних и больших водотоков входит:

- изучение гидрологических и гидравлических условий в районе мостового перехода и установление наиболее целесообразных вариантов и направлений трассы мостовых переходов с учетом судоходства, лесосплава, ледохода и корчехода;

- предварительное определение отверстия моста, его местонахождения, размеров и количества пролетов, глубин заложения опор с целью установления объемов полевых работ для других видов инженерных изысканий (инженерно-геодезических и инженерно-геологических);

- полевые работы по определению максимального расхода в створе перехода, и связанных с ним гидравлических характеристик водного потока заданной ВП;

- установление связи с существующими водпостами и пунктами эпизодических наблюдений с целью переноса исходных данных на створ мостового перехода;

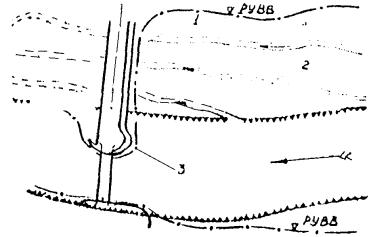

- изучение гидравлических и гидрологических условий прохода паводка, ледохода и корчехода волнообразования в районе мостового перехода и установление необходимых размеров ситуационных и подробных съемок для целей проектирования регуляционных, берегозащитных, выправительных сооружений и назначения срезки или спрямления русла;

- выявление характера естественных природных деформаций русел рек и типа руслового процесса с выполнением русловых съемок, разбивки необходимых поперечных сечений и получения материалов для построения продольного профиля реки;

- изучение естественной и искусственной зарегулированности водотоков с полевым обследованием близлежащих существующих сооружений и получение необходимых данных для учета их влияния на сооружения мостового перехода;

- выявление особых гидравлических, гидрологических и метеорологических условий, требующих дополнительного изучения (сгонно-нагонные, приливно-отливные, подпорные, мерзлотно-наледные и др. явления) и начало такого изучения;

- изучение гидрологических условий для целей обоснования проекта организации строительства мостового перехода и применения гидромеханизации, а также наиболее рационального размещения карьеров дорожно-строительных материалов в районе мостового перехода.

Гидрологические обследования больших водотоков производят как наземными, так и аэрогидрометрическими методами, применение которых зависит от сроков работ, режима реки, гидрологических особенностей и отдаленности района изысканий, а также от технической оснащенности изыскательских подразделений.

Применение аэрогидрометрии целесообразно на крупных реках с широкой поймой или большой зоной разлива при проходе паводка. С помощью аэрогидрометрии могут быть выполнены следующие работы: измерены поверхностные скорости течения, в различных частях речной долины составлен ситуационный план места перехода в пределах ширины разлива, произведены наблюдения за направлением течения, установлены места образования заторов льда и корчей, определены размеры льдин и интенсивность ледохода и корчехода, установлены границы разлива.

Методы гидрологических работ при наземном обследовании больших водотоков определяют на каждом водотоке индивидуально в зависимости от сроков и продолжительности проведения изыскательских работ, количества больших водотоков на всей трассе изыскиваемой дороги, паводочного режима рек, сложности гидрологических условий переходов и степени изученности перечисленных условий.

На изысканиях дорог значительного протяжения на большинстве пересекаемых больших водотоков независимо от степени изученности осуществляют преимущественно морфометрические или гидроморфометрические обследования (без натурных наблюдений за проходом паводка). Гидрометрические обследования с производством натурных наблюдений за проходом паводка производят выборочно только на особо сложных переходах.

Гидрометрические обследования по условиям прохода паводка могут не совпадать со сроками выполнения полевых работ на всей дороге, а поэтому в этих случаях должны выполняться самостоятельными изыскательскими подразделениями (гидрометрическими отрядами) по заранее составленной программе работ.

При морфометрических обследованиях больших водотоков выполняют следующие работы:

- выбор и разбивка расчетного морфоствора и определение морфологических характеристик;

- установление отметок ГВВ по опросам старожилов и следам прошедших паводков;

- установление горизонтов высокого ледохода, высокой подвижки льда, низкой подвижки льда, средней и нижней межени;

- определение уклона реки;

- нивелировка продольного профиля реки;

- условная съемка и съемка староречий, проток и озер;

- определение толщин льда и установление размеров льдин и наледей;

- размер и интенсивность ледохода и корчехода;

- установление мест образования заторов льда и корчей;

- съемка живых сечений русла в характерных местах по длине реки (в пределах составления продольного профиля);

- установление мест деформаций берегов русла;

- ежедневная камеральная обработка полевых журналов с целью оперативного контроля достоверности полученных сведений и необходимости дополнительных обследований или измерений.

При гидроморфометрических обследованиях больших водотоков дополнительно к составу работ, производимых при морфометрических обследованиях, выполняют следующие работы:

- устройство уровенных и уклонных постов;

- ежедневные наблюдения за изменениями уровня воды в реке и уклонами водной поверхности;

- контрольные измерения скоростей течения и расходов;

- подводная съемка русла реки;

- промер толщин льда.

При гидрометрических обследованиях больших водотоков выполняют следующие работы:

- устройство водомерных постов;

- выбор, разбивка и закрепление гидростворов;

- постройка вышек для наблюдений за поплавками;

- оборудование лодок, паромов, судов или люльки для измерений глубин, вертушечных и др. наблюдений;

- производство ежедневных наблюдений за колебаниями уровня воды в реке (с обработкой полученных данных);

- определение продольных и поперечных уклонов водной поверхности;

- поплавковые наблюдения скоростей и направлений течения, наблюдения за траекториями льдин, судов, плотов и карчей;

- измерение скоростей течения воды в реке по гидростворам и вычисление измеренных расходов;

- подводная съемка русла;

- составление актов опросов старожилов о режиме реки.

Способы производства работ, выполняемых при морфометрическом, гидроморфометрическом и гидрометрическом обследовании, подробно освещены в «Наставлении по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки» (ЦНИИС - Главтранспроект 1972 г.).

4.11. Краткосрочные гидрометеорологические наблюдения производят для связи и последующего переноса всех необходимых исходных данных с существующих вод постов и метеостанций на расчетные створы, в район изысканий с целью наиболее полного учета влияния климата и местных гидрологических условий.

Краткосрочные наблюдения проводят в полевых экспедиционных условиях с направленностью на получение необходимых гидрометеорологических характеристик в период проектно-изыскательских работ. Сроки и продолжительность проведения краткосрочных гидрометеорологических наблюдений зависят от степени изученности и гидрометеорологических особенностей района. Состав полевых работ определяют в зависимости от района изысканий и необходимого количества и качества исходных данных, и в общем виде может быть представлен следующими работами:

- гидрометрические работы на временных постах;

- экспресс-метеорологические наблюдения;

- гидрологические обследования водотоков после прохода высоких паводков.

Размещение пунктов наблюдений производят на наименее освещенных исходными данными участках трассы дороги для получения возможности наиболее достоверного географо-гидрологического районирования расчетных характеристик дождей и максимальных расходов.

Гидрометеорологические наблюдения выполняют специальными изыскательскими подразделениями (группами), в состав работ которых может входить гидрометеорологическое обследование нескольких водотоков в случае, если в период наблюдений пройдет высокий паводок или дождь.

Временные посты устраивают на участках рек в районах намеченных створов мостовых переходов и при проложении долинных ходов. Количество постов устанавливают в зависимости от конкретных условий проектирования на самых ответственных и сложных мостовых переходах или местах прижимов рек к откосам дорожного полотна или склонам, на которых предполагается размещение дороги.

В зависимости от конкретных условий на временных постах производят следующие работы:

- установление уровней высокой воды;

- ежедневные наблюдения за уровнем воды;

- измерение глубин, скоростей течения и расходов воды;

- наблюдения за деформациями русла и берегов с целью установления характера и типа руслового процесса;

- измерения уклонов свободной поверхности воды;

- поплавочные наблюдения;

- наблюдения за ледоходом, корчеходом и ледовыми явлениями;

- продольный профиль реки;

- живое сечение реки;

- камеральные работы.

На существующих постах в отдельных случаях для контроля достоверности длительных наблюдений выполняют контрольное нивелирование гидрометрического створа.

Экспресс-метеорологические наблюдения производят только в мало исследованных районах, в которых наблюдаются сложные метеорологические условия или отсутствуют необходимые данные наблюдений.

Метеорологические наблюдения имеют целью установить ежедневное измерение осадков за различные интервалы времени в период формирования максимальных расходов воды на реках, а также провести наблюдения за силой и направлением ветра, за температурой воздуха и за высотой снегового покрова.

Метеорологические наблюдения организуют также для связи с действующими пунктами наблюдений и переноса исходных данных в район изысканий. В отдельных случаях метеорологические наблюдения выполняют по специальным программам.

При гидрологическом обследовании водотоков и их бассейнов выполняют следующие работы:

- обследование долин или русел рек и бассейнов по заранее заданным маршрутам и выбор расчетных морфостворов;

- профиль морфоствора и продольный профиль реки на участке, примыкающем к морфостворам;

- определение уклонов водной поверхности, скоростей течения и расходов потока на период обследования;

- установление УВВ прошедших паводков по следам на местности и опросу местных жителей;

- морфометрические работы при проложении долинных ходов;

- установление гидрографических и морфологических характеристик малых водотоков.

4.12. При наличии в районе изысканий существующих водопропускных сооружений, а также при реконструкции дорог и сооружений, производят их обследование с целью получения дополнительных данных для более правильного назначения размеров проектируемых сооружений и оценки принимаемых к расчету гидрометеорологических характеристик максимального стока.

Обследованию подлежат все сооружения, которые могут служить аналогами для проектируемых; при обследовании существующих сооружений должны быть выполнены следующие работы:

- составлена схема сооружения;

- установлен год постройки сооружения (с подходами к нему);

- составлены продольные и поперечные профили насыпей на подходах и регуляционных сооружений с описанием типа укреплений;

- составлено живое сечение водотока до стеснения его сооружением;

- составлен профиль подмостового русла и поймы за разные годы наблюдений;

- составлены акты о режиме реки и проходе паводков через сооружения (с указанием отметок уровней высокой воды, их местоположения и даты наблюдения);

- определены уклоны водной поверхности;

- собраны данные об уровнях первой подвижки льда, ледохода и межени;

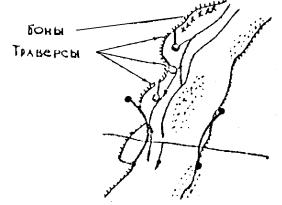

- составлена визуальная характеристика сооружения (достаточность отверстия, работа регуляционных сооружений, подходов, траверсов, запруд, шандоров, глубины и характер размывов, заносимость отверстий и т.д.);

- выявлены условия судоходства и сплава в районе моста;

- установлены (по годам) виды повреждений, а также меры по их устранению;

- определены гидрографические характеристики водотоков до створа существующего сооружения (площадь бассейна, длина главного лога, уклон главного лога, ширина бассейна, залесенность, заболоченность);

- обследованы условия образования наледных и мерзлотных явлений (при их наличии);

- установлены условия снегозаносимости и работы сооружения в зимнее время;

- установлены возможность и размеры искусственной аккумуляции.

В результате выполненных полевых обследований существующих водопропускных сооружений должна быть составлена полевая сводная ведомость с указанием местоположения обследованных сооружений, их количества и основных расчетных характеристик.

4.13. При отсутствии рекомендаций нормативных документов по расчету максимальных расходов или при необходимости их уточнения в особо сложных районах возникает потребность в разработке линейно-региональных норм стока. В основу разработки таких норм должны быть положены наблюдения за осадками и материалы краткосрочных полевых обследований водотоков, производимых в период изысканий.

Для целей разработки линейно-региональных норм максимального стока должны быть выполнены:

- дополнительные полевые обследования малых водотоков по определению максимальных наблюденных расходов в наиболее характерных створах, а также на водопропускных сооружениях, расположенных на существующих дорогах;

- дополнительные полевые обследования средних и больших водотоков по определению наблюденных расходов в наиболее характерных створах, а также на существующих мостах;

- краткосрочные, экспресс-метеорологические наблюдения за дождевыми осадками в районе изысканий;

- установление связи с существующими пунктами наблюдений с целью переноса данных наблюдений на расчетные створы;

- обследования для установления региональных особенностей регулирования максимального стока на рассматриваемых водотоках.

В отдельных наиболее сложных случаях требуется проведение краткосрочных гидрометеорологических обследований в сроки, предшествующие инженерным изысканиям или в период между стадиями проектирования. Состав таких обследований должен быть принят индивидуально в зависимости от конкретных условий района изысканий и особенностей изысканий.

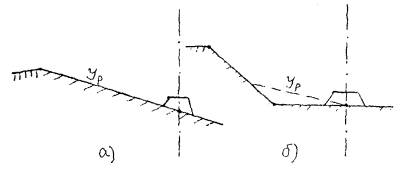

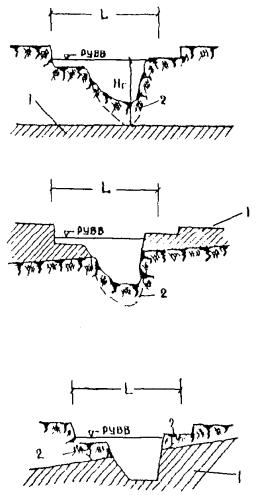

4.14. В состав инженерно-гидрометеорологических обследований для проектирования земляного полотна входит:

- обследования для целей назначения высоты бровки земляного полотна дороги;

- обследования для проектирования водоотвода;

- обследования водотоков при долинных ходах;

- обследования при проектировании дорог в зоне переменного и постоянного подтопления;

- обследования при проложении дорог в районах орошаемого земледелия;

- обследования при устройстве перелива паводковых вод через насыпь.

4.15. Состав работ при необходимости инженерно-гидрометеорологических обследований водотоков в районах с особыми природными условиями и недостаточной их изученностью (сели, карст, подвижные пески, пустыни, наледеобразование, приливы и отливы, сгонно-нагонные и подпорные явления и др.) следует определять по специальным программам применительно к стадии проектирования и размерам объектов.

Гидрометеорологические изыскания, проводимые по специальным программам, выполняют самостоятельными изыскательскими подразделениями, состоящими примерно из 5 чел., в состав которых должны входить квалифицированные специалисты. Работы проводят по программам, составленным в подготовительный период. Сроки выполнения этих изысканий определяют в зависимости от специфики района изысканий и вида гидрометеорологических работ в период наиболее благоприятный для полной характеристики изучаемых гидрометеорологических явлений.

Гидрометеорологические изыскания выполняют непосредственно в районе трассы изыскиваемой дороги с целью наиболее полно охарактеризовать условия ее проложения. В результате гидрометеорологических изысканий, проводимых по специальным программам, должны быть получены данные для проектирования водопропускных сооружений дороги в сложных местах, а в неблагоприятных условиях получены рекомендации по переносу трассы (в случае необходимости) на отдельных участках на основании подробных гидрометеорологических обследований.

Камеральный период

4.17. В камеральный период выполняют следующие работы:

- участие в составлении планов и продольных профилей трассы дороги и мостовых переходов, а также разработке типовых поперечных профилей;

- обработка результатов обследований малых и средних водотоков;

- обработка материалов обследований больших переходов;

- обработка гидрометеорологических наблюдений;

- камеральные обработки материалов гидрометеорологических изысканий, произведенных по специальным программам;

- обработка материалов обследований сооружений на существующих дорогах;

- разработка региональных норм максимального стока по данным гидрометеорологических обследований.

- гидравлико-гидрологические расчеты малых водопропускных сооружений;

- гидрологические расчеты мостовых переходов;

- гидравлические и русловые расчеты мостовых переходов;

- расчеты при проектировании земляного полотна;

- составление отчета о гидрометеорологических изысканиях.

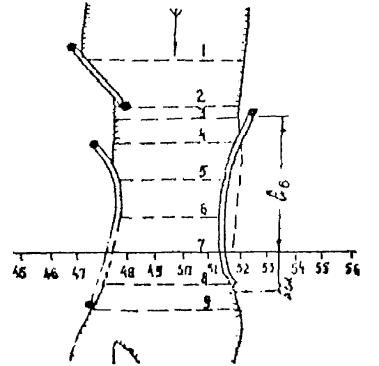

При составлении ситуационных и детальных планов мостовых переходов, а также планов трассы должны быть подготовлены и нанесены на них русловые съемки, горизонты высокой воды и межени, данные о судовом фарватере, места происходящих деформаций берегов, образования наледей, заторов льда и корчей, местоположение пристаней, причалов, бродов, водпостов, искусственных сооружений на реках, протоки, староречья, озера и болота на поймах, граница разлива при УВВ, схемы движения плотов, паромов и т.п. На планы переходов должны быть нанесены точки УВВ с указанием даты паводков и их отметок, а также временные водпосты и гидростворы.

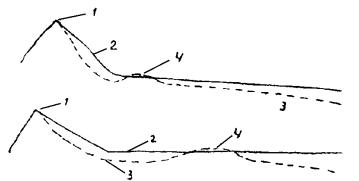

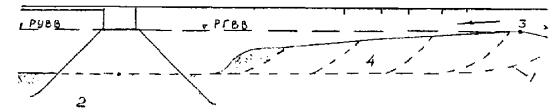

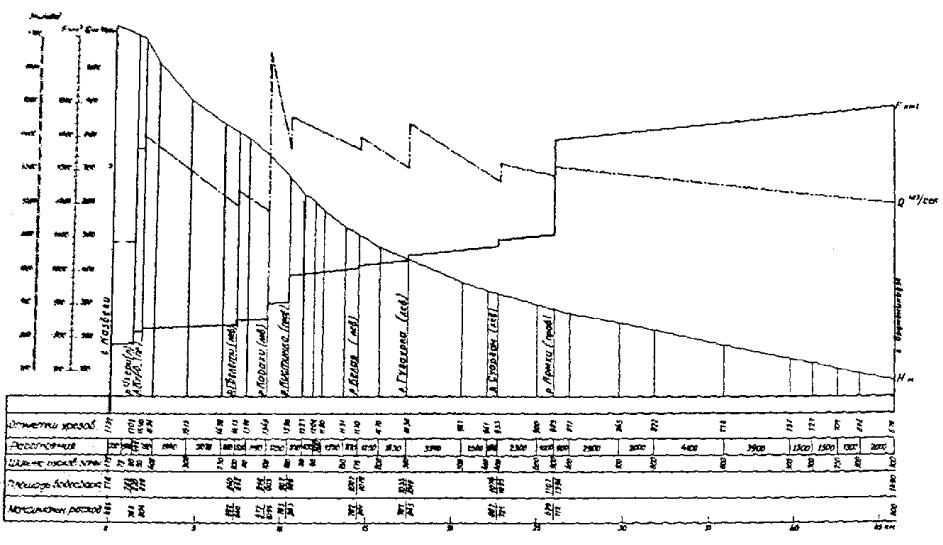

На продольном профиле устанавливают места расположения малых искусственных сооружений и определяют их необходимое количество по условиям пересечения водотоков и расположения трассы дороги на местности. Наносят уровни высокой воды расчетной ВП. В пестах постановки водопропускных сооружений и местах предполагаемого подтопления и определяют минимальные отметки бровки насыпи, исходя из проектируемых условий работы водопропускных сооружений. На продольном профиле выделяют участки подтопления земляного полотна, устанавливают их протяженность и разрабатывают конструкции поперечных профилей земляного полотна и типы укрепления в зависимости от длительности подтопления и других гидрологических условий.

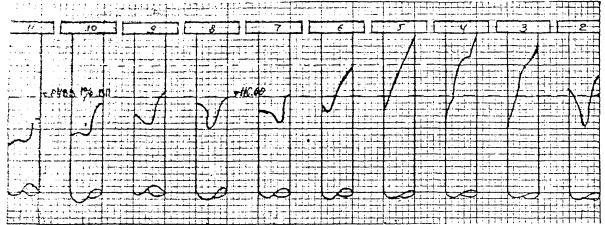

В процессе камеральной обработки материалов полевого обследования малых и средних водотоков, на каждом переходе должны быть определены расчетные отметки ГВВ паводков прошлых лет, вычерчены живые сечения, показан расчетный уклон водной поверхности, установлены коэффициенты шероховатости, произведены морфометрические расчеты с определением величин расходов и с оценкой скоростей течения вычисленных для различных частей речной долины, построены продольные профили водотоков, а на средних водотоках построены морфометрические зависимости, расходов, скоростей, площадей живых сечений от горизонтов воды.

На каждом из водотоков должны быть окончательно установлены расчетные гидрографические характеристики (площадь бассейна, длина водотока, уклон главного лога, залесенность, заболоченность и др.). Все расчетные величины, полученные в результате камеральной обработки, заносят в сводную ведомость расчетных данных.

При обработке материалов морфометрических обследований больших водотоков должны быть произведены следующие работы:

- построены расчетные морфостворы;

- установлены отметки характерных горизонтов воды паводков за разные годы на створе перехода;

- построен продольный профиль реки и определены расчетные уклоны водной поверхности;

- произведены морфометрические расчеты расходов по заданным горизонтам и построены основные морфометрические зависимости;

- уставлены расчетные характеристики ледового режима;

- определены основные гидрографические характеристики (площадь бассейна, длина реки, уклон реки, залесенность, заболоченность и т.п.);

- гидрологические расчеты с определением величин расчетных расходов и горизонтов воды требуемой ВП;

- составлены полевые пояснительные записки по каждому переходу.

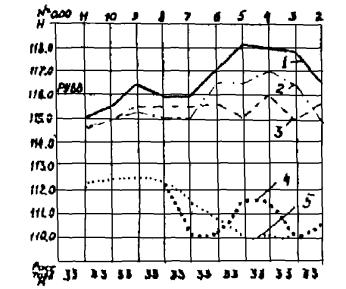

При наличии на реке пунктов гидрометрических наблюдений составляют кривые связи и после переноса уровней на створ перехода производят построение графика колебаний уровня за наиболее характерные прошедшие паводки (высший, средний, низкий и год изысканий).

При гидроморфометрических обследованиях больших водотоков дополнительно производят следующие работы:

- определение расхода в период полевых измерений;

- вычисление коэффициентов шероховатости по данным измерений;

- построение графика колебаний ежедневных уровней воды.

При гидрометрических обследованиях больших водотоков, в дополнение к камеральным работам, производимым при морфометрических и гидроморфометрических обследованиях, производят:

- построение зависимости измеренных расходов, скоростей течения, уклонов и коэффициентов шероховатости от горизонта воды;

- обработку результатов полевых гидрометрических измерений;

- построение эпюры средних, поверхностных, донных скоростей течения и элементарных расходов по вертушечным наблюдениям;

- вычисляют поперечный уклон водной поверхности или речной долины в месте перехода;

- составляют план течения реки по траекториям движения поплавков, льдин, плотов и судов.

При обработке экспедиционных гидрометеорологических наблюдений должны быть получены расчетные величины расходов и осадков по различным интервалам времени, а также по силе ветров и по разным направлениям. Работы по камеральной обработке наблюдений определяются составом и объемом произведенных полевых гидрометеорологических и экспресс-метеорологических наблюдений.

При обработке данных полевых обследований водопропускных сооружений на существующих дорогах должны быть получены следующие материалы:

- составлены схемы мостов;

- построены продольные профили пойменных подходов;

- определены максимальные расходы и горизонты высокой воды;

- определены отверстия сооружений и их пропускная способность.

При необходимости уточнения расчетных норм максимального стока или разработке региональных норм в районе изысканий необходимо выполнить следующие работы:

- отобрать водотоки с наиболее достоверными данными наблюдений за паводками прошлых лет;

- определить редукцию наблюденных максимумов расходов на площади водосборов;

- выявить зависимости наблюденных максимумов расходов и осадков от физико-географических факторов стока;

- произвести определения расчетных ливневых характеристик максимального стока и районировать по направлению дороги;

- произвести оценку повторяемости наблюденных и расчетных максимумов стока;

- выявить и разработать методы учета региональных особенностей водотоков;

- выполнить построение расчётной формулы для массовых расчетов максимальных расходов;

- произвести районирование расчетных параметров региональной формы по территории района изысканий;

- составить рекомендации по расчету максимальных расходов.

Гидравлико-гидрологические расчеты малых водопропускных сооружений предусматривают работы:

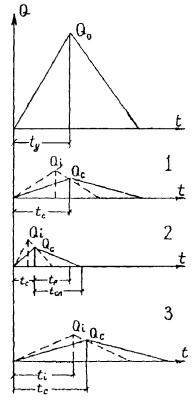

- определение расчетного расхода воды и объема стока;

- определение расхода в сооружении с учетом аккумуляции;

- оценка продолжительности подтопления ценных угодий;

- подбор отверстия сооружения и установление расчетных гидравлических характеристик потока;

- учет особых случаев естественного регулирования водосборов;

- особые случаи расчетов расходов;

- особые случаи искусственного регулирования максимального стока;

- расчеты отверстий сооружений лоткового типа;

- расчеты селеперепускных сооружений;

- гидравлические расчеты косогорных сооружений;

- специальные гидравлико-гидрологические расчеты водоперепускных сооружений, устраиваемых на автотреках, автополигонах и дорожно-эксплуатационных комплексах.

В состав гидрологических расчетов мостовых переходов входят следующие работы:

- определение максимальных расходов заданной ВП;

- определение расчетного уровня воды;

- расчеты расходов и уровней воды при наличии данных многолетних наблюдений;

- морфометрические расчеты с целью построения графиков изменения расчетных характеристик водного потока от уровней воды;

- установление расчетных гидравлико-гидрологических характеристик по морфостворам;

- установление графиков связи с водпостами и пунктами наблюдений;

- определение характерных уровней воды;

- установление характеристик ледовых явлений;

- определение длительности подтопления подходов;

- установление гидрологических характеристик для целей организации строительства;

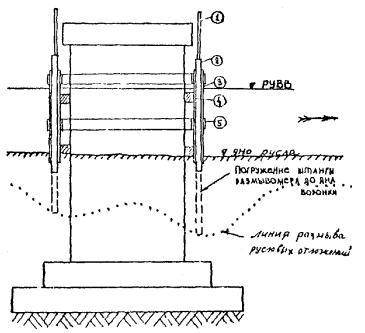

- определение возвышений низа пролетных строений мостов;

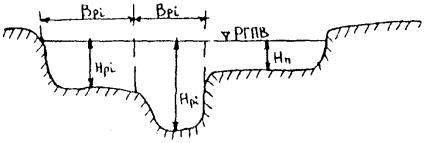

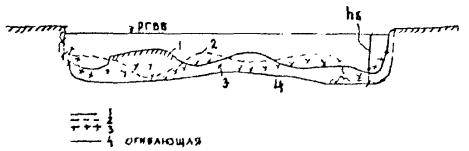

- расчеты ветровых волн и минимально допустимой отметки бровки земляного полотна на подтопляемых участках;

- оценка водопропускной способности существующих водоперепускных сооружений;

- расчеты гидрографов паводков и половодий;

- расчеты уровней судоходства и лесосплава;

- гидрологические расчеты переходов в особо сложных условиях (переменном подпоре, приливно-отливных явлениях, при слиянии двух рек, конусах выноса, блуждающих русел, селевых потоков и т.п.);

- гидрологические расчеты для целей проектирования регуляционных и берегоукрепительных сооружений, а также подпорных стен.

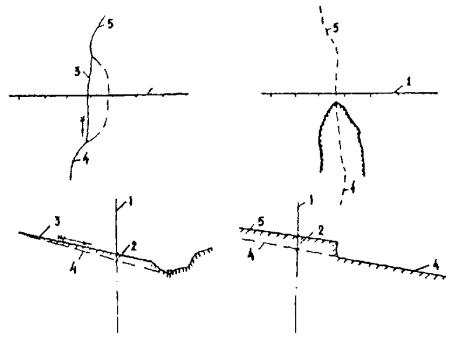

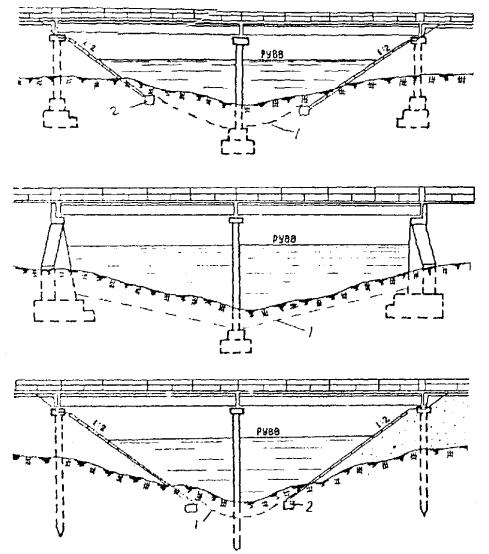

2.11. В состав гидравлических и русловых расчетов мостовых переходов в зависимости от конкретных условий проектирования входят следующие работы:

- установление отверстия моста и его расположения в поперечном сечении реки;

- расчет и прогнозирование русловых деформаций в районе мостовых переходов;

- расчеты размывов у опор моста;

- расчеты размывов у регуляционных и берегоукрепительных сооружений и подпорных стен;

- расчеты кривой свободной поверхности речного потока;

- гидравлические и русловые расчеты переходов с несколькими отверстиями;

- гидравлические и русловые расчеты переходов в условиях переменного и постоянного подпора;

- гидравлические и русловые расчеты мостов, расположенных в нижних бьефах ГЭС;

- гидравлическое обоснование выбора рационального типа укреплений подмостовых конусов, регуляционных и берегоукрепительных сооружений;

- гидравлическое обоснование выбора наиболее целесообразного положения месторождений дорожно-строительных материалов в руслах рек;

- оценка водопропускной способности существующих мостов;

- гидравлические расчеты мостов с затопляемыми подходами;

- гидравлические расчеты лотковых водопропускных сооружений;

- расчеты селеперепускных сооружений;

- гидравлические расчеты для целей обоснования проекта организации строительства мостового перехода.

Расчеты при проектировании земляного полотна в зависимости от конкретных условий проектирования предусматривают работы:

- расчеты поверхностного стока и отверстий сооружений, обеспечивающих отвод воды с проезжей части дорог;

- расчеты поверхностного стока и отверстий сооружений, обеспечивающих отвод воды с разделительной полосы дорог высших категорий;

- расчеты поверхностного водоотвода при проектировании автотреков, автополигонов, транспортных развязок и комплексов служб эксплуатации;

- расчеты водоотводных канав, кюветов, испарительных бассейнов и водосбросов;

- расчеты для целей обоснования выбора типов укреплений откосов и подошвы земляного полотна от разрушающего воздействия поверхностных и паводковых вод, отводимых вдоль дороги;

- расчеты и обоснование проектирования дамб обвалования.

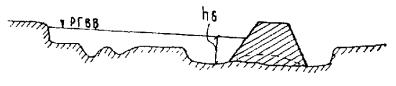

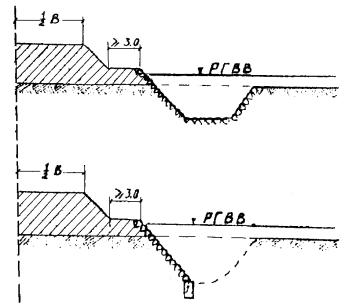

Расчеты при проектировании подтопляемых насыпей предусматривают следующее:

- определение расчетных уровней максимального подтопления;

- определение длительности подтопления;

- установление минимально-допустимой отметки бровки насыпи;

- гидрологическое обоснование выбора типа укреплений подошвы и откосов насыпей;

- установление горизонтов ледохода и корчехода и их воздействий на устойчивость откосов;

- расчеты набега волны от динамического воздействия речного потока;

- русловые расчеты размывов у подошвы насыпей.

Для дорог, расположенных в местностях с поливными землями должны быть получены следующие сведения:

- максимальный уровень воды на поливных землях;

- система полива земель и сброса излишних (промывных и т.п.) вод;

- режим полива в течение года и на перспективный срок;

- сведения о заиливании полей, разрушении обвалований и др.;

- схемы поливных полей и оросительных каналов и предполагаемые системы перепуска воды через дорогу;

- сведения, необходимые для проектирования водопропускных сооружений через пересекаемые арыки и каналы.

Для проектирования испарительных бассейнов, водопропускных сооружений и дорог, проходящих через такыры, должны быть следующие данные:

- определены максимальные расходы и уровни воды;

- о годовом гидрометеорологическом режиме района;

- о потерях стока на впитывание, фильтрацию через тело насыпи и испарение;

- о заиливании искусственных емкостей перед дорогой.

Для проектирования дорог с частичным или полным переливом паводковых вод через насыпь и устройством переливных сооружений необходимы следующие сведения:

- гидрографические характеристики водотоков;

- продольный профиль и уклон водотока;

- максимальные расходы заданной ВП;

- графики колебаний уровней воды или гидрографы паводков.

Гидрометеорологические расчеты при необходимости уточнения расчетных зависимостей максимальных расходов или разработке региональных норм стока предусматривают:

- морфометрические расчеты расходов по следам прошедших паводков;

- расчеты по установлению ливневых характеристик максимального стока;

- установление зависимости максимальных наблюденных модулей стока от площадки водосборов;

- оценка повторяемости наблюденных максимальных расходов;

- определение параметров расчетной формулы стока;

- установление расчетной зависимости максимальных расходов при полном отсутствии данных многолетних гидрометеорологических наблюдений;

- обоснование параметров существующих эмпирических формул для применимости их в заданном районе изысканий;

- учет региональных особенностей водосборов.

V. Изыскания для рабочего проектирования

Инженерные предпостроечные гидрометеорологические изыскания автомобильных дорог или мостовых переходов для стадии составления рабочих чертежей производят с целью дополнительного сбора сведений об изменении гидрометеорологического режима района изысканий за период, прошедший от изысканий для проектного задания или технического проекта до окончания строительства.

Дополнение расчетных характеристик и уточнение расчетных величин обязательны для объектов, сооруженных в малоизученных природных условиях и в местах или условиях, где в период изысканий для технического проекта не могли быть собраны исходные данные необходимой полноты и точности, а также в случаях, когда новые данные последнего периода могут существенно повлиять на расчетные параметры и изменить ранее принятые проектные решения.

Подготовительный период

В состав работ подготовительного периода входят следующие виды работ:

- дополнительный сбор, систематизация и обработка исходных гидрометеорологических материалов;

- корректировка расчетных гидрометеорологических величин, полученных в результате статистического расчета данных многолетних наблюдений.

Дополнительный сбор исходных материалов осуществляется в случае, если имеется длительный перерыв по времени между изысканиями для проектного задания или технического проекта и предпостроечными изысканиями, если за этот период прошли высокие паводки и дожди, близкие к расчетным или выше их, если обнаружена недостаточная обоснованность расчетных гидрометеорологических характеристик, вычисленных на стадии предыдущих изысканий.

Систематизация и обработка исходных данных, полученных в результате дополнительного сбора гидрометеорологического материала, производится по аналогии с соответствующими работами, выполняемыми в подготовительный период изысканий для технического проекта.

При обработке дополнительных материалов многолетних наблюдений производят удлинение рядов гидрометеорологических величин и повторные статистические расчеты. По вычисленным величинам коэффициентов вариации и асимметрии, среднемноголетних и расчетных гидрометеорологических характеристик различных ВП производят корректировку региональных зависимостей и расчетных величин, полученных в результате географогидрологической экстраполяции.

На основании изучения дополнительных исходных материалов составляют программу полевых гидрометеорологических работ.

Полевой период

В полевой период предусматривают следующие работы:

- участие в частичном изменении трассы дороги или переходов через большие водотоки (если таковое имеет место);

- участие в укладке на местности осей струенаправляющих сооружений, спрямлений русел, в разбивке осей заглушек выплесков и регуляционных плотин, подпорных стен и т.п.;

- участие в трассировании водоотводов;

- дополнительные обследования малых и средних водотоков на участках изменений трассы дороги;

- обследования больших водотоков;

- экспресс-гидрометеорологические наблюдения;

- дополнительные изыскания по специальным программам;

- дополнительные обследования водопропускных сооружений.

На наиболее сложных и ответственных мостовых переходах производят обследование местности в зоне расположения проектируемых струенаправляющих и регуляционных сооружений с целью наиболее целесообразной укладки осей этих сооружений в отношении наименьшей строительной стоимости и наибольшей устойчивости от размывов.

На участках с затрудненным водоотводом производят трассирование водоотводных канав на местности с целью получения наиболее полных данных для обеспечения отвода воды от дороги и водопропускных сооружений.

Повторное обследование малых и средних водотоков производят по трассе дороги, установленной в процессе изысканий для рабочих чертежей. Состав работ по линейному обследованию малых и средних водотоков и методы их производства аналогичны для соответствующих работ при изысканиях для технического проекта. При определении ГВВ по следам местности должны быть установлены отметки паводков, прошедших после предыдущих изысканий.

При обследовании больших мостовых переходов основное внимание должно быть обращено на уточнение расчетных гидрометеорологических величин, путем повторного полевого обследования. Вид обследования определяют в зависимости от сроков изыскательских работ.

При невозможности проведения гидрометрических работ производят гидроморфометрические и морфометрические обследования по программе и составу, аналогичным с изысканиями для технического проекта.

Гидрометеорологические наблюдения имеют целью получение натурных данных по расходам, уровням, осадкам и ветру за период производства рабочих изысканий. Пункты наблюдений должны быть временными, желательно располагать их в обычных линейных изыскательских подразделениях или пунктах дислокации строительных подразделений и изменять их положение по мере продвижения строительства.

Состав и методы гидрометеорологических наблюдений остаются прежними, как и при изысканиях для технического проекта.

Дополнительные гидрометеорологические изыскания, проводимые по специальным программам, имеют целью накопления натурных данных за изучаемыми явлениями. В результате полевых работ должны быть получены окончательные данные для проектирования водопропускных сооружений.

В результате дополнительных обследований водопропускных сооружений должны быть получены сведения о пропуске паводков прошлых лет и о последствиях их прохода; определены отметки ГВВ, снято подмостовое русло, определены размывы перед и после сооружения, размывы укреплений, переливы через насыпь. Этими данными должны быть дополнены материалы прошлых изысканий по обследованию этих же сооружений. Повторные обследования должны быть произведены на всех существующих сооружениях.

Камеральный период

В состав работ камерального периода входит:

- участие в составлении планов и продольных профилей;

- обработка результатов обследования малых и средних водотоков;

- обработка материалов обследований больших переходов;

- обработка гидрометеорологических наблюдений;

- обработка материалов изысканий, произведенных по специальным программам;

- обработка материалов дополнительных обследований сооружений;

- уточнение региональных норм максимального стока, если такие разрабатывались на предыдущей стадии проектирования;

- расчеты отверстий малых водопропускных сооружений;

- расчеты водоотводных сооружений.

Камеральные работы при изысканиях, производимых по специальным программам, выполняют в соответствии с программой и объемом выполненных полевых работ.

Обработка материалов дополнительных обследований существующих сооружений предусматривает работы по установлению дополнительных уточнений и изменений в расчетные зависимости гидрометеорологических характеристик, установленные по данным аналогов или данным обследований на предыдущих стадиях изысканий.

На основании анализа и обобщения собранных дополнительных материалов производят уточнение расчетных гидрометеорологических региональных зависимостей максимального стока или их дополнительное обоснование новыми данными наблюдений. При этом выполняют следующие работы:

- производят систематизацию и оценку достоверности максимальных расходов на вновь обследуемых водосборах за паводки, прошедшие после предыдущих изысканий, включая год изысканий;

- определяют редукцию наблюдавшихся расходов по площади водосборов для каждого паводка;

- наблюдавшиеся максимумы расходов наносят на графики расчетных зависимостей расходов от физико-географических факторов стока;

- корректируют ливневые характеристики максимального стока с учетом удлинения рядов наблюдений;

- производят оценку повторяемости вновь наблюденных максимумов и дополнительную оценку расчетных гидрометеорологических величин заданной ВП;

- вводят уточнения в расчетную формулу максимальных расходов;

- корректируют районирование расчетных параметров региональной формулы по территории района изысканий;

- уточняют рекомендации по расчету максимальных расходов.

Расчеты отверстий малых водопропускных сооружений следует выполнять с учетом скорректированных региональных норм стока.

При уточнении отверстий водопропускных сооружений выполняют следующие работы:

- определяют максимальные расходы требуемой ВП;

- определяют расходы в сооружениях с учетом аккумуляции;

- подбирают отверстия труб по типовым проектам;

- производят расчет отверстий малых и средних мостов;

- определяют минимальную отметку бровки насыпи и гидравлические характеристики протекания воды в сооружениях, отличающихся от критических;

- наносят расчетные горизонты и размеры сооружений на продольный профиль.

При уточнении расчетов отверстий больших мостов и проектировании переходов выполняют следующие работы:

- определяют расчетный расход воды и уточняют величину РУВВ требуемой ВП;

- определяют отверстие моста;

- уточняют результаты расчетов заглублений опор мостов с учетом общего и местного размывов;

- уточняют схему и конструкции регуляционных сооружений;

- определяют типы и границы укреплений откосов подтопляемых насыпей, а также глубину размыва у подошвы этих насыпей;

- уточняют минимально-допустимую высоту подтопляемых насыпей и регуляционных дамб.

Гидравлические и гидрологические расчеты водоотводных сооружений производят с целью уточнения их пропускной способности и назначения, целесообразных размеров. В составе этих работ предусматривают:

- определение расчетных гидрографических характеристик поверхностного стока (площадь бассейна, уклон сброса, почво-грунты);

- определение расхода притока воды;

- определение пропускной способности, размеров сооружений и типов крепления русла;

- устанавливают минимально допустимые расстояния между водосбросными лотками на откосах насыпей и между дождеприемниками при сбросе воды с разделительной полосы;

- уточнение местоположений и конструкций отсечных дамб обвалований.

В результате работ, выполняемых на стадии составления рабочих чертежей, составляют краткий отчет и оформляют материалы вспомогательных расчетов для длительного хранения.

VI. Изыскания для организации строительства и составления сметы

Задачей изысканий является выявление местных условий и сбор данных, необходимых для решения в проекте вопросов организации строительства: - схемы организации строительства, выбор наиболее целесообразных способов производства работ, размещения производственных баз, снабжения строительными материалами, деталями, конструкциями, схем транспортировки материалов и др.

Для этой цели в процессе изысканий необходимо выявить и обосновать:

- наиболее целесообразное с точки зрения паводкового подтопления размещение стройплощадок и временных сооружений;

- расположение карьеров дорожно-строительных материалов в руслах рек вблизи мостовых переходов, а также малых искусственных сооружений;

- рабочие уровни подтопления при сооружении мостов и регуляционных сооружений;

- возможности применения гидромеханизированного способа возведения подходов к мостам, а также обеспечить получение необходимых гидрометеорологических характеристик речного потока;

- выбор и назначение временных типов укреплений и методов водоборьбы в межстроительный сезон;

- места расположения водозаборных сооружений для обеспечения потребностей строительства технической и питьевой водой;

- обеспечение водоотвода поверхностных вод при возведении земляного полотна и дорожной одежды.

VII. Состав технической документации

В состав технической документации, используемой при гидрометеорологических изысканиях, входит:

- исходная документация в виде технических заданий (приложение 1) на производство изысканий, программ работ, сметы и календарного графика проектно-изыскательских работ;

- промежуточная документация, по которой производится фиксация наблюдений, сбор необходимых данных, гидрометеорологические расчеты и передача материалов изысканий из дорожного отдела в отдел мостов;

- отчетная документация, предусматривающая описание произведенных работ, результаты расчетов и их обоснования с приложением необходимых расчетных гидрометеорологических параметров.

Исходная документация выполняется в подготовительный период изысканий. Промежуточная документация выполняется, начиная с подготовительного периода и заканчиваясь передачей материалов из изыскательских отделов в отдел мостов.

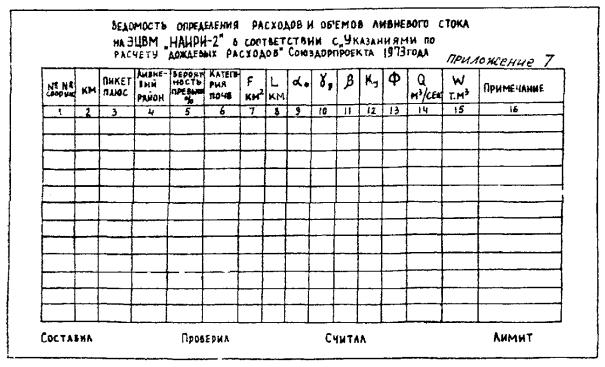

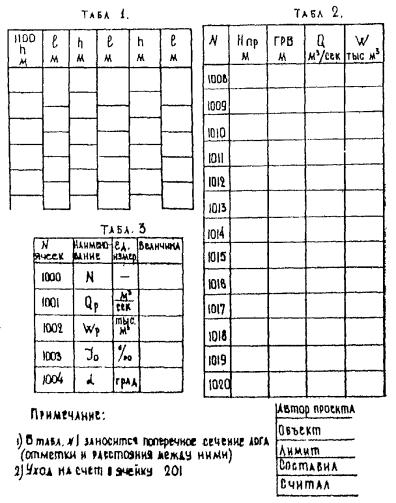

В состав промежуточной документации входят ведомости, акты, бланки расчетов, выписки из материалов многолетних наблюдений и материалов прошлых изысканий. Завершением работ по составлению промежуточной документации является составление «Перечня исходных материалов для проектирования искусственных сооружений, передаваемых дорожным и геологическим (изыскательскими) отделами в отдел мостов (приложение 2), а также «Сводной ведомости расчетных данных для проектирования искусственных сооружений на автомобильной дороге».

Отчетная документация может характеризовать окончание полевого периода работ (полевые пояснительные записки начальников партий), результатов гидролого-гидравлических расчетов, выполняемых в камеральный период, а также содержать отчеты о выполненных изыскательских и проектных работах. В последнем случае материалы отчетной документации состоят из оформленного неиздаваемого тома «Гидравлико-гидрологические расчеты мостового перехода», являющегося материалом обоснования проекта, материалов группы «Б» и гидрометеорологической части пояснительной записки к проекту мостового перехода или автомобильной дороги.

В состав отчетной технической документации для различных стадий выполнения изыскательских работ входят следующие материалы:

- Пояснительная записка к рекогносцировочным обследованиям, выполненным на стадии проблемных или предварительных изысканий;

- Пояснительная записки к объектам инженерных изысканий (подходы к мостам, мостовые переходы, долинные хода, малые водопропускные сооружения при реконструкции автомобильных дорог);

- Отчет о гидрометеорологических изысканиях, выполняемых по специальным программам;

- Отчет о гидрологических, гидравлических и русловых расчетах;

- Отчеты и рекомендации по уточнению расчетных или разработке региональных норм стока в особо сложных районах изысканий.

- Пояснительные записки к техническим проектам, ТЭО и ТЭД.

- Материалы обоснований и расчеты, относящиеся к группе «Б».

В приложении № 3 приведена схема написания пояснительной записки, которая может быть использована для написания любой из названных пояснительных записок, а также отчетов, с введением в ней соответствующих изменений (сокращений или дополнений).

В приложении № 4 приведена схема написания гидрометеорологической части пояснительной выписки к подробным техническим изысканиям автомобильной дороги.

VIII. Инструктивно-нормативные документы, регламентирующие методы гидрометеорологических изысканий

1. Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах общей сети Союза ССР, часть 1, инв. № 819. Мосгипротранс-Союздорпроект. Изд. Главтранспроекта литография ЦПМ. 1971 г., 219 с.

2. Альбом конструкций креплений откосов земляного полотна железных и автомобильных дорог общей сети Союза ССР. Инв. № 750. Мосгипротранс. Изд. Главтранспроекта. М., 1970, 197 с.

3. Изыскания и проектирование автомобильных и железных дорог. Гидрологические расчеты мостовых проходов. Вып. 6, М., Оргтрансстрой, 1969, 39 - 49 С. 65 - 84 с.

4. Инструкция по расчету стока с малых бассейнов Минтрансстроя СССР и МПС СССР. ВСН 63-67 (В настоящее время перерабатывается).

5. Материалы по расчетным характеристикам дождевых осадков., Л., Гидрометеоиздат, 1969, 396 с.

6. Методические рекомендации по выбору решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна автомобильных дорог, Союздорнии, 1973 г., 59 с.

8. Методические указания по обследованию водопропускной способности больших и средних мостов. Изд. ЦНИИСа, М., 1971, 38 с.

9. Методические указания по организации и производству наблюдений над селевыми потоками (Казахский НИГМИ), Л., Гидрометеоиздат, 1961 г., 104 с.

10. Методические указания по расчету общего размыва под мостами. Изд. ЦНИИСа, М., 1968, 52 с.

11. Методические указания по технологии подводной съемки мостовых переходов с применением ультразвуковой аппаратуры. Изд. ЦНИИСа, 1969, 22 с.

12. Методические указания управлениям Гидрометеослужбы № 81, Л., Гидрометеоиздат, 1971, 24 с.

13. Наставление по изысканиям ж. д. мостовых переходов через водотоки. М., ЦНИИС, Главтранспроект, 1972, 280 с.

14. Нормы проектирования подмостовых габаритов на судоходных и сплавных реках и основные требования к расположению мостов (НСП-103-52), М., Изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1952, 20 с.