|

|||||||||||||||||||||

Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.

|

Министерство энергетики Российской Федерации |

|

Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» |

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ

ОКСИДОВ АЗОТА

С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ

КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СО 153-34.02.304-2003

ОАО «ВТИ»

Москва 2005

Разработан Открытым акционерным обществом "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО «ВТИ»); Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" [ГОУВПО МЭИ (ТУ)]

Исполнители Котлер В.Р., Енякин Ю.П., Усман Ю.М., Верещетин В.А. (ОАО «ВТИ»), Росляков П.В., Егорова Л.Е., Ионкин И.Л. [ГОУПВПО МЭИ (ТУ)]

Утвержден Министерством энергетики Российской Федерации, приказ Минэнерго России № 286 от 30.06.2003

Министр энергетики И.Х. Юсуфов

Ключевые слова: энергетика, тепловые электростанции, котлы паровые, котлы водогрейные, выбросы оксидов азота, проектирование, реконструкция.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

|

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ |

СО 153-34.02.304-2003 |

|

Взамен РД 34.02.304-95 |

Дата введения 2003-07-01

Настоящие Методические указания могут использоваться для расчета выбросов оксидов азота при проектировании новых и реконструкции действующих котлов паропроизводительностью от 75 т/ч и водогрейных котлов мощностью от 58 МВт (50 Гкал/ч) и выше, сжигающих твердое, жидкое и газообразное топливо в факельных горелочных устройствах. Настоящие Методические указания могут также применяться в научно-исследовательских целях.

Настоящие Методические указания предназначены для организаций, эксплуатирующих тепловые электростанции и котельные, а также проектных организаций.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сжигание топлива на тепловых электростанциях и в котельных приводит к выбросу в атмосферу продуктов сгорания органического топлива, содержащих токсичные оксиды азота NОх (главным образом монooксид NO и в меньшей степени диоксид NO2).

Количество образующихся оксидов азота зависит от характеристик топлива, режимных и конструктивных параметров топочной камеры. Поэтому на стадии проектирования или реконструкции котлов необходимо провести расчет ожидаемых выбросов оксидов азота и предусмотреть меры по снижению их до величин, не превышающих нормативы удельных выбросов NO, в атмосферу, приведенных в ГОСТ Р 50831-95 "Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования".

В уходящих газах паровых и водогрейных котлов моносксид азота NO составляет 95-99 % общего выброса NОх, в то время как содержание более токсичного диоксида азота NO2 не превышает 1-5 %. После выброса дымовых газов в атмосферу под воздействием природных факторов большая часть NO конвертирует в NO2. Поэтому расчет массовых концентраций и выбросов оксидов азота NОх ведется в пересчете на NO2.

В связи с установленными раздельными ПДК в атмосферном воздухе на монооксид NO и диоксид азота NO2 и с учетом трансформации оксидов азота в атмосфере при расчете загазованности и нормировании выбросов ТЭС суммарные массовые выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом различия в молярной массе этих веществ):

![]() (1.1)

(1.1)

![]() (1.2)

(1.2)

где ![]() и

и ![]() - молярные массы NO и NO2, равные 30 и 46

соответственно; 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.

Численное значение коэффициента трансформации может устанавливаться по методике

Госкомэкологии России на основании данных фактических измерений местных органов

Росгидромета, но не более 0,8.

- молярные массы NO и NO2, равные 30 и 46

соответственно; 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.

Численное значение коэффициента трансформации может устанавливаться по методике

Госкомэкологии России на основании данных фактических измерений местных органов

Росгидромета, но не более 0,8.

Источниками оксидов азота является молекулярный азот воздуха, используемого в качестве окислителя при горении, и азотсодержащие компоненты топлива. В связи с этим принято делить оксиды азота на воздушные и топливные. Воздушные, в свою очередь, можно разделить на термические, образующиеся при высоких температурах за счет окисления молекулярного азота воздуха, и так называемые «быстрые» оксиды азота, образующиеся во фронте факела при сравнительно низких температурах в результате реакции углеводородных радикалов с молекулой азота.

2 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ

Для количественной характеристики газообразных выбросов котлов используют объемные и массовые концентрации вредных веществ, а также их удельные или валовые (массовые) выбросы.

2.1 Объемные концентрации СV представляют собой отношение объема, занимаемого данным газообразным веществом, к объему всей газовой пробы. Объемные концентрации СV могут измеряться в % об или ppm. Единица измерения 1 ppm (part per million) представляет собой одну миллионную часть объема:

1 ppm = 10-6 = 10-4 % об = 1 см3/м3. (2.1)

Важным преимуществом измерения содержания газовых компонентов в объемных концентрациях является то, что объемные концентрации не зависят от давления и температуры среды и, следовательно, расчетные или опытные результаты газового анализа, выраженные в % об или ppm, не требуют приведения к каким-либо заданным условиям по температуре и давлению.

2.2 Массовые концентрации Сm характеризуют количество (массу) данного вещества в одном кубическом метре продуктов сгорания. С их помощью оценивается содержание в продуктах сгорания как твердых, так и газообразных компонентов. Массовые концентрации измеряются в г/м3 или мг/м3.

В отличие от объемной массовая концентрация зависит от давления и температуры среды, поэтому ее приводят в пересчете на нормальные условия (0 °С, р0 = 760 мм рт. ст. = 101,3 кПа), для чего используется следующее выражение:

![]() (2.2)

(2.2)

где ![]() - массовая

концентрация, полученная опытным путем при температуре

- массовая

концентрация, полученная опытным путем при температуре ![]() и давлении

и давлении ![]() газовой пробы.

газовой пробы.

2.3 Связь между объемными (ppm) и массовыми (г/м3) концентрациями устанавливается следующим соотношением:

![]() (2.3)

(2.3)

где ki - коэффициент пересчета, равный

![]() (2.4)

(2.4)

![]() - молярная масса i-го вещества, г;

- молярная масса i-го вещества, г;

![]() - его молярный объем, л (в качестве первого

приближения за

- его молярный объем, л (в качестве первого

приближения за ![]() может быть принят

объем идеального газа, равный 22,41 л);

может быть принят

объем идеального газа, равный 22,41 л);

![]() - температура и рг - давление газовой пробы перед

газоанализатором (последнее приравнивается к фактическому атмосферному

давлению). Значения коэффициента пересчета ki

приведены в таблице 2.1.

- температура и рг - давление газовой пробы перед

газоанализатором (последнее приравнивается к фактическому атмосферному

давлению). Значения коэффициента пересчета ki

приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Значения коэффициента пересчета для реальных газов при нормальных условиях (0 °С; 101,3 кПа)

Вещества |

Молярная масса Mi, г |

Молярный объем |

Коэффициент пересчета ki |

|

NO |

30,0061 |

22,39 |

1,34·10-3 |

|

NO2 |

46,0055 |

22,442 |

2,05·10-3 |

2.4 Для корректного сопоставления опытных и расчетных данных полученные массовые или объемные концентрации пересчитываются на стандартные условия 1), в качестве которых приняты следующие: αуx = 1,4 в сухих дымовых газах при нормальных условиях [0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)].

_____________

1) ГОСТ Р 50831-95 "Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования".

В зависимости от применяемых методов измерения и расчетных методик определение содержания газовых компонентов производится во влажных или сухих продуктах сгорания. При этом под сухими продуктами сгорания (сухие газы) подразумеваются дымовые газы, в которых произошла конденсация образовавшихся в процессе горения топлива водяных паров из-за их остывания до температур ниже температуры насыщения. Поэтому для пересчета расчетных и опытных концентраций на стандартные условия используются разные формулы:

при пересчете концентраций С, полученных для сухих газов, на стандартные условия (Сст.у) для сухих газов:

![]() (2.5)

(2.5)

![]() (2.6)

(2.6)

при пересчете концентраций, полученных для влажных газов, на стандартные условия для сухих газов:

![]() (2.7)

(2.7)

![]() (2.8)

(2.8)

где α - расчетный или опытный коэффициент

избытка воздуха в сечении отбора газовой пробы; ![]() ,

, ![]() - теоретические

объемы соответственно воздуха и влажных газов;

- теоретические

объемы соответственно воздуха и влажных газов; ![]() - теоретический объем

сухих газов.

- теоретический объем

сухих газов.

2.5

Значения ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() принимаются по

справочным данным или рассчитываются по химическому составу сжигаемого топлива:

принимаются по

справочным данным или рассчитываются по химическому составу сжигаемого топлива:

для твердого и жидкого топлива (м3кг)

![]() (2.9)

(2.9)

![]() (2.10)

(2.10)

![]() (2.11)

(2.11)

где ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() - соответственно

содержание углерода, серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и

азота в рабочей массе топлива, % по массе; Wr - влажность

рабочей массы топлива, % по массе;

- соответственно

содержание углерода, серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и

азота в рабочей массе топлива, % по массе; Wr - влажность

рабочей массы топлива, % по массе;

для газообразного топлива (м3/м3)

![]() (2.12)

(2.12)

![]() (2.13)

(2.13)

![]() (2.14)

(2.14)

где СО, СO2, Н2, H2S, CmHn, N2, O2 - соответственно содержание оксида углерода, диоксида углерода, водорода, сероводорода, углеводородов, азота и кислорода в исходном топливе, % по объему; m и n - число атомов углерода и водорода, соответственно; dг.тл - влагосодержание газообразного топлива, г/м3.

Химический состав топлива принимается по паспортным данным или из справочной литературы.

2.6 Мощность выброса М (г/с) - это количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу с уходящими газами в единицу времени (за 1 с). Мощность выброса вредного вещества за определенный период времени (месяц, квартал, год) называется валовым выбросом (например, т/год).

2.7 Удельный массовый выброс т (г/кг или г/м3) представляет собой количество вредного вещества в граммах, образовавшегося при сжигании 1 кг (или м3) топлива

![]() (2.15)

(2.15)

Часто этот показатель пересчитывают на единицу массы условного топлива (г/кг усл. топл. или кг/т усл. топл.) и тогда он рассчитывается как:

![]() (2.16)

(2.16)

где ![]() - теплота сгорания

условного топлива, равная 29,31 МДж/кг (7000 ккал/кг);

- теплота сгорания

условного топлива, равная 29,31 МДж/кг (7000 ккал/кг);

![]() - низшая

теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3).

- низшая

теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3).

2.8 Удельный выброс (по теплу) К (г/МДж) - количество вредного вещества в граммах, отнесенного к 1 МДж освобожденной в топке котла химической энергии топлива:

![]() (2.17)

(2.17)

где Вр - расчетный расход топлива (кг/с).

2.9 Для пересчета указанных параметров используются следующие соотношения:

![]() (2.18)

(2.18)

![]() (2.19)

(2.19)

![]() (2.21)

(2.21)

![]() (2.22)

(2.22)

где ![]() - массовая

концентрация NO2 при нормальных

условиях (0 °С, 760 мм рт. ст.), г/м3;

- массовая

концентрация NO2 при нормальных

условиях (0 °С, 760 мм рт. ст.), г/м3;

Vг - объем дымовых газов, м3/кг (м3/м3), определяемый следующим образом:

- если концентрация ![]() определена во влажных

газах,

определена во влажных

газах,

![]() (2.23)

(2.23)

- если концентрация ![]() определена в сухих

продуктах сгорания,

определена в сухих

продуктах сгорания,

![]() (2.24)

(2.24)

![]() (2.26)

(2.26)

где α - коэффициент избытка воздуха для

условий, при которых производилось определение концентрации ![]() .

.

Удельные выбросы вредных веществ являются основными параметрами, которые контролируют с целью проверки соблюдения утвержденных нормативов выбросов и оценки результатов внедрения природоохранных мероприятий.

3 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА ДЛЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛОВ

3.1 Исходные данные, необходимые для расчета удельных выбросов:

Ar, Wr и Nr - зольность, влажность и содержание азота в топливе, % на рабочую массу.

![]() - теплота сгорания топлива, МДж/кг.

- теплота сгорания топлива, МДж/кг.

Тип горелок - вихревые, прямоточные, с подачей пыли высокой концентрации.

Vdaf - выход летучих на горючую массу, %.

αГ - коэффициент избытка воздуха в горелках.

α1 - доля первичного воздуха по отношению к теоретически необходимому.

R - степень рециркуляции дымовых газов через горелки, %.

w2/w1 - отношение скорости вторичного воздуха на выходе из внутреннего канала (ближайшего к первичному) к скорости первичного воздуха.

Δα3 - третичный воздух, подаваемый в топку помимо горелок.

Δαсбp - сбросной воздух (сушильный агент) при транспорте пыли к горелкам горячим воздухом.

Т"ЗАГ - температура на выходе из зоны активного горения, К.

Вр - расчетный расход топлива, кг/ч.

3.2 Удельные выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2)

![]() (г/МДж)

складываются из топливных

(г/МДж)

складываются из топливных ![]() и воздушных

и воздушных ![]() оксидов азота:

оксидов азота:

![]() (3.1)

(3.1)

3.3 Топливные оксиды азота подсчитывают по формуле:

![]() (3.2)

(3.2)

где ![]() - безразмерный

коэффициент, учитывающий характеристики топлива

- безразмерный

коэффициент, учитывающий характеристики топлива

![]() (3.3)

(3.3)

Здесь FR

- топливный коэффициент, равный отношению связанного углерода к выходу летучих

на рабочую массу:![]() где Ссв

= 100 - Wr - Аr - Vr; а Nd - содержание азота в сухой

массе топлива, %.

где Ссв

= 100 - Wr - Аr - Vr; а Nd - содержание азота в сухой

массе топлива, %.

Значения других коэффициентов из формулы (3.2) приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Значения коэффициентов

|

Фактор, который учитывается коэффициентом |

Зависимость |

Диапазон пригодности зависимости |

|

Влияние

коэффициента избытка воздуха в вихревой горелке |

(0,35·αГ + 0,4)2 |

0,9 ≤ αГ ≤ 1,3 |

|

Влияние

коэффициента избытка воздуха в прямоточной горелке |

(0,53·αГ + 0,12)2 |

0,9 ≤ αГ ≤ 1,3 |

|

Влияние

доли первичного воздуха в горелке |

1,73·α1 + 0,48 |

0,15 ≤ α1 ≤ 0,55 |

|

Влияние

рециркуляции дымовых газов в первичный воздух (без учета снижения температуры

в зоне активного горения) |

|

(0 ≤ R ≤ 30) % |

|

Влияние

максимальной температуры на участке образования топливных оксидов азота |

|

1250 К ≤ |

|

Влияние

смесеобразования в корне факела вихревых горелок |

0,4-(w2/w1)2+0,32 |

1,0 ≤ w2/w1 ≤ 1,6 |

|

Влияние

смесеобразования в корне факела прямоточных горелок |

0,98·w2/w1 - 0,47 |

1,4 ≤ w2/w1 ≤ 4,0 |

3.4 При подаче в горелки пыли высокой концентрации значение![]() , подсчитанное по формуле (3.2), умножают на коэффициент 0,8.

При этом долю первичного воздуха α1 и отношение w2/w1 принимают

равными тем значениям, которые были бы выбраны при обычной подаче пыли к

горелкам первичным воздухом.

, подсчитанное по формуле (3.2), умножают на коэффициент 0,8.

При этом долю первичного воздуха α1 и отношение w2/w1 принимают

равными тем значениям, которые были бы выбраны при обычной подаче пыли к

горелкам первичным воздухом.

3.5

Воздушные оксиды азота образуются в зоне максимальных температур,

то есть там, где поля концентраций, скоростей и температур отдельных горелок

уже выровнялись. Следовательно, ![]() определяется в

основном не особенностями горелок, а интегральными параметрами топочного

процесса.

определяется в

основном не особенностями горелок, а интегральными параметрами топочного

процесса.

Для подсчета ![]() используют

зависимость, учитывающую известное уравнение Зельдовича:

используют

зависимость, учитывающую известное уравнение Зельдовича:

(3.4)

(3.4)

где ![]() - коэффициент избытка

воздуха в зоне активного горения, условно принимаемый как сумма организованно

подаваемого воздуха через горелки и присосов через нижнюю часть топочной

камеры, т.е.

- коэффициент избытка

воздуха в зоне активного горения, условно принимаемый как сумма организованно

подаваемого воздуха через горелки и присосов через нижнюю часть топочной

камеры, т.е.

![]() (3.5)

(3.5)

![]() - температура

на выходе из зоны активного горения, К.

- температура

на выходе из зоны активного горения, К.

Уравнение (3.4) справедливо в диапазоне

коэффициентов избытка воздуха 1,05 ≤ ![]() ≤ 1,4 и до

температуры

≤ 1,4 и до

температуры ![]() = 2050 K. При

= 2050 K. При ![]() < 1800 K

значением

< 1800 K

значением ![]() можно пренебречь.

можно пренебречь.

Температуру на выходе из зоны активного горения ![]() рассчитывают в

соответствии с тепловым расчетом котельных агрегатов.

рассчитывают в

соответствии с тепловым расчетом котельных агрегатов.

Для случая, когда рециркуляция дымовых газов через

горелки отсутствует, температура на выходе из зоны активного горения ![]() °С, рассчитывается

так:

°С, рассчитывается

так:

(3.6)

(3.6)

где ![]() - теплосодержание

воздуха, поступающего через горелки, МДж/кг;

- теплосодержание

воздуха, поступающего через горелки, МДж/кг;

![]() - средняя

суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива, МДж/(кг·°С);

- средняя

суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива, МДж/(кг·°С);

![]() - степень

выгорания топлива в зоне активного горения;

- степень

выгорания топлива в зоне активного горения;

iтл - энтальпия топлива, МДж/кг;

ψF - произведение коэффициента эффективности на суммарную поверхность, ограничивающую зону активного горения, м2;

εт - степень черноты топки в зоне максимального тепловыделения.

Приведенное уравнение решается методом

последовательных приближений, т.к. в его правую часть входит ![]() . Если расчетное значение

. Если расчетное значение ![]() по формуле (3.6)

будет более чем на 50 °С отличаться от предварительно выбранной величины

по формуле (3.6)

будет более чем на 50 °С отличаться от предварительно выбранной величины ![]() , то необходимо сделать второе приближение.

, то необходимо сделать второе приближение.

При наличии рециркуляции дымовых газов расчет ![]() следует выполнять в

соответствии с проектированием топок с твердым шлакоудалением.

следует выполнять в

соответствии с проектированием топок с твердым шлакоудалением.

Определение концентраций и массовых выбросов оксидов азота производится по формулам, приведенным в разделе 2 настоящих Методических указаний.

Примеры расчетов выбросов оксидов азота в котлах разных типов при сжигании различных видов твердого топлива приведены в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям. Для некоторых котлов показано влияние подсветки факела газом или мазутом (см. раздел 5 настоящих Методических указаний).

4 РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА И МАЗУТА

Настоящие Методические указания позволяют рассчитывать концентрации оксидов азота при различных способах сжигания газа и мазута в котлах в следующих диапазонах изменения основных режимных параметров:

|

нагрузка котла, D/Dном |

0,5-1,0; |

|

коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения (ЗАГ) αЗАГ |

0,7-1,4; |

|

доля газов рециркуляции, подаваемых в ЗАГ, R |

0-0,35; |

|

доля влаги, вносимой в ЗАГ, g |

0-0,35; |

|

доля воздуха, вводимого во вторую ступень горения при ступенчатом сжигании, δ |

0-0,33. |

Пример расчета концентрации оксидов азота в дымовых газах котла ТГМП-204ХЛ при сжигании природного газа приведен в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям.

4.1 Исходные данные, необходимые для расчета:

|

а) конструктивные параметры |

|

|

аТ |

- ширина топки (в свету), м; при наличии двусветного экрана принимается ширина одной ячейки; |

|

bT |

- глубина топки (в свету), м; |

|

hяр |

- расстояние между осями соседних (по высоте) горелок, м; при неравенстве расстояний между ярусами (при Zяр ≥ 3) определяются расстояния между первым и вторым ярусами горелок h1,2, вторым и третьим h2,3 и т.д.; |

|

hδ |

- расстояние между осью верхнего яруса и осью сопел вторичного дутья (в случае двухступенчатого сжигания топлива); |

|

тип горелок |

- унифицированные и оптимизированные; |

|

- двухпоточные стадийного сжигания; |

|

|

- многопоточные стадийного сжигания; |

|

|

- многопоточные стадийного сжигания с подачей части топлива в инертные газы; |

|

|

Dа |

- диаметр амбразуры горелок, м; |

|

nГ |

- количество горелок; |

|

dэ |

- диаметр экранных труб поверхностей нагрева в топке, мм; |

|

s |

- шаг экранных труб, мм; |

|

Zэ |

- число двусветных экранов. |

|

б) характеристики топлива |

|

|

|

- теплотворная способность топлива, МДж/кг (МДж/м3); |

|

|

- содержание азота в топливе на рабочую массу %; |

|

|

- теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания топлива при α = 1,0, м3/кг (м3/м3); |

|

|

- объем продуктов сгорания, образовавшихся при стехиометрическом (α = 1,0) сжигании топлива, м3/кг (м3/м3); |

|

|

- объем трехатомных газов, полученных при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха, м3/кг(м3/м3); |

|

|

- теоретический объем азота, полученный при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха, м3/кг (м3/м3); |

|

в) режимные параметры |

|

|

Bp |

- расчетный расход топлива, кг/с (м3/с); при наличии двусветного экрана Bp принимается на одну ячейку; |

|

tтл |

- температура топлива (при сжигании мазута), °С; |

|

gф |

- удельный расход форсуночного пара, идущего на распыл мазута, кг пара / кг мазута; |

|

tф |

- температура пара, поступающего в форсунку на распыл мазута, °С; |

|

pф |

- давление пара, поступающего в форсунку на распыл мазута, МПа; |

|

tгв |

- температура горячего воздуха, °С; |

|

|

- коэффициент избытка воздуха на выходе из топки; |

|

|

- присосы холодного воздуха в топку; |

R |

- доля рециркуляции дымовых газов в зону активного горения (0-0,35); |

tгр |

- температура газов в месте отбора на рециркуляцию, °С; |

g |

- водотопливное отношение в долях (g = Gвл/Gтпл = 0-0,35); |

tвл |

- температура воды (или пара), подаваемой в ЗАГ, °С; |

pвл |

- давление воды (или пара), подаваемой в ЗАГ, МПа; |

δ |

- доля воздуха, поступающего во вторую ступень горения при двухступенчатом сжигании (0-0,35). |

4.2 Массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на NО2) во влажных продуктах сгорания при коэффициенте избытка воздуха в зоне активного горения (г/м3) для нормальных условий (0 °С, 101,3 кПа или 760 мм рт. ст.) определяется по формулам:

при сжигании газа:

![]() (4.1)

(4.1)

![]()

при сжигании мазута:

![]() (4.2)

(4.2)

![]()

где ![]() - среднеинтегральная

температура продуктов сгорания в зоне активного горения, К;

- среднеинтегральная

температура продуктов сгорания в зоне активного горения, К;

![]() - отраженный

тепловой поток в зоне активного горения, МВт/м2;

- отраженный

тепловой поток в зоне активного горения, МВт/м2;

![]() -

коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения;

-

коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения;

![]() - время

пребывания продуктов сгорания в зоне активного горения, с;

- время

пребывания продуктов сгорания в зоне активного горения, с;

КГ - коэффициент, учитывающий конструкцию горелочного устройства, определяемый по таблице 4.1;

![]() - член,

учитывающий количество топливных оксидов азота при превышении содержания азота

в составе мазута 0,3 %, рассчитываемый как:

- член,

учитывающий количество топливных оксидов азота при превышении содержания азота

в составе мазута 0,3 %, рассчитываемый как:

![]() (4.3)

(4.3)

где ![]() - объем продуктов

сгорания в ЗАГ, определяемый согласно пп. 4.19,

4.20

данной методики.

- объем продуктов

сгорания в ЗАГ, определяемый согласно пп. 4.19,

4.20

данной методики.

Таблица 4.1 - Значения коэффициента Кг в зависимости от конструкции горелочного устройства

|

Место ввода газов рециркуляции |

Топливо |

|

|

Газ |

Мазут |

|

|

Унифицированные и оптимизированные |

1,0 |

1,0 |

|

Двухпоточные горелки стадийного сжигания |

0,75 |

0,8 |

|

Многопоточные горелки стадийного сжигания |

0,65 |

0,7 |

|

Многопоточные горелки стадийного сжигания с подачей части топлива в инертные газы |

0,5 |

0,6 |

4.3 Среднеинтегральная температура продуктов сгорания в зоне активного горения (ЗАГ):

![]() (4.4)

(4.4)

где ![]() - адиабатная

температура горения топлива, К;

- адиабатная

температура горения топлива, К;

![]() - средний коэффициент тепловой эффективности

поверхностей нагрева, ограничивающих ЗАГ.

- средний коэффициент тепловой эффективности

поверхностей нагрева, ограничивающих ЗАГ.

4.4 Адиабатная температура горения (К) рассчитывается методом последовательных приближений:

![]() (4.5)

(4.5)

![]()

где ![]() - степень выгорания

топлива в ЗАГ, определяемая по таблице 4.2 в зависимости от вида сжигаемого

топлива;

- степень выгорания

топлива в ЗАГ, определяемая по таблице 4.2 в зависимости от вида сжигаемого

топлива;

![]() - теплота

сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3);

- теплота

сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3);

KR - коэффициент, зависящий от способа ввода газов рециркуляции, определяемый по таблице 4.3;

![]() и

и ![]() - соответственно

теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания, м3/кг (м3/м3);

- соответственно

теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания, м3/кг (м3/м3);

αотб - коэффициент избытка воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рециркуляцию.

Таблица 4.2 - Зависимость степени выгорания топлива βсг от коэффициента избытка воздуха в ЗАГ

Топливо |

αЗАГ |

||||||||||||

|

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1,0 |

1,01 |

1,02 |

1,03 |

1,04 |

1,05 |

1,06 |

1,07 |

1,08 |

≥1,09 |

|

|

Газ |

0,609 |

0,696 |

0,783 |

0,87 |

0,88 |

0,9 |

0,915 |

0,93 |

0,95 |

0,965 |

0,98 |

0,98 |

0,98 |

|

Мазут |

0,588 |

0,672 |

0,756 |

0,84 |

0,85 |

0,87 |

0,88 |

0,9 |

0,915 |

0,93 |

0,95 |

0,965 |

0,98 |

Таблица 4.3 - Значения коэффициента KR в зависимости от способа ввода газов рециркуляции в ЗАГ

Способ ввода газов рециркуляции |

Kr |

|

В под топки |

0,05 |

|

В шлицы под горелки |

0,15 |

|

Снаружи воздушного потока горелки |

0,85 |

|

В дутьевой воздух |

1,0 |

|

Между воздушными потоками горелки |

1,2 |

4.5 Теплота, вносимая в зону активного горения с топливом (учитывается при сжигании мазута, при сжигании газа принимается Qтл = 0), МДж/кг:

![]() (4.6)

(4.6)

Теплоемкость мазута, МДж/(кг°С)

![]() (4.7)

(4.7)

где ![]() - температура мазута,

°С.

- температура мазута,

°С.

4.6 Тепло, вносимое в зону активного горения паровым дутьем через форсунку (при сжигании жидкого топлива), МДж/кг:

![]() (4.8)

(4.8)

где ![]() - удельный расход

пара через форсунку на 1 кг мазута, кг/кг;

- удельный расход

пара через форсунку на 1 кг мазута, кг/кг;

![]() - энтальпия

пара, подаваемого на распыл, МДж/кг.

- энтальпия

пара, подаваемого на распыл, МДж/кг.

Параметры пара, поступающего на распыл мазута,

обычно составляют рф =

0,3-0,6 МПа, tф = 280-350 °С, ![]() при номинальной

нагрузке равен 0,03÷0,05 кг/кг мазута.

при номинальной

нагрузке равен 0,03÷0,05 кг/кг мазута.

4.7 Теплота, вносимая в зону активного горения с воздухом, МДж/кг (МДж/м3):

![]() (4.9)

(4.9)

где ![]() - избыток воздуха в

горелке при наличии присосов воздуха в топку;

- избыток воздуха в

горелке при наличии присосов воздуха в топку;

![]() и

и ![]() - энтальпии

теоретически необходимого количества воздуха при температуре горячего и

холодного воздуха, МДж/кг (МДж/м3).

- энтальпии

теоретически необходимого количества воздуха при температуре горячего и

холодного воздуха, МДж/кг (МДж/м3).

4.8 Теплота, вносимая в зону активного горения с газами рециркуляции, МДж/кг (МДж/м3)

![]() (4.10)

(4.10)

Здесь KR - коэффициент, зависящий от способа ввода газов рециркуляции, определяемый по таблице 4.3;

R - доля рециркуляции дымовых газов;

![]() - энтальпия

газов рециркуляции, подаваемых в ЗАГ, МДж/кг (МДж/м3), вычисляемая

как:

- энтальпия

газов рециркуляции, подаваемых в ЗАГ, МДж/кг (МДж/м3), вычисляемая

как:

![]() (4.11)

(4.11)

где ![]() - коэффициент избытка

воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рециркуляцию (обычно

- коэффициент избытка

воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рециркуляцию (обычно ![]() );

);

![]() и

и ![]() - соответственно энтальпии

газов рециркуляции и теоретически необходимого количества воздуха при

температуре газов рециркуляции (МДж/м3), рассчитываемые в

соответствии с тепловым расчетом котельных агрегатов.

- соответственно энтальпии

газов рециркуляции и теоретически необходимого количества воздуха при

температуре газов рециркуляции (МДж/м3), рассчитываемые в

соответствии с тепловым расчетом котельных агрегатов.

4.9 Теплота, вносимая в зону активного горения при подаче воды или пара, МДж/кг (МДж/м3),

![]() (4.12)

(4.12)

где g - водотопливное отношение, определяемое в зависимости от вида сжигаемого топлива:

(4.13)

(4.13)

Gвл, Gмаз, Gгаз - соответственно расход влаги, мазута и газа, кг/с;

![]() плотность

сухого природного газа при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.);

плотность

сухого природного газа при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.);

iвл - энтальпия влаги (воды или пара), поступающей в зону активного горения, МДж/кг (МДж/м3);

r - теплота парообразования (при подаче воды в зону активного горения r = 2,512 МДж/кг; при подаче пара r = 0).

4.10 Избыток воздуха в зоне активного горения αЗАГ:

![]() (4.14)

(4.14)

4.11 Средняя теплоемкость продуктов сгорания, МДж/(м3·°С,):

при сжигании природного газа

сг = (1,57 + 0,134·kt)·10-3; (4.15)

при сжигании мазута

сг = (1,58 + 0,122·kt)·10-3, (4.16)

где kt = ![]() - температурный

коэффициент изменения теплоемкости;

- температурный

коэффициент изменения теплоемкости;

![]() - ожидаемая

адиабатная температура, °С.

- ожидаемая

адиабатная температура, °С.

4.12 Теплоемкость воздуха при высоких температурах, МДж/(м3·оС)

cв = (1,46 + 0,092·kt)·10-3, (4.17)

где kt = ![]() - температурный

коэффициент изменения теплоемкости.

- температурный

коэффициент изменения теплоемкости.

4.13 Теплоемкость водяных паров, МДж/(м3·°С)

4.14 Средний коэффициент тепловой эффективности поверхностей нагрева, ограничивающих ЗАГ, ψЗАГ:

(4.19)

(4.19)

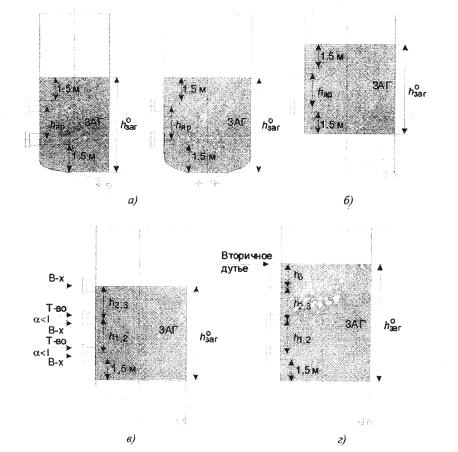

где Fст, Fверх, Fниж - соответственно полная поверхность экранированных стен ЗАГ (рисунок 4.1), площадь поперечного сечения топки, ограничивающего ЗАГ сверху и снизу, м2;

![]() ,

, ![]() - соответственно

площадь участка стены ЗАГ, м2, и тепловая эффективность этого

участка;

- соответственно

площадь участка стены ЗАГ, м2, и тепловая эффективность этого

участка;

![]() -

коэффициент, характеризующий отдачу теплоты излучением в вышерасположенную

зону:

-

коэффициент, характеризующий отдачу теплоты излучением в вышерасположенную

зону:

- для топок, работающих на газе, ![]() = 0,1;

= 0,1;

- для топок, работающих на мазуте, ![]() = 0,2.

= 0,2.

Коэффициент ![]() характеризует отдачу

теплоты в сторону пода топки:

характеризует отдачу

теплоты в сторону пода топки:

- если под не включен в объем ЗАГ:

(4.20)

(4.20)

где ![]() - соответственно

площади фронтового, боковых, и заднего экранов, расположенных ниже ЗАГ, и пода,

м2 (см. схемы на рисунке 4.1);

- соответственно

площади фронтового, боковых, и заднего экранов, расположенных ниже ЗАГ, и пода,

м2 (см. схемы на рисунке 4.1);

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() - соответственно тепловая

эффективность фронтового, боковых и заднего экранов, расположенных ниже ЗАГ, и

пода;

- соответственно тепловая

эффективность фронтового, боковых и заднего экранов, расположенных ниже ЗАГ, и

пода;

- если под включен в объем ЗАГ:

![]() (4.21)

(4.21)

4.15

Отраженный поток в зоне активного горения ![]() , МВт/м2,

, МВт/м2,

![]() (4.22)

(4.22)

а, 6, в и г - варианты ввода топлива и воздуха в топку.

Рис. 4.1 - Схемы определения зоны активного горения

4.16 Теплонапряжение зоны активного горения, МВт/м2,

![]() (4.23)

(4.23)

где Вр - расчетный расход топлива, кг/с (м3/с), (при наличии в топке двусветного экрана Вр принимается на одну ячейку).

4.17 Полная поверхность зоны активного горения, м2,

![]() (4.24)

(4.24)

где ![]() - соответственно

ширина фронта и глубина топочной камеры, м, [при наличии в топке двусветных

экранов принимается ширина одной ячейки

- соответственно

ширина фронта и глубина топочной камеры, м, [при наличии в топке двусветных

экранов принимается ширина одной ячейки ![]() - число двусветных

экранов].

- число двусветных

экранов].

4.18 Высота зоны активного горения ![]() , м,

, м,

![]() (4.25)

(4.25)

где ![]() - высота зоны

активного горения без учета ввода в нее газов рециркуляции и влаги, м;

- высота зоны

активного горения без учета ввода в нее газов рециркуляции и влаги, м;

![]() - объем

продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м3

газообразного) топлива в ЗАГ, м3/кг (м3/м3);

- объем

продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м3

газообразного) топлива в ЗАГ, м3/кг (м3/м3);

![]() - объем

продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м3

газообразного) топлива при вводе в ЗАГ газов рециркуляции и влаги, м3/кг

(м3/м3).

- объем

продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м3

газообразного) топлива при вводе в ЗАГ газов рециркуляции и влаги, м3/кг

(м3/м3).

При настенной

компоновке горелок высота ![]() - определяется из

геометрических характеристик топки (см. схемы на рисунке 4.1):

- определяется из

геометрических характеристик топки (см. схемы на рисунке 4.1):

- при обычном сжигании

- при ступенчатом сжигании

где ![]() - расстояние между

осями горелок по высоте между ярусами, м;

- расстояние между

осями горелок по высоте между ярусами, м;

n - количество ярусов;

![]() - расстояние

между осями горелок верхнего яруса и сопел вторичного дутья, м;

- расстояние

между осями горелок верхнего яруса и сопел вторичного дутья, м;

Da - диаметр амбразуры горелок, м.

При подовой

компоновке горелок единичной мощностью от 50 до 95 МВт ![]() = 7,5 м, а горелок

мощностью от 96 до 160 МВт

= 7,5 м, а горелок

мощностью от 96 до 160 МВт ![]() = 10 м. При

двухступенчатом сжигании

= 10 м. При

двухступенчатом сжигании ![]() принимается равной

расстоянию между подом и осями сопел вторичного дутья.

принимается равной

расстоянию между подом и осями сопел вторичного дутья.

4.19 Объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м3 газообразного) топлива в ЗАГ, Vг, м3/кг (м3/м3):

![]() (4.27)

(4.27)

4.20 Объем

продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м3

газообразного) топлива в случае ввода в ЗАГ газов рециркуляции и/или влаги, ![]() , м3/кг (м3/м3):

, м3/кг (м3/м3):

![]() (4.28)

(4.28)

4.21 Время

пребывания продуктов сгорания в зоне активного горения ![]() (с) определяется как

(с) определяется как

![]() (4.29)

(4.29)

где ![]() - коэффициент

заполнения топочной камеры восходящими потоками газов:

- коэффициент

заполнения топочной камеры восходящими потоками газов:

- при фронтальном расположении горелок ![]() = 0,75;

= 0,75;

- при встречном расположении горелок ![]() = 0,8;

= 0,8;

- при подовой компоновке ![]() = 0,9.

= 0,9.

4.22 Пересчет массовой концентрации оксидов азота (см. п. 4.2) на стандартные условия (сухие продукты сгорания и α = 1,4), г/м3:

5 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СОВМЕСТНОМ СЖИГАНИИ УГЛЯ С МАЗУТОМ ИЛИ ГАЗОМ

5.1 При проектировании новых котлов, рассчитанных на сжигание угля и природного газа или угля и мазута, расчет выбросов оксидов азота должен выполняться для случая работы котла с номинальной нагрузкой полностью на худшем в экологическом отношении топливе. Приведенное содержание азота на 1 ГДж у всех марок углей выше, чем у мазута, а у природного газа связанный азот вообще отсутствует. Следовательно, для котлов, которые проектируются на несколько видов топлива, включая уголь, расчет выбросов оксидов азота следует выполнять по формулам раздела 3 настоящих Методических указаний.

5.2 В

действующих котлах, в которых в ряде случаев сжигаются одновременно

уголь и мазут или уголь и газ, расчет массовой концентрации оксидов азота ![]() (г/м3)

проводится для твердого топлива в соответствии с разделом

3 настоящих Методических указаний, а затем значение полученной концентрации

(г/м3)

проводится для твердого топлива в соответствии с разделом

3 настоящих Методических указаний, а затем значение полученной концентрации

![]() нужно умножить на

поправочный безразмерный коэффициент А,

который определяется по следующим формулам:

нужно умножить на

поправочный безразмерный коэффициент А,

который определяется по следующим формулам:

- при сжигании газа вместе с углем:

![]() (5.1)

(5.1)

- при сжигании мазута вместе с углем:

![]() (5.2)

(5.2)

где δг и δм - доли газа или мазута по теплу.

5.2.1 Доли газа и мазута по теплу рассчитывают по формуле

(5.3)

(5.3)

где ![]() - расчетный расход

газа или мазута, м3/с (кг/с);

- расчетный расход

газа или мазута, м3/с (кг/с);

![]() - теплота

сгорания газа или мазута, МДж/м3 (МДж/кг);

- теплота

сгорания газа или мазута, МДж/м3 (МДж/кг);

![]() и

и ![]() - то же, для

угля, кг/с и МДж/кг.

- то же, для

угля, кг/с и МДж/кг.

5.2.2 Определения

удельных выбросов ![]() (г/МДж) производятся

по уравнению (2.20), в правую часть

которого подставляется полученная величина

(г/МДж) производятся

по уравнению (2.20), в правую часть

которого подставляется полученная величина ![]() [с поправкой по

уравнению (5.1) или (5.2)].

[с поправкой по

уравнению (5.1) или (5.2)].

5.2.3 Объем сухих дымовых газов и теплоту сгорания при сжигании угля с мазутом рассчитывают по формулам:

![]() (5.4)

(5.4)

![]() (5.5)

(5.5)

где ![]() - доля мазута по

теплоте, определяемая по (5.3);

- доля мазута по

теплоте, определяемая по (5.3);

![]() - объем

сухих дымовых газов (м3/кг), образующихся при полном сгорании мазута

при α =1,4 (см. раздел 2);

- объем

сухих дымовых газов (м3/кг), образующихся при полном сгорании мазута

при α =1,4 (см. раздел 2);

![]() - теплота

сгорания мазута (МДж/кг).

- теплота

сгорания мазута (МДж/кг).

5.2.4 При сжигании угля совместно с газом расчет выполняется условно на 1 кг твердого топлива с учетом количества газа, приходящегося на 1 кг угля:

![]() (5.6)

(5.6)

![]() (5.7)

(5.7)

где х - количество газа на 1 кг твердого топлива, м3/кг.

Если смесь топлив задана долями тепловыделения каждого топлива (δу и δг), то количество газа х, приходящееся на 1 кг твердого топлива, рассчитывается как

![]()

(5.8)

(5.8)

Приложение

1

К методическим указаниям

по расчету выбросов оксидов азота

с дымовыми газами котлов

тепловых электростанций

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ОКСИДОВ АЗОТА ДЛЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛОВ

|

Параметр |

Формула или обоснование |

Пылеугольные котлы |

|||||||

|

БКЗ-500-140-1 |

БКЗ-210 до реконстр. |

БКЗ-210 после реконстр. |

БКЗ-420-140/5 |

ТП-87 |

ТП-87 |

ТПП-215 |

ТПП-210 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Марка угля |

Техзадание или эксплуатационные данные |

Березовский 2Б |

Промпродукт кузнецких каменных углей ГР |

Экибастузский СС |

Кузнецкий 1СС |

Кузнецкий Т |

Нерюнгринский 3СС |

Донецкий АШ |

|

|

Зольность Аr, % |

«Тепловой расчет котлов (нормативный метод)»; Табл. I -С-Пб, 1998 |

4,7 |

28,7 |

28,7 |

45,6 |

14,8 |

20,3 |

19,8 |

34,8 |

|

Влажность Wr, % |

33,0 |

13,0 |

13,0 |

5,0 |

10,5 |

9,7 |

10,0 |

8,5 |

|

|

Содержание азота Nr, % |

0,4 |

1,8 |

1,8 |

0,8 |

1,5 |

1,5 |

0,6 |

0,5 |

|

|

Выход летучих Vdaf, % |

48,0 |

41,5 |

41,5 |

25 |

33,5 |

14 |

20 |

4 |

|

|

Теплота

сгорания |

15,66 |

18,09 |

18,09 |

14,61 |

23,11 |

22,06 |

22,48 |

18,23 |

|

|

Содержание азота на сухую массу Nd, % |

|

0,60 |

2,07 |

2,07 |

0,84 |

1,68 |

1,66 |

0,67 |

0,55 |

|

Выход летучих на рабочую массу Vr % |

(100 Wr-Ar)/100 |

29,9 |

24,2 |

24,2 |

12,4 |

25,0 |

9,8 |

14,0 |

2,3 |

|

Содержание связанного углерода Ссв |

100-Wr-Ar-Vr |

32,4 |

34,1 |

34,1 |

37,1 |

49,7 |

60,2 |

56,2 |

54,4 |

|

Топливный коэффициент FR |

Ссв/Vr |

1,08 |

1,41 |

1,41 |

3,00 |

1,99 |

6,14 |

4,00 |

24,00 |

|

Влияние

характеристик топлива на оксиды азота |

FR0,6+(l+Nd) |

2,65 |

4,30 |

4,30 |

3,78 |

4,18 |

5,63 |

3,96 |

8,28 |

|

Тип горелок |

Описание котла |

Прямоточные |

Прямоточные |

Прямоточные |

Вихревые |

Вихревые |

Вихревые |

Вихревые |

Вихревые/ прямоточные |

|

Коэффициент избытка воздуха в горелках αГ |

«Тепловой расчет котлов (нормативный метод)» или эксплуатационные данные |

1,1 |

1,12 |

0,95 |

1,2 |

1,1 |

1,1 |

1,1 |

|

|

Доля первичного воздуха α1 |

То же |

0,14 |

0,24 |

0,24 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

|

|

Степень рециркуляции дымовых газов через горелки R, % |

«Тепловой расчет котлов (нормативный метод)» или эксплуатационные данные |

40 |

4 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Температура

за зоной активного горения |

Руководящие указания «Проектирование топок с твердым шлакоудалением» |

1580 |

1700 |

1700 |

1830 |

1960 |

1980 |

1821 |

|

|

Соотношение скоростей в выходном сечении горелок w2/w1 |

«Тепловой расчет котлов (нормативный метод)» или эксплуатационные данные |

2 |

2 |

1,8 |

1,48 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

|

|

Присосы в топку ΔαT |

Тоже |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,02 |

0,1 |

0,1 |

0,02 |

0,1 |

|

Третичное дутье αШ |

Описание котла |

0 |

0 |

0,17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Коэффициент

избытка воздуха на выходе из зоны активного горения |

αГ+0,5·ΔαT |

1,15 |

1,17 |

1,00 |

1,21 |

1,15 |

1,15 |

1,11 |

|

|

Влияние

αГ на образование топливных оксидов азота |

Для вихревой горелки (0,35·αГ+0,4)2, для прямоточной горелки (0,53·αГ+0,12)2 |

0,494 |

0,509 |

0,389 |

0,672 |

0,616 |

0,616 |

0,616 |

|

|

Влияние

α1 на образование топливных оксидов азота |

1,73·α1+0,48 |

0,722 |

0,895 |

0,895 |

0,999 |

0,999 |

0,826 |

0,999 |

|

|

Влияние R на образование топливных оксидов азота βR |

1-0,016 R0,5 |

0,930 |

0,972 |

0,972 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

|

|

Влияние

|

0,11·( |

0,861 |

0,928 |

0,928 |

0,990 |

1,046 |

1,054 |

0,986 |

|

|

Влияние смешения в корне факела на образование топливных оксидов азота βcм |

Для вихревой горелки 0,4·(w2/w1)2+0,32, для прямоточной-0,98·w2/w1-0,47 |

1,49 |

1,49 |

1,29 |

1,20 |

1,10 |

1,10 |

1,10 |

|

|

Удельный

выброс топливных оксидов азота |

|

0,135 |

0,316 |

0,209 |

0,360 |

0,357 |

0,400 |

0,319 |

|

|

Удельный

выброс воздушных оксидов азота |

|

0,000 |

0,001 |

0,000 |

0,019 |

0,179 |

0,252 |

0,012 |

|

|

Суммарный

удельный выброс оксидов азота |

|

0,135 |

0,317 |

0,209 |

0,379 |

0,536 |

0,652 |

0,331 |

|

|

Теоретический

объем газов |

«Тепловой расчет котлов (нормативный метод)» или эксплуатационные данные |

5,03 |

5,35 |

5,35 |

4,25 |

6,6 |

6,25 |

6,39 |

5,17 |

|

Теоретический

объем воздуха |

4,28 |

4,87 |

4,87 |

3,92 |

6,11 |

5,87 |

5,95 |

4,91 |

|

|

Объем

водяных паров |

0,82 |

0,62 |

0,62 |

0,43 |

0,61 |

0,45 |

0,56 |

0,30 |

|

|

Объем сухих дымовых газов Vсг при н.у. и α=1,4, м3/кг |

|

5,92 |

6,68 |

6,68 |

5,39 |

8,43 |

8,15 |

8,21 |

6,83 |

|

Концентрация

NOx в сухих дымовых газах при н.у. и α

=1,4 без учета "подсветки" |

|

0,36 |

0,86 |

0,57 |

1,03 |

1,47 |

1,77 |

0,91 |

|

|

Доля газа (мазута) по теплу δг (δм) |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0,42 (газ) |

0,10 (мазут) |

0 |

|

|

Поправочный коэффициент на "подсветку" Ai |

При сжигании газа с углем 1-(δг /2,5)0,5; при сжигании мазута с углем 1-(δм /1,65)0,5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0,590 |

0,754 |

1 |

0,755 |

|

Концентрация

NOx в сухих дымовых газах при н.у. и α =

1,4 с учетом "подсветки" угля газом (мазутом) |

|

0,36 |

0,86 |

0,57 |

1,03 |

0,87 |

1,33 |

0,91 |

|

|

*

Если |

|||||||||

Приложение

2

К методическим указаниям

по расчету выбросов оксидов азота

с дымовыми газами котлов

тепловых электростанций

РАСЧЕТ

КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА

В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ КОТЛА ТГМП-204ХЛ

ПРИ СЖИГАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Исходные данные

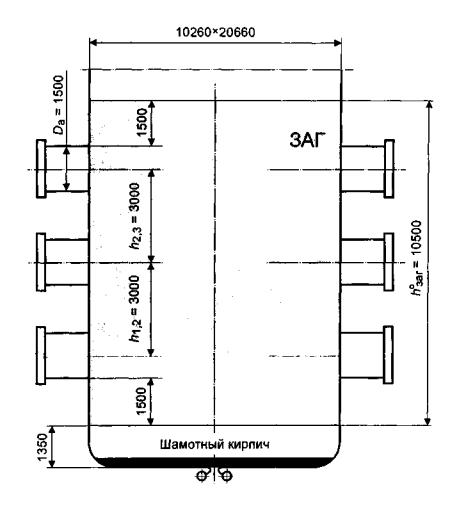

Расчеты оксидов азота при сжигании природного газа в котле ТГМП-204ХЛ, представленном на рисунке П.2.1, на номинальной нагрузке выполнялись для трех вариантов, представленных в таблице П.2.1:

1. Ввод газов рециркуляции в дутьевой воздух;

2. Впрыск воды в топку через щелевые форсунки, установленные в центральной части горелочных устройств, и подача газов рециркуляции;

3. Организация двухступенчатого сжигания путем отключения подачи природного газа на третий ярус горелок с вводом газов рециркуляции.

В третьем варианте доля воздуха, подаваемого во вторую ступень, составляет 0,33, а коэффициент избытка воздуха в горелках первого и второго ярусов (при αТ = 1,05) рассчитывается следующим образом.

Действительный объем воздуха, подаваемого в топку, м3/с, при равном количестве горелок в ярусах представляет собой сумму

![]() (П.2.1)

(П.2.1)

где ![]() - объем воздуха,

подаваемого в первые два яруса горелок;

- объем воздуха,

подаваемого в первые два яруса горелок;

![]() - объем

воздуха, подаваемого в третий ярус горелок.

- объем

воздуха, подаваемого в третий ярус горелок.

Коэффициент избытка воздуха определяется как

![]() (П.2.2)

(П.2.2)

где ![]() - теоретическое количество

воздуха, необходимого для полного сжигания топлива (α = 1).

- теоретическое количество

воздуха, необходимого для полного сжигания топлива (α = 1).

Коэффициент избытка воздуха в двух первых ярусах горелок

![]() (П.2.3)

(П.2.3)

где ![]() (исходя из условия

αТ = 1,05).

(исходя из условия

αТ = 1,05).

Таким образом, избыток воздуха в горелках первых двух ярусов при долях воздуха, подаваемого в первую ступень горения δ = 0,67 и во вторую ступень горения (третий ярус горелок) δ = 0,33, составляет примерно 0,7.

Рис. П.2.1 - Схема ЗАГ котла ТГМП-204ХЛ

Таблица П. 2.1 - Расчет концентрации оксидов азота для котла ТГМП-204ХЛ

|

Определяемая величина |

Размерность |

Формула или обоснование |

Вариант 1 |

Вариант 2 |

Вариант 3 |

|

с вводом газов рецирку- |

с вводом газов рецирку- |

Двухступенчатое сжигание с вводом газов рецирку- |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Конструктивные параметры |

|||||

|

Ширина топки в свету αТ |

м |

Исходные данные |

20,66 |

20,66 |

20,66 |

|

Глубина топки в свету bТ |

м |

То же |

10,26 |

10,26 |

10,26 |

|

Диаметр амбразуры гоpелок Dа |

м |

-"- |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

|

Диаметр экранных труб dэ |

мм |

-"- |

32 |

32 |

32 |

|

Угловой коэффициент х |

|

Котел в газоплотном исполнении |

1 |

1 |

1 |

|

Расстояние между осями горелок: |

|

|

|

|

|

|

первого и второго яруса h1,2 |

м |

Исходные данные |

3 |

3 |

3 |

|

второго и третьего яруса h2,3 |

м |

То же |

3 |

3 |

3 |

|

Количество работающих по топливу горелок nГ |

- |

-"- |

36 |

36 |

24 |

|

Режимные параметры |

|||||

|

Теплота

сгорания топлива |

МДж/м3 |

Исходные данные |

35,3 |

35,3 |

35,3 |

|

Теоретический

объем воздуха, необходимого для полного сжигания топлива, |

м3/м3 |

То же |

9,52 |

9,52 |

9,52 |

|

Теоретический

объем газов, образовавшихся при сжигании топлива при α = 1,0, |

м3/м3 |

-"- |

10,68 |

10,68 |

10,68 |

|

Объем

трехатомных газов |

м3/м3 |

-"- |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Теоретический

объем азота |

м3/м3 |

-"- |

7,53 |

7,53 |

7,53 |

|

Расчетный расход топлива Вр |

м3/с |

-"- |

55,9 |

55,9 |

55.9 |

|

Коэффициент

избытка воздуха на выходе из топки |

- |

-"- |

1,07 |

1,05 |

1,05 |

|

Присосы холодного воздуха в топку ΔαТ |

- |

-"- |

0 |

0 |

0 |

|

Температура горячего воздуха tгв |

°с |

-"- |

360 |

360 |

360 |

|

Энтальпия

горячего воздуха |

МДж/м3 |

Таблица XVI, «Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

4,631 |

4,631 |

4,631 |

|

Температура холодного воздуха tхв |

°С |

Принято согласно «Тепловому расчету котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

30 |

30 |

30 |

|

Энтальпия

холодного воздуха |

МДж/м3 |

Таблица XVI, «Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

0,378 |

0,378 |

0,378 |

|

Доля газов рециркуляции, подаваемых в топку, R |

- |

Исходные данные |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

|

Температура газов рециркуляции tгр |

°с |

То же |

390 |

390 |

390 |

|

Энтальпия

продуктов сгорания |

МДж/м3 |

Таблица XVI, «Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

5,926 |

5,926 |

5,926 |

|

Энтальпия

воздуха |

МДж/м3 |

То же |

5,026 |

5,026 |

5,026 |

|

Доля воздуха, подаваемого во вторую ступень горения, δ |

- |

Исходные данные |

- |

- |

0,33 |

|

Водотопливное отношение Gвл/Gтпл (по массе) |

кг/кг |

То же |

- |

0,17 |

- |

|

Плотность

природного газа |

кг/м3 |

-"- |

- |

0,712 |

- |

|

Водотопливное соотношение g |

кг/м3 |

g=(Gвл/Gтпл)·ρ0г |

- |

0,121 |

- |

|

Температура воды, подаваемой в топку, tвл |

°с |

Исходные данные |

- |

20 |

- |

|

Давление воды, подаваемой в топку, рвл |

МПа |

То же |

- |

0,1 |

- |

|

Энтальпия вводимой влаги iвл |

МДж/кг |

Таблица XXIV, «Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

- |

0,084 |

- |

|

Расчет |

|||||

|

Избыток воздуха в горелке αГ |

- |

|

1,07 |

1,05 |

0,7 |

|

Коэффициент, учитывающий конструкцию горелочного устройства, КГ |

- |

1 |

1 |

1 |

|

|

Коэффициент, учитывающий место ввода газов рециркуляции, КR |

- |

1 |

1 |

1 |

|

|

Тепло, вносимое в ЗАГ с воздухом, QB |

МДж/м3 |

|

4,995 |

4,863 |

3,242 |

|

Присосы холодного воздуха в водяном экономайзере ΔαВЭ (два пакета) |

- |

Опускной газоход газоплотный; ΔαВЭ для одного пакета принимается по таблице XVII «Теплового расчета котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

|

Коэффициент избытка воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рециркуляцию αотб |

- |

|

1,09 |

1,07 |

1,07 |

|

Энтальпия газов рециркуляции Iгр. |

МДж/м3 |

|

6,378 |

6,278 |

6,278 |

|

Тепло, вносимое в зону активного горения с рециркулирующими газами, Qгр |

МДж/м3 |

Qгр = КR·R·Iгр |

0,319 |

0,314 |

0,314 |

|

Теплота парообразования r |

МДж/кг |

Таблица XXIII, «Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

- |

2,512 |

- |

|

Тепло, вносимое в зону активного горения с водой, Qвл |

МДж/кг |

|

- |

-0,413 |

- |

|

Коэффициент

избытка воздуха в зоне активного горения |

- |

|

1,07 |

1,05 |

0,7 |

|

Степень выгорания топлива в зоне активного горения βсг |

- |

0,98 |

0,95 |

0,609 |

|

|

1-е приближение |

|||||

|

Ожидаемая адиабатная температура Тад |

К |

Принимается |

2270 |

2200 |

2150 |

|

Ожидаемая

адиабатная температура |

°с |

Тад - 273 |

1997 |

1927 |

1877 |

|

Температурный коэффициент kt |

- |

|

0,797 |

0,727 |

0,677 |

|

Средняя теплоемкость продуктов сгорания сг |

|

Формула (4.15) |

1,677×10-3 |

1,667×10-3 |

1,661×10-3 |

|

Средняя теплоемкость воздуха св |

|

Формула (4.17) |

1,533×10-3 |

1,527×10-3 |

1,522×10-3 |

|

Теплоемкость водяных паров свл |

|

Формула (4.18) |

- |

1,952×10-3 |

- |

|

Адиабатная температура горения топлива Тад |

К |

Формула (4.5) |

2282 |

2210 |

2189 |

|

2-е приближение |

|||||

|

Ожидаемая

адиабатная температура |

К |

Принимается |

2278 |

2207 |

2185 |

|

Ожидаемая

адиабатная температура |

°с |

Тад - 273 |

2005 |

1934 |

1912 |

|

Температурный коэффициент kt |

- |

|

0,805 |

0,734 |

0,712 |

|

Средняя теплоемкость продуктов сгорания сг |

|

Формула (4.15) |

1,678·10-3 |

1,668·10-3 |

1,665·10-3 |

|

Средняя теплоемкость воздуха св |

|

Формула (4.17) |

1,534·10-3 |

1,528·10-3 |

1,526·10-3 |

|

Теплоемкость водяных паров свл |

|

Формула (4.18) |

- |

1,954·10-3 |

- |

|

Адиабатная температура горения топлива Тад |

К |

Формула (4.5) |

2280 |

2209 |

2185 |

|

Высота

зоны активного горения |

м |

Для обычного сжигания - ф-ла (4.26а); для ступенчатого сжигания - ф-ла (4.26б) (см. рисунки 4.1 и П.2.1) |

10,5 |

10,5 |

8,25 |

|

Объем дымовых газов, образовавшихся при сжигании 1 м3 газа без ввода газов рециркуляции и влаги в ЗАГ, Vг |

м3/м3 |

|

11,337 |

11,113 |

7,385 |

|

Объем

продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 м3 газа при

вводе в ЗАГ газов рециркуляции и влаги, |

м3/м3 |

Формула (4.28) |

11,915 |

11,903 |

7,953 |

|

Высота

зоны активного горения с учетом ввода газов рециркуляции и влаги |

м |

|

11,04 |

11,25 |

8,89 |

|

Поверхность расположенных в зоне активного горения: |

|

|

|

|

|

|

фронтовых экранов Fф |

м2 |

Fф = αТ·hЗАГ |

228,09 |

232,43 |

183,67 |

|

задних экранов Fз |

м2 |

Fз = αТ· hЗАГ |

228,09 |

232,43 |

183,67 |

|

боковых экранов Fб |

м2 |

Fб = bТ· hЗАГ |

113,27 |

115,43 |

91,21 |

|

горелок Fг |

м2 |

FГ = nr·(π/4)·D2а |

63,61 |

63,61 |

53,01 |

|

сечений, ограничивающих зону активного горения сверху и снизу, Fвepx и Fниж |

м2 |

Fвepx = Fниж = аТ·bT |

211,97 |

211,97 |

211,97 |

|

Площадь поверхностей, расположенных ниже ЗАГ, (см. рисунок П.2.1): |

|

|

|

|

|

|

фронтовых

экранов |

м2 |

|

27,89 |

27,89 |

27,89 |

|

задних

экранов |

м2 |

|

27,89 |

27,89 |

27,89 |

|

боковых

экранов |

м2 |

|

13,85 |

13,85 |

13,85 |

|

пода Fп |

м2 |

|

211,97 |

211,97 |

211,97 |

|

Коэффициент тепловой эффективности настенных экранов ψэ |

- |

Таблица 6.3, «Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

0,65 |

0,65 |

0,65 |

|

Коэффициент тепловой эффективности пода, закрытого шамотным кирпичом, ψп |

- |

Тоже |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Коэффициент,

характеризующий отдачу тепла излучением в вышерасположенную зону, |

- |

Согласно рекомендациям «Теплового расчета котельных агрегатов (нормативный метод)». - СПб.: ЦКТИ, 1998. |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Коэффициент,

характеризующий отдачу тепла в сторону пода, |

- |

|

0,255 |

0,255 |

0,255 |

|

Средняя тепловая эффективность поверхностей, ограничивающих ЗАГ, ψЗАГ |

- |

|

0,432 |

0,434 |

0,409 |

|

Среднеинтегральная

температура продуктов сгорания |

К |

|

1979 |

1916 |

1916 |

|

Полная поверхность зоны активного горения fЗАГ |

м2 |

|

1106,66 |

1119,64 |

973,70 |

|

Теплонапряжение зоны активного горения qЗАГ |

МВт/м2 |

|

2,014 |

1,912 |

1,440 |

|

Отраженный

поток в зоне активного горения |

МВт/м2 |

|

1,144 |

1,082 |

0,851 |

|

Коэффициент заполнения топочной камеры ξ |

- |

П.4.21 |

0,8 |

0,8 |

0,8 |

|

Время

пребывания продуктов сгорания в ЗАГ |

с |

|

0,388 |

0,409 |

0,483 |

|

Массовая

концентрация оксидов азота |

г/м3 |

Формула (4.1) |

1,084 |

0,859 |

0,824 (аЗАГ=0,7) |

|

Теоретический

объем образовавшихся сухих газов (при α=1,0) |

м3/м3 |

|

8,53 |

8,53 |

8,-53 |

|

Массовая

концентрация оксидов азота в пересчете на NО2 и стандартные условия (сухие

газы, α = 1,4) |

г/м3 |

Формула (4.30) |

0,988 |

0,771 |

0,494 |

Содержание