Все документы,

представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены

исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких

ограничений.

Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте

без каких-либо ограничений.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»)

РУКОВОДСТВО

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МОСКВА 2004

Центральный

научно-исследовательский и проектно-экспериментальный

институт промышленных зданий и сооружений

(ОАО «ЦНИИпромзданий»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. генерального директора

____________ С.М. Гликин

«__» __________ 2003 г.

РУКОВОДСТВО ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ЗАЩИТНЫХ

СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Зав. сектора В.А. Коробков

Инженер Н.М. Баева

МОСКВА, 2003 г.

Материалы «Руководства...» охватывают практически все вопросы, связанные с проектированием и расчетом убежищ и противорадиационных укрытий. Действующий в настоящее время СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны» не полностью отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Данное «Руководство» призвано восполнить и расширить, а в некоторых случаях упростить положения и методики, связанные с вопросами проектирования и расчета защитных сооружений гражданской обороны

«Руководство...» предназначено для проектных и строительных организаций, занимающихся проектированием объектов ГО, а также защищенных зданий и сооружений от техногенных аварий и катастроф.

«Руководство по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны», Москва: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2003.

«Руководство...» одобрено и рекомендовано к распространению секцией строительных конструкций зданий НТС ОАО «ЦНИИПромзданий» (протокол XI К-42 от 09.01.04 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 70 - 80 годах прошлого века институт ЦНИИпромзданий Госстроя СССР был ведущим по разработке нормативных документов, связанных с проектированием и расчетом защитных сооружений гражданской обороны - убежищ и противорадиационных укрытий. В содружестве с ин-том Сантехпроект Госстроя СССР и с участием учреждений Министерства обороны СССР, НИИЖБа и ПИ № 1 Госстроя СССР, Моспромпроекта (мастерская № 6) ГлавАПУ Мосгорисполкома, Союзморниипроекта Минморфлота и МИСИ им. Куйбышева Минвуза СССР был разработан в 1977 г. СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны», в который в 1985 г. были внесены некоторые изменения.

После выпуска указанного нормативного документа разработка вопросов, касающихся его содержания, продолжалась. В результате был составлен и подготовлен к утверждению новый нормативный документ под тем же названием, получивший номер СНиП 2.01.52. В силу ряда причин, независящих от разработчиков, дальнейшая работа над документом была прекращена.

Между тем новый документ, оставляя без изменения большинство основных концептуальных положений, значительно отличался от СНиПа II-11-77 и являлся по существу следующей ступенью развития и разработки вопросов проектирования и расчета защитных сооружений. Поэтому опубликование основных материалов этого документа в виде «Руководства...» представляется весьма своевременным, поскольку строительство защитных сооружений гражданской обороны, прерванное на несколько лет, снова возобновилось. Опубликование будет способствовать уменьшению стоимости и трудоемкости этих, в общем-то далеко не дешевых, сооружений.

Основными разработчиками материалов, составляющих содержание «Руководства...» являлись С.А. Лохов (ЦНИИпромзданий), Е.Н. Пылаев (Сантехпроект) и др.

Дополнением к «Руководству...» является работа «Справочные материалы по проектированию защитных сооружений гражданской обороны», которую ОАО «ЦНИИпромзданий» распространяет в течение последних нескольких лет.

К печати «Руководство...» подготовили зав. сектора, к.т.н. Коробков В.А., инженеры Баева Н.М., Костромина Л.И., Авдеев К.В.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие положения могут соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях (независимо от форм собственности). Положения, имеющие концептуальный или принципиальный характер, отличающиеся от соответствующих норм СНиП II-11-77, должны быть в обязательном порядке согласованы с соответствующими органами.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначаются для защиты в военное время укрываемых от воздействия современных средств поражения и должны использоваться в мирное время для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Убежища подразделяются на классы, а противорадиационные укрытия - на группы, согласно прил. 11).

1) Прил. 1 принимается по СНиПу II-11-77.

Некоторые из этих норм должны использоваться при разработке проектов зданий, обеспечивающих защиту от аварийных детонационных и, в меньшей степени, дефлаграционных взрывов, например пунктов управления или операторных на нефтеперерабатывающих заводах и химических предприятиях2).

2) Для аварийных дефлаграционных взрывов ОАО «ЦНИИпромзданий» разработано «Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок», 2000 г.

При проектировании защитных сооружений гражданской обороны и защищенных зданий следует учитывать требования других нормативных документов, если они не противоречат требованиям СНиП II-11-77 и настоящего «Руководства...».

1.2. Встроенные убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения соответствующих органов при технико-экономическом обосновании.

Строительство отдельно стоящих заглубленных или возвышающихся (с заглублением пола 1,5 м от планировочной отметки земли) убежищ может быть допущено при невозможности устройства встроенных убежищ или при возведении объектов в сложных гидрогеологических условиях.

В сухих нескальных грунтах при технико-экономическом обосновании допускается строительство многоэтажных убежищ.

Для размещения противорадиационных укрытий следует использовать помещения (независимо от форм собственности):

производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;

школ, библиотек и зданий общественного назначения;

кинотеатров, домов культуры, клубов, пансионатов, пионерских лагерей, домов и баз отдыха;

складов сезонного хранения топлива, овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря.

1.3. При проектировании помещений, приспосабливаемых под защитные сооружения, следует предусматривать наиболее экономичные объемно-планировочные и конструктивные решения. Габариты помещений следует назначать минимальными, обеспечивающими соблюдение требований по эффективному использованию указанных помещений в мирное время и защитных сооружений в военное время.

Конструкции должны приниматься с учетом их экономической целесообразности в условиях конкретной площадки строительства.

1.4. Состав помещений защитных сооружений должен быть определен с учетом эксплуатации их в мирное время, при этом площади указанных помещений, предназначенных для эксплуатации в мирное время, не должны превышать площадей, необходимых для защитных сооружений.

1.5. Защитные сооружения следует использовать в мирное время под:

санитарно-бытовые помещения (гардеробные домашней и уличной одежды с душевыми и умывальными);

помещения культурного обслуживания (комнаты отдыха, кабинеты политического просвещения) и учебных занятий;

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой таре;

помещения торговли и общественного питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные);

спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

помещения бытового обслуживания населения (дома быта, ателье, мастерские, приемные пункты, фотографии, конторы и службы дирекции по эксплуатации зданий);

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений (кроме бальнеологических).

Возможность использования в мирное время защитных сооружений по другому назначению допускается по согласованию с соответствующими органами.

Использование защитных сооружений в мирное время должно быть увязано с производственными процессами предприятий и иметь проектные проработки. Кроме того, оно не должно снижать их защитных свойств и степени огнестойкости конструкций.

1.6. Складские помещения, приспосабливаемые под защитные сооружения, должны оборудоваться транспортными устройствами для загрузки, складирования и выгрузки материалов.

При строительстве защитных сооружений в подвалах зданий или отдельно стоящих заглубленных сооружениях, расположенных в северной строительно-климатической зоне, не рекомендуется размещать в них в мирное время производства с технологическими процессами, требующими больших расходов воды.

1.7. Перевод помещений, используемых в мирное время, на режим защитного сооружения следует предусматривать в сроки, указанные в прил. 11).

1) Прил. 1 принимается по СНиП II-11-77.

1.8. Вместимость защитных сооружений определяется суммой мест для сиденья (на первом ярусе) и лежания (на втором и третьем ярусах) и принимается, как правило, для убежищ не менее 150 чел.

Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения соответствующих органов.

Вместимость противорадиационных укрытий предусматривается:

а) 5 чел. и более в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях или сооружениях;

б) 50 чел. и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями.

Вместимость убежищ для нетранспортабельных больных и противорадиационных укрытий для учреждений здравоохранения определяется по прил. 2*. При этом вместимость убежищ следует принимать не менее 80 чел. Для больниц на 500 мест и менее убежища для нетранспортабельных больных предусматриваются на группу близлежащих больниц.

1.9. Задание на проектирование защитных сооружений является составной частью задания на проектирование новых и реконструкцию действующих предприятий, зданий и сооружений и оформляется в виде отдельного приложения к основному заданию.

Состав задания на проектирование, стадийность проектирования, разработка и оформление проектов защитных сооружений принимаются в соответствии с требованиями инструкций по разработке проектов и смет для промышленного и жилищно-гражданского строительства.

В задании на проектирование защитных сооружений в дополнение к требованиям перечисленных инструкций, следует указывать класс (группу) защитных сооружений, количество укрываемых мужчин и женщин, режимы вентиляции, назначение помещений в мирное время, технико-экономические показатели проекта. При наличии III режима вентиляции указывается - III режим при наличии СДЯВ или III режим при пожарах.

Рабочие проекты (проекты, рабочая документация) убежищ входят в состав рабочих проектов (проектов, рабочей документации) предприятий, здания, сооружений и оформляются в виде самостоятельных разделов (частей, томов, альбомов и т.п.).

По ПРУ в виде самостоятельного раздела оформляются чертежи (документация), касающиеся перевода помещений на режим укрытия.

1.10. При определении сметной стоимости строительства защитных сооружений в составе предприятий или объекта следует руководствоваться инструкциями по разработке проектов и смет, на основании которых составляются проектно-сметная документация на строительство основных объектов.

Сметную стоимость встроенных в здания и сооружения защитных сооружений следует определять по отдельным локальным сметам в соответствии с формами № 4, 5 и 6 приложений 12, 13 и 14 СНиП 1.02.01-85, а затраты на строительство этих сооружений включать в объектные сметы зданий (сооружений).

РАЗМЕЩЕНИЕ УБЕЖИЩ

1.11. Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемого персонала. Радиус сбора укрываемых следует принимать, согласно прил. 1. В тех случаях, когда за пределами радиуса сбора оказываются группы укрываемых, следует предусматривать их укрытие в близлежащем убежище, имеющем тамбур - шлюз во входе.

Убежище при возможности следует размещать:

встроенные - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной площадке;

отдельно стоящие - на расстоянии от здания и сооружения, равном их высоте.

1.12. Убежище следует проектировать, как правило, заглубленными в грунт. В маловлажных грунтах низ покрытия следует располагать не выше уровня планировочной отметки земли. При наличии грунтовых вод допускается низ покрытия размещать выше планировочной отметки земли с обвалованием выступающих стен покрытия грунтом. При этом заглубление убежищ (уровня пола) следует предусматривать не менее 1,5 м от планировочной отметки земли.

При наличии в местах размещения убежищ высокого уровня грунтовых вод или напорных грунтовых вод, обильного их притока, скальных пород основания или густой сета инженерных коммуникаций допускается при технико-экономическом обосновании, за исключением зон затопления, строительство отдельно стоящих возвышающихся убежищ. Эти убежища должны возводиться из монолитного или сборно-монолитного железобетона с увеличенным грунтовым обвалованием.

Для заглубленной в грунт части убежищ следует предусматривать устройство гидроизоляции. Для убежищ, расположенных в водонасыщенных грунтах с коэффициентом фильтрации до 3 м/сут., допускается устройство дренажа с окрасочной гидроизоляцией наружных поверхностей стен. Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий. При этом сброс грунтовых вод должен быть самотечным, а в случае наличия в убежище ДЭС допускается устройство станции перекачки, размещаемой в убежище.

Полы помещений убежищ должны иметь уклон 0,5 - 1 % в сторону лотков, а последние - 0,5 - 1 % в сторону водосборника, из которого вода должна откачиваться насосом (в убежище без ДЭС - ручным насосом). В качестве водосборника может использоваться резервуар для сбора дренажных вод.

Практика строительства показывает, что гидроизоляция убежищ зачастую не обеспечивает их защиту от грунтовых вод (см. «Справочные материалы по проектированию защитных сооружений гражданской обороны» / ОАО «ЦНИИпромзданий», 1991 г.).

1.13. Прокладка транзитных линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения убежищ не допускается.

Во встроенных убежищах прокладка указанных линий инженерных коммуникаций, связанных с системами зданий (сооружений), в которые встроены убежища, допускается при условии установки отключающих и других устройств, исключающих возможность нарушения защитных свойств убежищ. Канализационные стояки должны быть заключены в стальные трубы или железобетонные короба, надежно заделанные в покрытие и пол убежища.

Сети водоснабжения, отопления и канализации здания, проходящие над покрытием встроенного убежища, должны прокладываться в специальных бетонных или железобетонных каналах, доступных для осмотра и производства ремонтных работ при эксплуатации этих сетей в мирное время. Каналы должны иметь уклон 0,5 - 1 % в сторону стока.

1.14. При проектировании встроенных убежищ следует предусматривать подсыпку грунта по покрытию слоем до 1 м и при необходимости прокладку в ней инженерных коммуникаций.

Подсыпку грунта по покрытию допускается не производить, если оно обеспечивает требуемую защиту от проникающей радиации и от высоких температур при пожарах.

Для отдельно стоящих убежищ следует предусматривать поверх покрытия подсыпку грунта слоем не менее 0,5 м и не более 1,0 м с отношением высоты откоса к его заложению не более 1:2 и выносом бровки откоса не менее 1 м, а для возвышающихся убежищ - 3 м.

При определении величины слоя грунта над покрытием убежищ, расположенных в северной строительно-климатической зоне, следует производить проверочный расчет на недопущение в мирное время промерзания покрытия и конденсации влаги на нем, кроме случаев, когда по условиям эксплуатации в мирное время эти требования не предъявляются.

1.15. Расстояние между помещениями, приспосабливаемыми под убежища и емкостями, технологическими установками со взрывоопасными продуктами и сильно действующими ядовитыми веществами следует принимать в соответствии с прил. 1, но не менее противопожарных разрывов, нормируемых главами СНиП и другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем России.

1.16. В защитных сооружениях, возводимых на вечномерзлых грунтах, в случае использования их в мирное время по другому назначению, чем это предусмотрено проектом, не допускается без специальных обоснований изменение температурного режима этих грунтов и принципа их использования в качестве основания.

В северной строительно-климатической зоне отдельно стоящие сооружения, приспосабливаемые под убежища, следует размещать в зонах с пониженной высотой снежного покрова.

В районах с объемом снегопереноса на зиму 400 м3/м и более, определяемым в соответствии с данными главой СНиП по строительной климатологии и геофизики, следует предусматривать мероприятия по снегозащите убежищ с учетом направления переноса снега при общих и низовых метелях.

1.17. Убежища должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений.

Убежища допускается располагать на расстоянии не менее 5 м (в свету) от линии водоснабжения, теплоснабжения и напорной канализации диаметром до 200 мм. При диаметре более 200 мм расстояние от убежища до линий водоснабжения, теплоснабжения и напорных канализационных магистралей должно быть не менее 15 метров.

В северной строительно-климатической зоне отвод поверхностных вод следует предусматривать по открытым кюветам или лоткам, а из углублений - по трубам. Расстояние от убежища до открытых водостоков необходимо определять с учетом сохранения вечномерзлого состояния грунтов оснований убежищ и близлежащих зданий и сооружений.

Выбор системы сброса поверхностных вод должны назначаться с учетом исключения возможности образования наледей.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ

1.18. Противорадиационные укрытия следует размещать в соответствии с данными прил. 11).

1) Здесь и далее по тексту прил. 1 принимается по СНиПу II-11-77.

1.19. К помещениям, приспосабливаемым под противорадиационные укрытия, предъявляются следующие требования:

наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны обеспечивать необходимую кратность ослабления гамма-излучения;

проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия;

помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.

1.20. Уровень пола противорадиационных укрытий должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м.

Противорадиационные укрытия допускается размещать в подвальных помещениях ранее возведенных зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции.

Проектирование противорадиационных укрытий во вновь строящихся подвальных помещениях, при наличии грунтовых вод выше уровня пола, допускается с разрешения соответствующих органов при устройстве надежной гидроизоляции в исключительных случаях, когда отсутствуют другие приемлемые решения, например оборудование противорадиационных укрытий на первом или в цокольном этаже зданий, приспособление под противорадиационные укрытия помещений близлежащих зданий и сооружений с учетом радиуса сбора укрываемых.

1.21. Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения противорадиационных укрытий не допускается.

Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации через помещения противорадиационных укрытий допускается при условии размещения их в полу или в коридорах, отделенных от помещения противорадиационного укрытия стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч.

Трубопроводы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, связанные с общей системой инженерного оборудования здания, допускается прокладывать через помещения противорадиационных укрытий.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

А. УБЕЖИЩА

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. В убежищах следует предусматривать основные и вспомогательные помещения.

К основным относятся помещения для укрываемых, пункты управления, медицинский пункт, буфетная, а в убежищах лечебных учреждений - также операционно-перевязочные, предоперационно-стерилизационные.

К вспомогательным относятся фильтровентиляционные помещения (ФВП), санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции (ДЭС), электрощитовая, помещение для хранение продовольствия, станция перекачки, баллонная, тамбур-шлюз, тамбуры.

Кроме основных и вспомогательных помещений при убежищах могут быть предусмотрены такие вспомогательные сооружения, как лестничные спуски (шахты с оголовками), тоннели, предтамбуры, воздухозаборные и выхлопные каналы.

ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.2. Норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 - при трехъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м3 на одного укрываемого.

Норму площади помещений основного и вспомогательного назначения в убежищах лечебных учреждений следует принимать, согласно табл. 1.

При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений в зоне герметизации, за исключением ДЭС, тамбуров, тамбуров-шлюзов и расширительных камер.

Площадь основных помещений, занимаемая недемонтируемым и не используемым для убежища оборудованием, в норму на одного укрываемого не входит.

2.3. Высоту помещений убежищ следует принимать в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,15 м от отметки пола до низа выступающих конструкций покрытия. При высоте помещений от 2,15 до 2,9 м должно предусматриваться двухъярусное расположение нар, а при высоте 2,9 м и более - трехъярусное расположение нар. В убежищах учреждений здравоохранения при высоте помещения 2,15 м и более принимается двухъярусное расположение нар (кроватей для нетранспортабельных больных).

Таблица 1

|

Помещения |

Площадь помещений, м2 при вместимости убежища: |

||

|

до 150 коек |

от 151 до 300 коек |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Для больных (на одного укрываемого): |

|

|

|

при высоте помещения 3 м и более; |

1,9 |

1,6 |

|

|

при высоте помещения 2,5 м |

2,2 |

2,2 |

|

|

2 |

Операционно-перевязочная |

20 |

25 |

|

3 |

Предоперационно-стерилизационная |

10 |

12 |

|

4 |

Буфетная с помещением для подогрева пищи |

16 |

20 |

|

5 |

Санитарная комната для дезинфекции суден и хранения отбросов в контейнерах |

7 |

10 |

|

6 |

Для медицинского и обслуживающего персонала (на одного укрываемого) |

0,5 |

0,5 |

|

Примечание: Нормы площади помещений для больных приняты с учётом расположения больничных коек: 80 % в два яруса и 20 % в один ярус в помещениях высотой 3 м; 60 % в два яруса и 40 % в один ярус в помещениях высотой 2,5 м. |

|||

При технико-экономическом обосновании допускается использовать под убежища помещения, высота которых по условиям их эксплуатации в мирное время не менее 1,85 м. В этом случае принимается одноярусное расположение нар с нормой площади пола на одного укрываемого 0,6 м2.

2.4. Места для сидения в помещениях для укрываемых следует предусматривать размерами 0,45´0,45 м на одного человека, а места для лежания - 0,55´1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м, нар второго яруса - 1,4 м и третьего яруса - 2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м.

Количество мест для лежания должно приниматься равным:

15 % вместимости сооружения при одноярусном расположении нар;

20 % вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар;

30 % вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар.

2.5. Ширину проходов и коридоров следует принимать согласно табл. 2.

Таблица 2

|

Нормируемые величины |

Расстояния, м, в убежищах, размещаемых |

||

|

на предприятиях |

при лечебных учреждениях |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Ширина проходов на уровне скамей для сидения между: |

|

|

|

поперечными рядами (при количестве мест в ряду не более 12); |

0,70 |

||

|

продольными рядами и торцами поперечных рядов; |

0,75 |

|

|

|

продольными рядами (при количестве мест в ряде не более 20 и при одностороннем выходе) |

0,85 |

|

|

|

2 |

Расстояния между больничными койками при: |

|

|

|

двухъярусном расположении; |

1,0 |

||

|

одноярусном расположении |

0,6 |

||

|

3 |

Сквозные проходы между рядами: |

|

|

|

поперечными; |

0,9 |

||

|

продольными |

1,2 |

|

|

|

4 |

Ширина проходов между рядами кроватей |

|

1,3 |

|

5 |

Ширина коридоров |

|

2,5 |

|

Примечание: продольный ряд принимается по стороне здания с большим, а поперечный - с меньшим количеством разбивочных осей. |

|||

2.6. На предприятиях с числом работающих в наиболее многочисленной смене 600 чел. и более в одном из убежищ следует предусматривать помещение для пункта управления предприятия, состоящего из рабочей комнаты и комнаты связи.

На предприятиях с числом работающих в наиболее многочисленной смене до 600 чел. в убежище вместо пункта управления надлежит оборудовать телефонную и радиотрансляционную точки для связи с местным штабом гражданской обороны.

Пункт управления следует размещать в убежище, имеющем, как правило, защищенный источник электроснабжения.

Рабочую комнату и комнату связи пункта управления следует располагать вблизи одного из входов и отделять от помещений для укрываемых несгораемых перегородками с пределом огнестойкости 1 ч.

Общее количество работающих в пункте управления предприятия следует принимать до 10 чел., норму площади на одного работающего - 2 м2.

На отдельных крупных предприятиях с разрешения соответствующих органов число работающих на пункте управления допускается увеличивать до 25 человек.

2.7. В защитных сооружениях на каждые 500 укрываемых необходимо предусматривать один санитарный пост площадью 2 м2, но не менее одного поста на сооружение. При вместимости защитных сооружений 900 - 1200 чел., кроме санитарных постов, следует предусматривать медицинский пункт площадью 9 м2, при этом на каждые 100 укрываемых сверх 1200 чел. площадь медпункта увеличивается на 1 м2.

2.8. Отделку основных и вспомогательных помещений убежищ следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП в зависимости от назначения помещений, но не выше улучшенной отделки. Оштукатуривание потолков, стен и перегородок, а также облицовка стен и перегородок керамической плиткой не допускается.

Поверхности стен помещений убежищ лечебных учреждений должны затираться цементным раствором под окраску масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью.

В операционно-перевязочной, операционной и родовых родильных домов полы следует покрывать допущенными к применению синтетическими материалами светлых тонов.

ПОМЕЩЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.9. Площади вспомогательных помещений убежищ следует принимать согласно прил. 3.

Фильтровентиляционное оборудование следует размещать в фильтровентиляционных помещениях (ФВП), расположенных у наружных стен.

Размеры ФВП следует определять в зависимости от габаритов оборудования и площади, необходимой для его обслуживания.

Противопыльные фильтры в системах вентиляции с электроручными вентиляторами должны иметь защитный экран, исключающий возможность прямого облучения обслуживающего персонала. Толщина защитных экранов и стен, отделяющих противопыльные фильтры от смежных помещений убежища, должна быть не менее величин, указанных в табл. 3.

Таблица 3

|

Расчетная воздухоподача, м3/ч |

300 |

400 - 600 |

700 - 900 |

1000 - 4000 |

5000 - 9000 |

10000 - 15000 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Толщина стен (экранов), мм: |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

Железобетон (бетон) |

50 |

80 |

100 |

170 |

200 |

250 |

|

2 |

Кирпичная кладка |

120 |

120 |

120 |

250 |

250 |

380 |

Не рекомендуется применение металлических расширительных камер перед противопыльными фильтрами.

В многоэтажных убежищах ФВП следует размещать, как правило, на нижнем этаже.

2.10. Санитарные узлы следует проектировать раздельными для мужчин и женщин. Количество санитарных приборов принимается согласно табл. 4. В многоэтажных убежищах санитарные узлы рекомендуется размещать на каждом этаже.

Таблица 4

|

Санитарные приборы |

Количество укрываемых чел. на один прибор в убежищах, размещаемых: |

||

|

на предприятиях |

при лечебных учреждениях |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Напольная чаша (или унитаз) в туалетах для женщин |

75 |

- |

|

2 |

Напольная чаша (или унитаз) и писсуар 0,6 м лоткового писсуара для мужчин (два прибора) |

150 |

- |

|

3 |

Санитарный прибор для медицинского и обслуживающего персонала |

- |

20 |

|

4 |

Умывальник при санитарных узлах (не менее одного на санитарный узел) |

200 |

100 |

Ширина прохода между двумя рядами кабин уборных или между рядом кабин и расположенных против них писсуаров должна быть равна 1,5 м, а между рядом кабин уборных и стеной или перегородкой - 1,1 м.

2.11. Помещения для ДЭС следует располагать у наружной стены здания, отделяя его от других помещений несгораемой герметичной стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости 1 ч. Входы в ДЭС из убежища должны быть оборудованы тамбурами с двумя герметическими дверями, открывающимися в сторону убежища. В многоэтажных убежищах ДЭС следует размещать на нижнем этаже.

2.12. При численности укрываемых до 150 человек помещение для хранения продовольствия следует принимать площадью 3 м2. На каждые 100 укрываемых сверх 150 человек площадь помещения увеличивается на 1 м2.

Количество помещений для хранения продовольствия принимается из расчета одно помещение на 600 укрываемых. Помещения следует располагать рассредоточено в различных местах убежища. Не допускается располагать указанные помещения рядом с санузлами и медицинскими комнатами. Помещения оборудуются стеллажами заводского или индивидуального изготовления. Высота стеллажей принимается не более 2 м, при этом минимальное расстояние от верхней полки стеллажа до выступающих частей перекрытия следует предусматривать не менее 0,5 м.

2.13. Дренажные станции перекачки следует располагать за линией герметизации убежищ. При входе в станцию должен быть предусмотрен тамбур с двумя герметическими дверями, открывающимися в сторону помещения станции.

Под полом станции предусматривается резервуар для приема и откачки дренажных вод. Вход в резервуар осуществляется через люк в полу станции.

2.14. Дверь в электрощитовую должна открываться наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа из помещения щитовой.

2.15. Помещение баллонной следует, при необходимости, предусматривать в убежищах с тремя режимами вентиляции согласно приложению 1. По взрыво-, взрывопожарной и пожарной опасности оно относится к категории Д. Сообщение баллонной со смежными помещениями осуществляется через дверь, открывающуюся наружу. Стены баллонной на взрыв баллона не рассчитываются.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

2.16. Размеры проемов и проходов в помещения, приспосабливаемые под убежища, должны удовлетворять требованиям настоящих СНиП и других нормативных документов, предъявляемых к помещениям в зависимости от их назначения в мирное время.

Количество входов следует принимать согласно прил. 1 в зависимости от вместимости убежища и количества укрываемых, приходящихся на один вход, но не менее двух входов. В убежищах малой вместимости, когда по расчету требуется один вход (выход), допускается в качестве второго выхода использовать аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренними размерами 1,2´2 м и с дверными проемом размером 0,8´0,8 м.

2.17. Количество выходов из производственных зданий для заполнения убежищ, расположенных за пределами этих зданий, определяется аналогично входам в убежища. Общая ширина выходов из здания должна быть не менее суммарной ширины входов в убежище. При этом допускается принимать в качестве выхода из здания наряду с обычными выходами и подъемно-поворотные ворота для транспорта, оборудованные устройствами для автоматического и ручного открывания.

Подъемно-поворотные ворота для транспорта без устройств для ручного открывания при расчете путей эвакуации из здания не учитываются.

2.18. Вход следует предусматривать в противоположных сторонах убежищ с учетом направления движения основных потоков укрываемых: с территории предприятия, из незащищенных помещений подвалов, из 1-ого этажа производственных и других зданий через самостоятельную лестничную клетку, из общих лестничных клеток, не имеющих выходов из пожароопасных помещений.

В многоэтажных убежищах входы для пропуска людей следует устраивать в уровне первого (сверху) этажа. При невозможности размещения всех входов в уровне первого этажа допускается их устройство в уровне второго этажа. Между этажами следует устраивать лестницы или пандусы.

При одном подходе к убежищу допускается предусматривать несколько входных проемов.

Конструктивно-планировочные решения входов возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. Для этого следует предусматривать устройство во входах поворотов под углом 90° или экранов против дверных проемов с перекрытиями между экранами и убежищами. Защитные толщи экранов и перекрытий принимаются по расчету на радиационное воздействие.

В северной строительно-климатической зоне входы во встроенные убежища должны размещаться ближе к углам зданий и в стенах, расположенных параллельно направлению преобладающих ветров (по направлению ветров зимнего периода).

2.19. В зданиях входы в помещения, приспосабливаемые под убежища, допускается устраивать через общие лестничные клетки при условии отсутствия в этих помещениях складов сгораемых материалов, гардеробных и мастерских по ремонту одежды и обуви.

При наличии в помещениях, приспосабливаемых под убежища, сгораемых материалов, гардеробных и мастерских по ремонту одежды и обуви выход на первый этаж следует предусматривать через отдельные лестничные клетки, ведущие до первого этажа, а также допускается использовать для выхода общую лестничную клетку, устраивая для этих помещений обособленные выходы наружу, отделенные от остальной части лестничной клетки глухими несгораемыми ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

Встроенные убежища, используемые в мирное время под складские помещения, должны иметь не менее одного входа с территории предприятия.

2.20. В убежищах следует предусматривать устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Для убежищ вместимостью до 600 человек включительно устраиваются однокамерный, а в убежищах большей вместимости - двухкамерный тамбур - шлюз.

Для убежищ вместимостью более 600 чел. вместо двухкамерного тамбура-шлюза допускается устройство при двух входах однокамерных тамбуров-шлюзов.

Площадь каждой камеры тамбура-шлюза при ширине дверного проема 0,8 м следует принимать 8 м2, а при ширине 1,2 - 10 м2.

В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза следует предусматривать защитно-герметические двери, соответствующие классу защиты. Защитно-герметические двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации людей из убежища.

В убежищах лечебных учреждений вместимостью до 200 чел. устраивается однокамерный, а при большей вместимости - двухкамерный тамбур-шлюз.

2.21. Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбур-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами.

Двери в тамбурах следует предусматривать: в наружной стене - защитно-герметические, соответствующие классу защиты убежища и типу входа, во внутренней стене - герметическая. Двери должны открываться по ходу эвакуации людей из убежища.

Вход в расширительную камеру из помещений в пределах контура герметизации должен оборудоваться двумя герметическими ставнями, а из помещения ДЭС - одним.

Входные проемы, используемые в мирное время и оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями, должны заполняться дверями с учетом требований СНиП по проектированию зданий и сооружений и противопожарных норм.

2.22. Суммарную ширину лестничных спусков во входе следует принимать в 1,5 раза, а пандусов - в 1,1 раза большей суммарной ширины дверных проемов.

Уклон лестничных маршей следует принимать не более 1:1,5, а пандусов - 1:6.

Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должна быть на 0,6 м больше ширины дверного полотна.

В убежищах лечебных учреждений следует принимать: ширину предтамбура, тамбура-шлюза - 2,5 м, тамбура - 1,8 м; длину тамбура и тамбур-шлюза 4,0 - 4,5 м, предтамбура - 1,8 м.

2.23. Помещения, приспосабливаемые под убежища, должны иметь один аварийный (эвакуационный) выход.

В убежищах вместимостью 600 чел. и более один из выходов следует оборудовать как аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля внутренним размером 1,2´2,0 м. При этом выход из убежища в тоннель должен осуществляться через тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями размерами 0,8´1,8 м.

Тоннель аварийного выхода, совмещенного с входом в убежище, допускается предусматривать для размещения однокамерного тамбур-шлюза.

В отдельно стоящих убежищах допускается один из входов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный выход.

Аварийные выходы следует располагать, как правило, выше уровня грунтовых вод. Превышение отметки уровня грунтовых вод относительно пола аварийного выхода допускается принимать не более 0,3 м, а в аварийном выходе, совмещенном со входом, - не более 1,0 м.

В условиях высокого уровня грунтовых вод допускается аварийный выход проектировать через покрытие в виде защищенной шахты без подходного тоннеля. При совмещении шахтного аварийного выхода со входом следует предусматривать лестничный спуск. Высота оголовка шахты определяется расчетом.

2.24. В убежищах вместимостью до 600 чел. следует предусматривать аварийный выход в виде вертикальной шахты с защитным оголовком. При этом аварийный выход должен соединяться с убежищем тоннелем. Внутренние размеры тоннеля и шахты должны быть 0,9´1,3 м.

При расстоянии от здания до оголовка равном высоте здания и более допускается вместо оголовка устраивать лестничный спуск с поверхности земли.

Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней стороны стены.

2.25. Аварийные шахтные выходы должны оборудоваться защищенными оголовками, высоту которых следует принимать 1,2 м или 0,5 м в зависимости от удаления оголовка от здания.

Удаление оголовков в зависимости от высоты и типа зданий принимается согласно табл. 5.

Таблица 5

|

Здания |

Расстояние от здания до оголовка, м при его высоте hог |

||

|

0,5 м |

1,2 м |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Производственные одноэтажные |

0,5Н |

0 |

|

2 |

Производственные многоэтажные |

Н |

0,5Н |

|

3 |

Административно-бытовые корпуса, жилые здания |

Н |

0,5Н + 3 |

|

Примечание. В табл. 5 дана высота здания, Н, м. |

|||

При удалении оголовков на расстояния менее указанных в табл. 5 их высоту следует принимать по интерполяции между величинами 0,5 м и 1,2 м или 1,2 м и высотой оголовка в пределах контура разрушенного здания, равной hог.з. = 0,15Н м для производственных многоэтажных и hог.з. = 0,18Н м для административно-бытовых и жилых многоэтажных зданий.

В стенах оголовка высотой 1,2 м следует предусматривать проемы размером 0,6´0,8 м, оборудуемые жалюзийными решетками, открываемыми внутрь. При высоте оголовка менее 1,2 м в покрытии следует предусматривать металлическую решетку, открываемую вниз, размерами 0,6´0,6 м.

В условиях стесненной городской застройки при соответствующем технико-экономическом обосновании, допускается во входах, совмещенных с аварийными выходами, предусматривать оголовки с устройством в них лестничных маршей (спусков) и защитно-герметических дверей размером 0,8´1,8 м. В этом случае устройство тамбура не предусматривается. Герметическая дверь устанавливается при выходе из убежища в тоннель.

2.26. Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод.

Павильоны, защищающие входы от атмосферных осадков, должны выполняться из легких несгораемых материалов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.27. Конструкции помещений, приспосабливаемых под убежища, должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ударной волны, ионизирующих излучений, светового излучения и теплового воздействия при пожарах.

Помещения, приспосабливаемые под убежища, должны быть герметичными.

2.28. Для убежищ следует принимать железобетонные перекрытия по балочной схеме с опиранием балок (ригелей) на колонны, а также безбалочные перекрытия. Применение несущих внутренних продольных и поперечных стен допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании.

2.29. Участки не обсыпанных грунтом железобетонных стен, выступающих над поверхностью земли или примыкающих к незащищенным подвалам, а также стены в местах примыкания входов и необсыпные покрытия при толщине их 50 см и менее должны иметь термоизоляционный слой согласно табл. 6.

Таблица 6

|

Термоизоляционный материал |

Термоизоляционный слой в см, при толщине железобетонных стен и перекрытий в см |

|||||

|

50 |

40 |

30 |

20 |

10 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

Шлак котельный или доменный |

7 |

10 |

15 |

20 |

30 |

|

2 |

Керамзит, кирпичная кладка |

8 |

11 |

17 |

22 |

32 |

|

3 |

Шлакобетон, керамзитобетон, песок сухой |

9 |

12 |

20 |

25 |

35 |

|

4 |

Бетон тяжелый |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

|

5 |

Грунт растительный |

15 |

25 |

35 |

45 |

55 |

2.30. Конструктивную схему встроенных убежищ следует выбирать с учетом конструкций здания (сооружения), в которое встраивается убежище, и на основе технико-экономической оценки объемно-планировочных решений по использованию помещений в мирное время.

В убежищах должны приниматься конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную жесткость сооружения в целом, а также отдельных его элементов на всех стадиях возведения и эксплуатации.

Рекомендуется применять каркасную схему.

Бескаркасная схема допускается при соответствующем обосновании.

2.31. Конструктивные решения сопряжений элементов каркаса надземной части зданий с конструкциями встроенных убежищ должны предусматривать, как правило, свободное опирание надземных конструкций зданий; на покрытие встроенного убежища.

Для обеспечения пространственной жесткости каркаса вновь строящейся надземной части здания при воздействии эксплуатационных нагрузок допускается устройство «стыков по жесткой схеме» каркаса надземной части с покрытием убежищ, рассчитанных на разрушение надземных конструкций при особом сочетании нагрузок и сохранении при этом прочности и герметичности покрытия убежищ.

2.32. В 70-х годах прошлого века в стране были разработаны типовые конструкции убежищ ГО, например серия У-01-01/80, в которой предусматривалось применение сборных железобетонных элементов. Сборные конструкции отвечали условиям механизированного изготовления на специализированных предприятиях, а также транспортирования и монтажа.

Особое внимание в серии уделялось прочности и долговечности соединений. Конструкции узлов обеспечивали надежную передачу усилий, прочность соединений, а также связь бетона замоноличивания в стыках с бетоном сборных элементов.

На основе этих конструкций были разработаны многочисленные типовые проекты убежищ двойного применения и различного назначения, паспорта которых публиковались в специальных Каталогах.

В настоящее время строительство ведется на основе монолитного железобетона, основные решения которого подходят и для проектирования конструктивной части убежищ ГО. При этом объемно-планировочные решения рекомендуется принимать по типовым проектам убежищ двойного назначения, опубликованным в Каталогах.

Для убежищ IV класса и ниже допускается применение типовых железобетонных конструкций промышленного и жилищно-гражданского строительства с необходимым усилением.

Наружные стены убежищ, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод на 2 м и менее, допускается проектировать из сборных железобетонных конструкций с устройством надежной оклеечной гидроизоляции.

В случае если отметка пола убежища ниже уровня грунтовых вод более, чем на 2 м, наружные стены убежищ следует проектировать из монолитного железобетона с оклеечной гидроизоляцией, предусматривая индустриальные способы их возведения и непрерывную укладку бетонной смеси при бетонировании.

В зоне возможного затопления несущие конструкции убежищ следует проектировать из монолитного железобетона с оклеечной гидроизоляцией.

Для монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку, а также укрупненные пространственные и плоские арматурные каркасы.

2.33. При проектировании сборно-монолитных конструкций убежищ необходимо обеспечивать с помощью различных расчетных, конструктивных и технологических мероприятий надежную работу сборных элементов при набетонировании монолитной части, а также надежную связь и совместную работу бетона омоноличивания с бетоном сборных конструкций.

2.34. В наиболее напряженных местах изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных элементов необходимо предусматривать учащенную поперечную арматуру с шагом 10 - 15d (диаметров арматуры).

2.35. Покрытия следует проектировать, как правило, сборными, и сборно-монолитными, обеспечивающими надежную связь со стенами, выполненными из сборных железобетонных элементов, путем сварки закладных деталей или выпусков арматуры длиной 30 - 35d, а со стенами из каменных (бетонных) материалов - путем установки анкеров. Узлы сопряжения должны замоноличиваться бетоном.

2.36. Стены следует проектировать из сборных железобетонных панелей, бетонных блоков, монолитного железобетона и других строительных материалов, удовлетворяющих требованиям прочности, а также другим требованиям, предъявляемым к подземным частям зданий и сооружений.

Бетонные блоки следует применять в стенах, работающих на сжатие при малых эксцентриситетах продольных сил, не превышающих значений, указанных в п. 4.20.

При проектировании стен из сборных конструкций необходимо предусматривать заполнение швов между стеновыми панелями и заделку их в паз фундаментной плиты или ленточного фундамента бетоном или раствором. В водонасыщенных грунтах заполнение швов и заделку панелей следует производить водонепроницаемым бетоном (раствором) на безусадочном или расширяющемся и самонапрягающемся цементе, либо на портландцементе с уплотняющими добавками.

Места сопряжения стен (углы примыкания, пересечения), выполненные из каменных материалов и бетонных блоков, следует усиливать арматурой класса А-1 в виде отдельных стержней или сеток.

При проектировании наружных стен встроенных в первые этажи убежищ следует применять монолитный железобетон или комплексные конструкции, состоящие из монолитного железобетона и каменной кладки, расположенной с наружной стороны.

2.37. Колонны и фундаменты необходимо проектировать из сборного или монолитного железобетона. При расположении подошвы фундамента на 0,5 м выше наивысшего уровня грунтовых вод следует применять ленточные (под стены) и столбчатые (под колонны) фундаменты.

При расстоянии между подошвой фундамента и наивысшим уровнем грунтовых вод менее 0,5 м следует проектировать сплошную монолитную железобетонную плиту. Монолитную железобетонную плиту следует проектировать также в сложных гидрогеологических условиях и в районах распространения вечномерзлых грунтов.

Для стен и колонн, возвышающихся в отдельно стоящих и встроенных в первые этажи убежищ, следует применять монолитные железобетонные ленточные фундаменты, расположенные в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Конструкцию полов в защитных сооружениях следует принимать в соответствии с требованиями по их использованию в мирное время.

В районах распространения вечномерзлых грунтов тоннели входов и аварийных выходов должны иметь отдельные от основного сооружения фундаменты.

2.38. В северной строительно-климатической зоне тоннели входов и аварийных выходов убежищ, проектируемых с использованием вечномерзлых грунтов в качестве основания по принципу II и в соответствии с требованиями СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах, следует отделять от помещений убежищ деформационными швами, конструкция которых должна исключать возможность попадания грунтовых вод во входы убежищ.

2.39. Сопряжение несущих стен и колонн с покрытиями и фундаментами должны обеспечивать пространственную жесткость убежища при монтажных и расчетных нагрузках.

2.40. Перегородки следует проектировать армокирпичными, из сборного железобетона, из бетона на пористых заполнителях и других огнестойких материалов. Конструкции перегородок и их крепления к стенам, колоннам и покрытиям должны проектироваться с учетом воздействия инерционных нагрузок и возможных деформаций элементов покрытий и вертикальных осадок стен и колонн при воздействии расчетной нагрузки.

2.41. В бетонной подготовке пола помещений для хранения продовольствия необходимо предусматривать укладку сетки из стальной проволоки диаметром 1,5 - 2,5 мм с размером ячейки не более 12´12 мм. В местах сопряжения бетонной подготовки пола с ограждающими конструкциями помещений сетка заводится на высоту 0,5 м от пола и оштукатуривается цементным раствором.

Входные двери помещений для хранения продовольствия должны быть сплошными без пустот, обитыми кровельной оцинкованной сталью на высоту 0,5 м. На дверях следует предусматривать установку замков.

2.42. Защиту входных проемов следует предусматривать с помощью защитно-герметических и герметических ворот, дверей и ставней, разрабатываемых в соответствии с ГОСТ.

2.43. На вводах коммуникаций, обеспечивающих внешние связи данного помещения, приспосабливаемого под убежища, с другими, а также функционирование систем внутреннего оборудования после воздействия расчетной нагрузки, следует предусматривать компенсационные устройства.

Проектирование компенсационных устройств и дверных проемов следует производить с учетом возможной осадки сооружения, определяемой расчетом.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

2.44. Гидроизоляцию убежищ следует проектировать в соответствии с требованиями инструкции по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. Степень допустимого увлажнения ограждающих конструкций убежищ следует принимать в зависимости от назначения помещений, используемых в мирное время, но не ниже II категории.

Для гидроизоляционных покрытий следует выбирать материалы, обладающие высокой адгезией, значительной сопротивляемостью разрыву, водо- и паронепроницаемостью, наибольшим относительным удлинением, а при наличии агрессивных грунтовых вод - стойкими к их воздействию.

В северной строительно-климатической зоне, независимо от принципа использования вечномерзлых грунтов (I и II) в качестве основания убежищ, заглубленные в грунт конструкции должны иметь гидроизоляцию, стойкую к замораживанию и пригодную к условиям работы при отрицательных температурах.

Во всех случаях гидроизоляция должна совмещаться с антикоррозийной защитой, а также с защитой фундаментов и других подземных частей зданий и сооружений от вспучивания.

2.45. В убежищах, размещаемых в водонасыщенных грунтах и в зонах возможного затопления, гидроизоляцию из рулонных материалов и отдельных листов необходимо рассчитывать, исходя из условия обеспечения водонепроницаемости после воздействия расчетных нагрузок.

При проектировании указанных убежищ необходимо определять зоны возможного появления трещин в ограждающих конструкциях и ширину их раскрытия при неблагоприятных расчетных случаях воздействия. Конструкцию гидроизоляционного покрытия следует определять с учетом возможного деформирования его без разрыва и потери изоляционных свойств.

2.46. Расчетная величина деформации ат, см, при которой материал гидроизоляции деформируется без разрыва, определяется по формуле

где кm - коэффициент, зависящий от соотношения физико-механических свойств гидроизоляционных материалов и мастики, принимаемый по табл. 7.

Таблица 7

|

Отношение показателей физико-механических свойств материалов tRs/RG |

1 |

1...2 |

2 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

Коэффициент кm |

0,67 |

1 |

1,4 |

Еm - модуль деформации гидроизоляционного материала, принимаемый по табл. 8, Па (кгс/см2);

εm - относительное удлинение гидроизоляционного материала, принимаемое по табл. 8;

Rs - расчетное сопротивление гидроизоляционного материала растяжению, Па (кгс/см2), принимаемое по табл. 8;

Таблица 8

|

Гидроизоляционный слой |

Расчетное сопротивление Rs МПа (кгс/см2) над чертой; модуль деформации Еm МПа (кгс/см2) под чертой при времени нарастания нагрузки, мс |

||||||||

|

До 6 |

8 |

10 |

20 |

40 |

60 |

100 |

150 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

1 |

Поливинилхлоридный пластикат при εm = 0,2 |

24 (240) 140 (1400) |

23 (230) 120 (1200) |

22 (220) 114 (1140) |

18 (180) 92 (920) |

15 (150) 72 (720) |

14 (140) 70 (700) |

13 (130) 65 (650) |

12 (120) 60 (600) |

|

2 |

То же при εm = 0,1 |

30 (300) 30 (300) |

28,5 (285) 29,5 (295) |

27,5 (275) 29 (290) |

25,5 (255) 27 (270) |

24 (240) 22 (220) |

23 (230) 21,5 (215) |

22 (220) 21 (210) |

21,5 (215) 20,5 (205) |

|

3 |

Листовой полиэтилен при εm = 0,2 |

15,5 (150) 79 (790) |

14,3 (143) 74 (740) |

13,7 (137) 71 (710) |

12,2 (122) 63 (630) |

11,5 (115) 59,5 (595) |

11,2 (112) 56 (560) |

10,8 (108) 55 (550) |

10,7 (107) 54 (540) |

|

4 |

Изол в 3 слоя при εm = 0,1 |

5,4 (54) 56 (560) |

5 (50) 52 (520) |

4,6 (46) 50 (500) |

4 (40) 43 (430) |

3,6 (36) 34 (340) |

3,2 (32) 32 (320) |

2,9 (29) 30 (300) |

2,4 (24) 28 (280) |

|

5 |

Изол в 4 слоя при εm = 0,08 |

7,2 (72) 88 (880) |

6,7 (67) 82 (820) |

6,2 (62) 78 (780) |

5,4 (54) 68 (680) |

4,6 (46) 55 (550) |

4,2 (42) 51 (510) |

3,9 (39) 49 (490) |

3,6 (36) 45 (450) |

|

6 |

Изол в 5 слоев при εm = 0,08 |

8,9 (89) 112 (1120) |

8,3 (83) 104 (1040) |

7,9 (79) 98 (980) |

7 (70) 83 (830) |

6 (60) 78 (780) |

5,4 (54) 65 (650) |

4,8 (48) 58 (580) |

4,5 (45) 54 (540) |

|

7 |

Бризол в 3 слоя при εm = 0,08 |

6,1 (61) 63 (630) |

5,6 (56) 58 (580) |

5,3 (53) 56 (560) |

4,5 (45) 48 (480) |

3,7 (37) 38 (380) |

3,5 (35) 36 (360) |

3,3 (33) 34 (340) |

3,1 (31) 32 (320) |

|

8 |

Бризол в 4 слоя при εm = 0,08 |

8,1 (81) 99 (990) |

7,5 (75) 92 (920) |

7 (70) 88 (880) |

6,1 (61) 76,5 (765) |

5,2 (52) 62 (620) |

4,7 (47) 57,5 (575) |

4,4 (44) 55 (550) |

4,1 (41) 51 (510) |

|

9 |

Бризол в 5 слоев при εm = 0,08 |

9,9 (99) 126 (1260) |

9,3 (93) 117 (1170) |

8,9 (89) 110 (1100) |

7,9 (79) 93,5 (930) |

6,7 (67) 88 (880) |

6,1 (61) 73 (730) |

6,4 (64) 65 (650) |

5,1 (51) 61 (610) |

|

10 |

Мастика БКС |

1,75 (17,5) |

1,75 (17,5) |

1,75 (17,5) |

1,3 (13) |

0,98 (9,8) |

0,8 (8) |

0,6 (6,2) |

0,5 (5,2) |

|

Примечание. При промежуточных значениях времени нарастания нагрузки значения Rs, RG и εm допускается принимать по интерполяции. |

|||||||||

t - толщина гидроизоляционного материала, см;

RG - расчетное сопротивление мастики сдвигу, принимаемое по табл. 8, Па (кгс/см2);

Fd - расчетная нагрузка на гидроизоляцию, Па (кгс/см2);

μ - коэффициент трения песка по гидроизоляционному покрытию, принимаемый по табл. 9.

Таблица 9

|

Материал гидроизоляционного покрытия |

Коэффициент трения песка μ песка по гидроизоляции при его зерновом составе и влажности в % |

||||

|

Среднезернистого |

Крупнозернистого |

||||

|

G = 0 |

G ≤ 0,5 |

G = 0 |

G ≤ 0,5 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1 |

Поливинилхлоридный пластикат |

0,5 |

0,4 |

0,55 |

0,43 |

|

2 |

Листовой полиэтилен |

0,42 |

0,36 |

0,45 |

0,38 |

|

3 |

Изол и бризол |

0,52 |

0,4 |

0,6 |

0,45 |

|

Примечание. Для глинистых и суглинистых грунтов коэффициент μ допускается принимать как для среднезернистых песков при влажности ω ≤ 0,5. |

|||||

Максимальная ширина раскрытия трещин в местах сопряжения железобетонных конструкций не должна превышать 0,5 см.

В тех случаях, когда значения ат будут меньше максимальной ширины трещины в конструкции сооружения, необходимо предусматривать применение гидроизоляционных материалов с более высокими прочностными характеристиками, увеличивать число слоев гидроизоляционного покрытия или предусматривать местные усиления гидроизоляции в зоне образования трещин.

Пример расчета гидроизоляции приведен в приложении 4.

2.47. Расчет гидроизоляции на отрыв по вертикальным поверхностям при осадке сооружения под действием нагрузки производится по формуле

где RG; Fα и μ - то же, что и в формуле (1).

2.48. Вводы инженерных коммуникаций должны быть доступны для их осмотра и ремонта с внутренней стороны убежищ. Допускается объединение их, при этом группировку вводов следует производить с учетом требований соответствующих глав СНиП. На вводах водоснабжения и теплоснабжения, а также выпусках канализации следует предусматривать внутри убежища установку запорной арматуры.

Закладные части для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода и теплоснабжения и для выпусков канализации следует устраивать в виде стальных патрубков с наваренными в средней их части фланцами. Установку закладных частей в ограждающие конструкции следует предусматривать, как правило, до бетонирования.

2.49. Закладные части для крепления защитно-герметических и герметических дверей (ставней) и ввода инженерных коммуникаций следует проектировать с учетом нагрузок от воздействия ударной волны. По периметру закладных частей дверей следует предусматривать установку штуцеров с шагом 0,5 м для нагнетания через них раствора на расширяющемся цементе.

В закладных (трубчатых) частях после прокладки кабелей электроснабжения и связи должна предусматриваться заливка свободного пространства кабельной мастикой. В других вводах свободное пространство внутри закладных частей следует заполнять уплотнительными прокладками.

2.50. Эксплуатационный подпор воздуха при режиме фильтровентиляции должен предусматриваться не менее 50 Па (5 кгс/м2). При режиме чистой вентиляции подпор воздуха в убежище следует обеспечивать за счет превышения притока над вытяжкой, величина подпора воздуха при этом не нормируется.

Для многоэтажных убежищ величина эксплуатационного подпора при фильтровентиляции определяется по формуле:

Р = 50 + (а + h)(ρн + ρс), (3)

где: а - расстояние от оси воздухозаборного отверстия оголовка до пола нижнего этажа убежища, м;

h - высота верхнего этажа убежища, м;

ρн, ρс - объемный вес наружного воздуха и воздуха в сооружении при зимних расчетных температурах.

В проекте на плане сооружения указываются все линии герметизации убежища и средства, обеспечивающие герметизацию во входах и местах прохода коммуникаций.

Б. ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ (ПРУ)

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.51. В составе противорадиационных укрытий следует предусматривать помещения для размещения укрываемых, медпункт, буфет (основные), санитарного узла, вентиляционной и для хранения загрязненной верхней одежды (вспомогательные).

В неканализованных укрытиях вместимостью до 20 чел. допускается предусматривать помещение для выносной тары площадью не более 1 м2.

Противорадиационные укрытия для учреждений здравоохранения должны иметь следующие основные помещения: для размещения больных и выздоравливающих, медицинского и обслуживающего персонала, процедурную (перевязочную), буфетную и посты медсестер.

Размещение больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать в раздельных помещениях, за исключением постов дежурного персонала. В противорадиационных укрытиях больниц хирургического профиля следует дополнительно предусматривать операционно-перевязочную и предоперационно-стерилизационную палаты. Для тяжелобольных следует предусматривать санитарную комнату.

Противорадиационные укрытия для инфекционных больных следует проектировать по индивидуальному заданию, предусматривая раздельное размещение больных по видам инфекции и выделяя при необходимости помещения для отдельных боксов.

2.52. Норму площади пола помещений в ПРУ на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар.

Нормы площади помещений противорадиационных укрытий для учреждений здравоохранения следует принимать согласно табл. 10.

Таблица 10

|

Помещения |

Площадь помещений, м2, при количестве коек (мест) |

Дополнительные указания |

|||

|

200 - 400 |

401 - 600 |

601 - 1000 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1 |

А. Больницы, клиники, госпитали и медсанчасти 1. Для размещения больных (на одного укрываемого): |

|

|

|

|

|

тяжелобольных при высоте помещений 3 м и более; |

1,9 |

1,9 |

1,9 |

- |

|

|

тяжелобольных при высоте помещений 2,5 м |

2,2 |

2,2 |

2,2 |

- |

|

|

выздоравливающих |

1 |

1 |

1 |

- |

|

|

2 |

Операционно-перевязочная |

25 |

30 |

40 |

Только в больницах хирургического профиля |

|

3 |

Предоперационно-стерилизационная |

12 |

12 |

24 |

|

|

4 |

Процедурная перевязочная |

20 |

30 |

40 |

- |

|

5 |

Буфетная с помещением для подогрева пищи |

20 |

30 |

40 |

- |

|

6 |

Посты медицинских сестер |

2 |

2 |

2 |

Количество постов определяется в задании на проектирование |

|

7 |

Для размещения медицинского и обслуживающего персонала (на одного укрываемого) |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

|

8 |

Санитарная комната (для мытья суден, пеленок и хранения отбросов) |

10 |

14 |

20 |

Только для тяжелобольных |

|

9 |

Отдельные помещения боксов с тамбуром и санузлом |

11 |

11 |

11 |

Только в инфекционных больницах. Количество боксов определяется заданием на проектирование |

|

10 |

Б. Родильные дома и детские больницы Для размещения больных, беременных, рожениц и родильниц |

Согласно п. 1 раздела А |

|

|

|

|

11 |

Операционно-перевязочная |

36 |

- |

- |

- |

|

12 |

Предродовая палата |

20 |

- |

- |

Только в родильных домах |

|

13 |

Родовая палата |

20 |

- |

- |

|

|

14 |

Детская комната (на каждого ребенка) |

0,6 |

- |

- |

|

|

15 |

Буфетная, посты медицинских сестер, помещения для медицинского и обслуживающего персонала, санитарная комната |

Согласно п.п. 5, 6, 7 и 8 разд. А |

|||

|

16 |

Бельевая для хранения двухсуточного запаса белья |

6 |

- |

- |

Только в родильных домах |

|

17 |

В. Лечебно-оздоровительные учреждения Для отдыхающих (на одного укрываемого): |

|

|

|

|

|

взрослого |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

||

|

ребенка |

1 |

1 |

1 |

||

|

18 |

Процедурная перевязочная: |

|

|

|

|

|

для взрослых |

20 |

25 |

30 |

|

|

|

для детей |

16 |

20 |

25 |

|

|

|

19 |

Буфетная и посты медицинских сестер |

Согласно п.п. 5 и 6 раздела А |

|||

|

20 |

Г. Учреждения, не имеющие коечного фонда Для рабочих и служащих (на одного укрываемого) |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

2.53. При проектировании противорадиационных укрытий, размещаемых в общеобразовательных школах и детских садах-яслей, следует принимать нормы площади, кроме постов для медсестер, по пп. 17 - 19 табл. 10, при этом учеников-подростков 12 лет и старше следует относить к категории взрослых, остальных к категории детей.

2.54. Высоту помещений противорадиационных укрытий во вновь проектируемых зданиях следует принимать в соответствии с главой СНиП по проектированию помещений, используемых в мирное время, но не менее 1,9 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытий (покрытий).

Для укрытий, оборудуемых в существующих зданиях и сооружениях следует принимать:

трехъярусное расположение нар при высоте помещений 2,9 м и более;

двухъярусное расположение нар при высоте помещений от 2,15 до 2,9 м.

При размещении противорадиационных укрытий в подвалах, подпольях, погребах и других заглубленных помещениях при их высоте 1,7 - 1,9 м следует предусматривать одноярусное расположение нар, при этом норму площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 м2.

Основные помещения укрытий оборудуются местами для лежания и сидения.

Места для лежания должны составлять не менее 15 % при одноярусном, 20 % при двухъярусном и 30 % при трехъярусном расположении нар общего количества мест в укрытии. Места для лежания следует принимать размером 0,55´1,8 м.

Посты медицинских сестер следует предусматривать из расчета один пост на 100 больных средней тяжести.

2.55. Требования с санитарным узлам принимаются в соответствии с п. 2.10. настоящих СНиП. Количество напольных чаш (унитазов), писсуаров и умывальников для противорадиационных укрытий на предприятиях и в жилых районах следует принимать в соответствии со второй графой табл. 4 настоящих норм.

Для противорадиационных укрытий учреждений здравоохранения, имеющих больных средней и легкой степени тяжести, медицинский и обслуживающий персонал, нормы, указанные в п.п. 1 и 2 второй графы табл. 4 настоящих норм, следует принимать, уменьшая в 1,5 раза, а указанные в пп. 3 и 4 той же таблицы - принимать по третьей графе.

В противорадиационных укрытиях допускается проектировать санитарный узел из расчета обеспечения 50 % укрываемых. Для остальных укрываемых пользование санитарными приборами следует предусматривать в соседних с укрытием помещениях.

2.56. В противорадиационных укрытиях, имеющих вентиляцию с механическим побуждением, следует предусматривать вентиляционные помещения, размеры которых определяются габаритами оборудования и площадью, необходимой для его обслуживания.

При ручном приводе вентилятора противопыльные фильтры должны быть отделены от вентиляционных помещений и помещений для укрываемых защитным экраном или стеной, исключающей возможность прямого облучения обслуживающего персонала. Толщина защитных экранов и стен принимается по табл. 3.

2.57. Помещения для хранения загрязненной уличной одежды следует предусматривать при одном из выходов и отделять от помещений для укрываемых несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости 1 ч. Общая площадь их определяется из расчета не более 0,07 м2 на одного укрываемого.

В укрытиях вместимостью до 50 чел. вместо помещения для загрязненной одежды допускается предусматривать устройство при входах вешалок, размещаемых за занавесями.

2.58. Количество входов в противорадиационное укрытие следует предусматривать в зависимости от вместимости согласно прил. 1., но не менее двух входов шириной 0,8 м.

При вместимости укрытия до 50 чел. допускается устройство одного входа, при этом вторым эвакуационным выходом должен быть люк размером 0,6´0,9 м с вертикальной лестницей или окно размером 0,75´1,5 м со специальным приспособлением для выхода.

Общую ширину входов для мирного времени в помещениях, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, следует принимать из расчета не менее 0,6 м на 100 чел., работающих в помещениях, но ширина каждого из выходов должна быть не менее 0,8 м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.59. Наружные ограждающие конструкции противорадиационных укрытий должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и от воздействия ударной волны согласно прил. 1.

Степень защиты укрываемых от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности следует определять расчетом в соответствии с указанным в задании на проектирование коэффициентом защиты противорадиационного укрытия.

2.60. Проемы в наружных ограждающих конструкциях, не используемые для входа или выхода из укрытия, должны заделываться во время перевода помещений на режим укрытия с учетом соблюдения условия

β = Аn/Vз ≥ 0,006 по прил. 1.

Вес 1 м2 заделки должен соответствовать аналогичному весу ограждающих конструкций или быть не менее величин, определяемых расчетом по ослаблению излучения с учетом заданного коэффициента защиты укрытия.

2.61. Окна надземных помещений, расположенных за пределами зоны воздействия ударной волны и приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, следует заделывать на высоту не менее 1,7 м от отметки пола. В верхней части окна (проема) допускается оставлять отверстие высотой 0,3 м, которое должно располагаться выше мест для лежания не менее чем на 0,2 м.

2.62. Для предотвращения заражения радиоактивными осадками основных помещений укрытий необходимо на незаложенных частях окон предусматривать устройство занавесей. В противорадиационных укрытиях следует предусматривать устройство в окнах помещений, смежных с укрытием и расположенных над ним, приспособлений для навешивания занавесей или для установки легких навесных ставней (щитов), исключающих попадание радиоактивных осадков в указанные помещения.

2.63. Повышение защитных свойств противорадиационных укрытий, размещаемых в подвалах, подпольях, надземных жилых, общественных и других зданиях или сооружениях, следует предусматривать путем:

устройства пристенных экранов из камня или кирпича. Укладки мешков с грунтом и т.п. у наружных стен надземных помещений на высоту 1,7 м от отметки пола;

обвалование выступающих частей стен подвалов (подполий) на полную высоту;

укладки дополнительного слоя грунта на перекрытии и установки в связи с этим поддерживающих прогонов (балок) и стоек;

заделка липших проемов в ограждающих конструкциях и устройство стенок-экранов во входах (въездах).

Все перечисленные мероприятия должны проводиться в период перевода помещений на режим укрытия.

Устройство вентиляционного помещения и установка в нем оборудования производится заблаговременно.

2.64. Во входах в противорадиационные укрытия должны устанавливаться обычные двери. При этом в зоне возможных слабых разрушений необходимо предусматривать приспособления для удержания дверного полотна в открытом положении в момент воздействия ударной волны.

2.65. Для защиты входов в укрытиях, расположенных на первом этаже здания или в заглубленных сооружениях с въездом для автотранспорта, следует предусматривать стенки-экраны. Вес 1 м2 экрана должен быть не менее веса 1 м2 наружной стены укрытия или определен по расчету на ослабление излучения.

Место установки стенки-экрана определяется условиями эксплуатации, а расстояние от входного проема до экрана должно быть на 0,6 м больше ширины полотна двери (ворот). Размеры стенки-экрана в плане следует назначать из условия ослабления и минимального попадания через входы излучения в помещения для укрываемых.

Высота стенки-экрана должна быть не менее 1,7 м от отметки пола. Допускается устройство стенки-экрана из местных материалов.

2.66. Защиту укрываемых от ионизирующих излучений, проникающих через входы, допускается также осуществлять путем устройства во входах поворотов на 90°, при этом толщина стены, расположенной против входа, определяется расчетом.

3. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

Нагрузки и их сочетания

3.1. Ограждающие и несущие конструкции убежищ следует рассчитывать на особое сочетание нагрузок, состоящее из постоянных, временных и длительных нагрузок и статической нагрузки, эквивалентной действию динамической нагрузки от воздействия ударной волны (эквивалентная статическая нагрузка).

Конструкции должны быть, кроме того, проверены расчетом на основное сочетание нагрузок и воздействий при эксплуатации помещений убежищ в мирное время, а также на возникающие усилия и сохранность герметичности убежищ при возможной осадке отдельных нагруженных опор (колонн) убежищ от эксплуатационной нагрузки надземной части здания или сооружения.

Конструкция междуэтажного перекрытия должна рассчитываться на вертикальную нагрузку от инерционных сил, возникающих в процессе движения сооружения. Направление нагрузки следует принимать симметричным, т.е. нагрузка может действовать снизу вверх и сверху вниз.

Методика расчета приведена в прил. 5.

3.2. Постоянная и временная длительные нагрузки должны определяться согласно требованиям глав СНиП по нагрузкам и воздействиям и соответствующим нормам проектирования строительных конструкций. Постоянную нагрузку на убежища от конструкций вышележащих этажей зданий или сооружений при расчете на особое сочетание нагрузок следует определять согласно прил. 1.

3.3. При расчете на особое сочетание нагрузок коэффициенты сочетания нагрузок и перегрузки к эквивалентным статическим, постоянным и временным длительным нагрузкам следует принимать равным 1. Защитные сооружения рассчитываются на однократное воздействие нагрузки.

При проектировании встроенных убежищ, возводимых в сейсмических районах, производится расчет на сейсмическое воздействие. Для отдельно стоящих убежищ расчет на сейсмическое воздействие не производится.

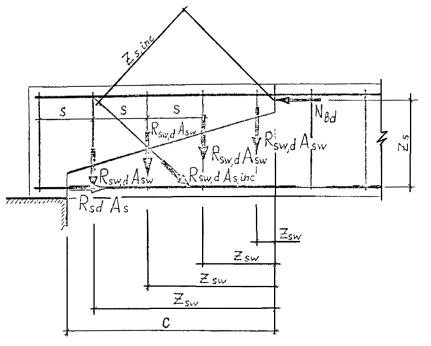

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

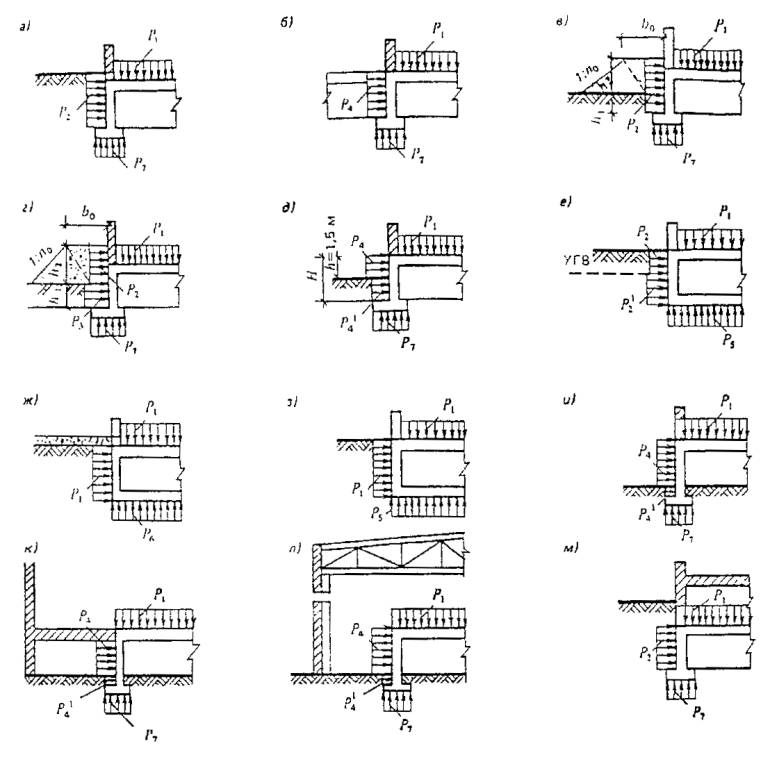

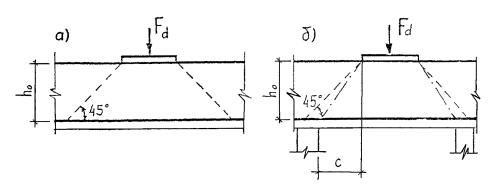

3.4. Динамическая нагрузка на элементы конструкций определяется условиями воздействия ударной волны на убежища в зависимости от заглубления их в грунт и гидрогеологических условий (см. рис. 1).

Принимается одновременное загружение всех конструкций. При этом динамическая нагрузка Рn, МПа (кгс/см2), принимается равномерно распределенной по площади и приложенной нормально к поверхности конструкции.

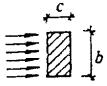

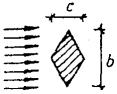

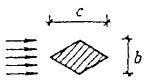

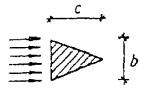

3.5. Динамическую вертикальную нагрузку Р1 на покрытия встроенных убежищ (рис. 1а, б, д - л), при расположении над ними помещений с площадью проемов в ограждающих конструкциях 10 % и более или с легко разрушаемыми конструкциями1, отдельно стоящих убежищ и тоннелей аварийных выходов, а также горизонтальную нагрузку на наружные стены убежищ, размещенных в вечномерзлых грунтах (рис. 1ж, 1з), следует принимать равной давлению во фронте ударной волны ΔР согласно прил. 1.

1) Здесь и далее под легко разрушаемыми конструкциями следует понимать наружные ограждающие конструкции, вес 1 м2 которых не превышает 1000Н (100 кгс)

Рис. 1 Схемы приложения динамических нагрузок на конструкции