Все документы,

представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены

исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких

ограничений.

Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте

без каких-либо ограничений.

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

КАЗАХСКОЙ ССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В КАЗАХСТАНЕ

Алма-Ата

1973

УТВЕРЖДЕНО

решением Технического совета

Министерства автомобильных

дорог Казахской ССР, протокол

№ 29 от 17 августа 1973 г.

Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог в Казахстане являются пособием для практической деятельности инженерно-технических работников, занимающихся непосредственно эксплуатацией автомобильных дорог.

В рекомендациях освещен опыт зимнего содержания автомобильных дорог в условиях Казахстана, приводятся районирование территории республики и методика определения объемов снегоотложений, содержатся необходимые указания по борьбе со снегом и льдом на автомобильных дорогах, дается оценка эффективности различных снегозащитных мероприятий.

Введение, разделы 1, 2 и 20 написаны Л.Б. Гончаровым, разделы 16 и 17 - О.Г. Витковским, раздел 23 - Ю.В. Байбаком, разделы 3, 19 и 24 написаны совместно Л.Б. Гончаровым и А.А. Кунгурцевым, разделы 12, 18 и 25 - О.Г. Витковским и А.А. Кунгурцевым, остальные разделы написаны А.А. Кунгурцевым.

Методические рекомендации подготовлены под редакцией и руководством Л.Б. Гончарова.

ВВЕДЕНИЕ

В исключительно короткие сроки в Казахстане была сформирована сеть автомобильных дорог, из общего протяжения которых 44 % имеют твердое покрытие. По оценке ЦСУ СССР в нашей республике самые высокие темпы прироста дорог с твердым покрытием. Однако эффективность использования автомобильных дорог во многом определяется возможностью безопасного и бесперебойного проезда в любое время года, поэтому эксплуатация автомобильных дорог является основной деятельностью Министерства автомобильных дорог Казахской ССР. К сожалению, в зимний период пока не на всех дорогах гарантирован устойчивый проезд с бесперебойным движением и с соответствующими скоростями. Причин этому несколько.

Территория Казахстана расположена в лесостепной, степной, полупустынной и пустынной зонах с резко континентальным климатом. В северной половине Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а в Восточно-Казахстанской, Семипалатинской и Талды-Курганской областях даже 90 см. Скорости ветров в зимний период достигают 24 и даже 34 м/сек. Все это приводит к большим объемам приносимого к дорогам снега. По данным А.А. Кунгурцева (1962 г.) в степной зоне Северного Казахстана к дорогам приносит от 300 до 600 м3/м снега, а на некоторых участках даже до 800 - 1200 м3/м. Эти данные подтверждаются В.М. Михель и А.В. Рудневой (1967 г.), которые указывают для северной половины Казахстана объемы приносимого к дорогам снега даже в пределах от 400 до 1500 м3/м.

Необходимо отметить, что по величине объемов приносимого к дороге снега северная половина Казахстана находится на втором месте после Арктики.

В южной половине Казахстана высота снежного покрова не превышает 20 см. Скорости ветров в зимний период также меньше по сравнению с северной половиной. В связи с этим здесь и объемы приносимого к дорогам снега не превышают 150 м3/м. Число же дней с оттепелями и зимними дождями в южной половине много больше, чем в северной. Если в северной половине число таких дней не превышает 10, то в южной половине оно достигает 35, а в Чимкентской и Мангышлакской областях даже 50 дней. Все это, конечно, требует весьма серьезных и больших по объему работ по уборке выпадающего снега и по защите дорог от переносимого снега, а также по борьбе с обледенениями проезжей части дорог.

Определенное значение имеет и то обстоятельство, что борьба со снегом и льдом на автомобильных дорогах началась в более позднее время по сравнению с началом проведения этих мероприятий на железных дорогах. Уместно напомнить, что хотя на железных дорогах уже давно сложились и освоены методы борьбы со снегом, но и здесь еще и сейчас имеют место случаи, когда из-за снежных заносов происходят перебои в движении поездов.

Определенную роль играет и быстрый рост сети автомобильных дорог.

Необходимо признать, что в отдельных случаях существенную роль играет низкий уровень организации работ по снегоборьбе и недостаточное внимание к этому вопросу со стороны дорожно-эксплуатационных хозяйств.

Наконец, имеет значение и то обстоятельство, что в составе проектов в качестве снегозадерживающих устройств долговременного действия предусматриваются пока одни придорожные снегозащитные лесонасаждения. Но Восточно-Казахстанская, Семипалатинская и Талды-Курганская области имеют много участков, где нельзя сажать деревья и кустарники, и они остаются без долговременной снегозащиты. Во многих других областях имеются засоленные почвы, не пригодные для выращивания деревьев и кустарников. Это требует дифференцированного подхода к проектированию снегозащитных устройств, более тщательного учета природно-климатических и грунтово-геологических условий и применения других видов снегозащитных устройств - заборов и комплексного метода задержания снега на полях и у дорог.

Необходимость применения не только придорожных снегозащитных лесонасаждений, но и комплексного метода задержания снега на полях и у дорог, а также строительство заборов вызывается и ограничениями по отводу земель для этих сооружений.

Все перечисленные обстоятельства приводят к тому, что перерывы в движении на автомобильных дорогах Казахстана из-за снежных заносов имеют место пока каждую зиму и иногда на довольно большие сроки. Эти перерывы в движении приносят государству значительные убытки и поэтому должны быть устранены как можно быстрее.

По ориентировочным подсчетам убытки за зимние периоды по Восточно-Казахстанской области за последние 12 лет составили 130 миллионов рублей. Из них 65 миллионов за зимние периоды 1960 - 1968 годов и 65 миллионов за зимние периоды 1968 - 1972 годов. Причем за последние периоды эти убытки по годам были такими:

1968 - 1969 гг. - 20 миллионов руб.

1969 - 1970 » - 10 » »

1970 - 1971 » - 15 » »

1971 - 1972 » - 20 » »

Рост убытков за последние 4 периода произошел как вследствие наличия более тяжелых зим по метеорологическим условиям, так и в связи с ростом интенсивности движения по дорогам.

В других областях Казахской ССР имеют место такие же явления как в отношении применяемых снегозащитных мероприятий, так и в отношении проезжаемости в зимний период по дорогам, а отсюда и в отношении общегосударственных убытков. Следовательно, вопрос этот является общим для всего Казахстана - зима 1971 - 1972 гг. убедительно это подтвердила.

В связи с большим количеством выпадающего снега, наличием сильных ветров и, в результате этого, большими объемами приносимого к дорогам снега стоимость снегозащитных мероприятий в условиях Казахстана весьма значительна и может достигать нескольких десятков тысяч рублей на один километр. Поэтому здесь уместно привести выдержку из речи тов. Л.И. Брежнева на XV съезде профсоюзов о том, что необходимо «добиваться всесторонней обоснованности и эффективности хозяйственных решений, на каком бы уровне они ни принимались. Осуществлять поставленные задачи экономно, с наименьшими издержками и наибольшей отдачей для общества, решительно бороться с ведомственной узостью и проявлениями местничества».

Добавим, что XXIV съезд КПСС ориентировал на эффективность производства; увеличение производительности труда; экономию финансовых, материальных и трудовых затрат; быстрейший ввод в действие возводимых сооружений.

Настоящая книга является попыткой вооружить инженерно-технических работников ДЭУ и ДЭСУ необходимыми для них знаниями по зимнему содержанию дорог и помочь им в выборе наиболее современных и экономически обоснованных методов борьбы со снегом и льдом на обслуживаемых ими автомобильных дорогах.

1. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Каждая дорога, находящаяся в ведении ДЭУ или ДЭСУ, должна удовлетворять требованиям, предъявляемым СНиП II-Д.5-72 и другими техническими документами. По каждой дороге движение автомобильного транспорта должно быть:

круглогодичным;

бесперебойным;

безопасным;

со скоростями, соответствующими технической категории дороги;

с нагрузками, предусмотренными для данного типа дорожной одежды.

Эти требования должны выполняться и в зимний период.

Установим качественные и количественные значения этих требований.

Требование «круглогодичность» предусматривает движение автомобильного транспорта в любое время года, в том числе и в зимний период. И в любое время этого периода: в снегопад, метель, оттепель.

Требование «бесперебойное» подразумевает движение автомобильного транспорта без всяких перебоев и задержек в любой месяц, день, час и даже минуту, т.е. дорога должна пропускать движение автомобильного транспорта непрерывно.

В отношении требования к нагрузкам на дорожную одежду в зимний период, в связи с замерзанием грунта, создаются весьма благоприятные условия. Поэтому данное требование не вызывает сомнений в его выполнении.

Расчетная скорость движения автомобилей для каждой категории дороги и рельефа местности регламентируется СНиП II-Д.5-72. Однако в процессе эксплуатации дороги в связи с появлением на проезжей части деформаций, наличия грязи, отложений снега и т.д. разрешается допускать снижение этой скорости, но до определенного предела. Пределы такого снижения для разных категорий дорог приведены в таблице № 1.

Таблица 1

|

Допустимый коэффициент снижения скорости в процессе эксплуатации дороги |

|

|

I |

0,80 |

|

II |

0,85 |

|

III |

0,80 |

|

IV |

0,75 |

|

V |

0,70 |

Коэффициент снижения скорости Кс определяют из соотношения

где Vф - фактическая возможная скорость движения легкового автомобиля по данному участку дороги, км/час;

Vр - расчетная скорость движения легкового автомобиля для данного участка дороги, км/час.

Фактическая возможная скорость движения по данному участку дороги в простейшем случае может быть определена по спидометру при движении на легковом автомобиле, который может развивать расчетную скорость.

Расчетная скорость движения для данной категории дороги и условий рельефа определяется СНиП II-Д.5-72.

Однако при этом необходимо учитывать то, что в СНиП приведены расчетные скорости движения, установленные по условиям безопасности движения одиночных легковых автомобилей при нормальных условиях сцепления колес автомобилей с покрытием проезжей части. Такими нормальными условиями сцепления колес с дорогой, не вызывающими опасного движения автомобилей, считается коэффициент сцепления φ не меньше 0,4.

Необходимо помнить еще одно обстоятельство. Как расчетная, так и допустимая в процессе эксплуатации скорости должны быть обеспечены и при встрече двух автомобилей, идущих с такими скоростями. Чтобы при этом сохранить безопасность движения, СНиП II-Д.5-72 предусмотрены определенные ширины проезжей части и обочин. И чем выше расчетная скорость (см. табл. 4 СНиП II-Д.5-72), тем шире устраивается обочина. И эти обочины всегда должны быть свободны от всяких предметов, не допускающих съезд на обочину автомобилей. Если съезд автомобилей на обочину невозможен, то, как известно, обязательно ставится знак «сужение дороги». И этот знак показывает, что по данному участку движение может происходить только со сниженными скоростями. Отсюда вытекает, что в зимний период, для обеспечения требуемых скоростей движения, обочины должны быть или чистыми от снега, или иметь слой снега допустимой толщины (см. ниже). Ясно, что на обочинах никаких снежных валов не должно быть. Если на обочинах будет слой снега больше определенной толщины или на ней будут находиться даже снежные валы, то такой участок уже не может обеспечить требуемую скорость движения автомобиля, и он должен быть огражден предупреждающими знаками «сужение дороги».

Если коэффициент сцепления колеса с поверхностью проезжей части в зимний период окажется меньше 0,4, то такой участок также не может обеспечить требуемую скорость движения автомобиля, и он должен быть огражден предупреждающими знаками «скользкая дорога».

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что если ДЭУ и ДЭСУ будут выполнять все те работы и приемы, которые изложены ниже, то все приведенные выше требования автомобильного транспорта в отношении круглогодичности, бесперебойности и безопасности движения с требуемыми скоростями и нагрузками безусловно будут выполнены.

2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Зимним периодом в условиях Казахской ССР является период с температурами ниже 0°. Продолжительность такого периода на территории Казахстана находится в пределах 60 - 188 дней. Начало периода со среднесуточными температурами воздуха ниже 0° находится в пределах от 14 октября до 20 декабря, конец - в пределах от 6 марта до 19 апреля. Средняя температура января на территории Казахстана в пределах -3,6° -26,9°, абсолютная минимальная -26° -55°.

Число дней со снежным покровом на территории Казахстана находится в пределах 18 - 172.

Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова находится в пределах 4 - 89 см.

Число дней с оттепелями и зимними дождями находится в пределах от 0 до 50.

Основными факторами, определяющими особенности зимнего содержания дорог, являются: температуры, наличие и мощность снежного покрова, а также его плотность и прочность, наличие и степень проявления оттепелей и зимних дождей.

Как указано выше, наличие в зимний период отрицательных температур создает благоприятные условия в отношении выполнения требований к нагрузкам на дорожную одежду, для выполнения же требований в отношении скоростей и безопасности движения наличие отрицательных температур создает необходимость принятия соответствующих и серьезных мер. Вызывается это тем обстоятельством, что отрицательные температуры, если не будут приняты необходимые меры, создают условия, повышающие скользкость проезжей части, а это, в свою очередь, вызывает снижение коэффициента сцепления φ ниже допустимого, т.е. ниже 0,4.

Повышение скользкости проезжей части дороги при отрицательных температурах вызывается наличием на ней корки льда или прикатанного транспортом слоя снега со скользкой, обледеневшей поверхностью.

Появление на проезжей части дороги корки льда или прикатанного, скользкого обледеневшего слоя снега вызывается: мокрым или влажным снегом; оттепелями; зимними дождями; сухим снегом, выпавшим на мокрую поверхность; наличием слоя сухого снега с образовавшейся на нем, в результате движения транспорта, тонкой, обледеневшей коркой; подтаиванием поверхности слоя снега днем и замерзанием ее ночью; осаждением атмосферной влаги (сублимация водяного пара на покрытии или осаждение мелких водяных капель, образующих туман) на охлажденное покрытие.

Все эти виды обледенений поверхности проезжей части вызывают снижение коэффициента сцепления φ до величины 0,25 - 0,15, а иногда даже и до 0,07, т.е. много меньше против допустимого.

Обледенения поверхности проезжей части дорог происходят на всей территории Казахстана и в течение всего периода с отрицательными температурами, т.е. поздней осенью, зимой и ранней весной. И обледенение могут вызвать любые отрицательные температуры от -1° до -50° и ниже.

Наличие на проезжей части дорог снега создает двоякие условия: рыхлый слой снега препятствует движению автомобилей в связи с увеличением сопротивления качению f; плотный слой снега наоборот позволяет создать ровную поверхность, способствующую уменьшению сопротивления качению, особенно на грунтовых дорогах. Но поверхность плотного слоя снега, как уже указано, превращается в обледеневшую корку и сильно снижает коэффициент сцепления. Поэтому на проезжей части дороги, имеющей дорожные одежды, и особенно с покрытиями, позволяющими счищать выпавший снег полностью без нарушения их целостности, такую уборку снега следует делать обязательно.

Необходимо также помнить, что и уборка снега наиболее эффективна и экономична тогда, когда снег имеет наименьшую плотность и прочность.

Приведем количественные значения сопротивления качению и сопротивлений вырезанию и перемещению снега при его уборке.

Плотность снегового покрова (весовая) представляет собой отношение веса снега к его объему и измеряется в граммах на кубический сантиметр (г/см3).

Плотность слоя свежевыпавшего снега, в зависимости от формы выпадающих снежинок, замерена (А. Шепелевский, 1939 г.):

рыхлый свежевыпавший - 0,06 - 0,08

« свежий хлопьями - 0,04 - 0,07

« « средними снежинками - 0,08 - 0,12

« « крупинками - 0,13

« « мелкими крупинками - 0,08 - 0,16

Плотность слоя свежевыпавшего снега, в зависимости от силы ветра при его выпадении, замерена (Г.Д. Рихтер, 1945 г.):

в тихую погоду - 0,04 - 0,07

при легком ветре - 0,04 - 0,18

при среднем ветре - 0,12 - 0,18

при сильном ветре - 0,15 - 0,28

Плотность снегового покрова с течением времени под влиянием собственного веса, давления вновь образующихся слоев: и уплотняющего действия ветра постепенно увеличивается и к концу зимы достигает в среднем 0,30.

Прочность (твердость) снежного покрова представляет собой его несущую способность, измеренную килограммами на квадратный сантиметр (кГ/см2).

С физической точки зрения прочность снегового покрова зависит от его плотности, характера межкристаллического сцепления и температуры.

Зависимость прочности ненарушенного снегового покрова от его плотности при температуре снега ниже -3° показана в таблице 2.

Таблица 2

|

Несущая способность слоя снега, кГ/см2 |

|

|

0,10 |

0,02 |

|

0,15 |

0,03 |

|

0,20 |

0,06 |

|

0,25 |

0,10 |

|

0,30 |

0,15 |

|

0,35 |

0,25 |

|

0,40 |

0,30 |

Прочность снегового покрова, подвергнутого искусственному перемешиванию или уплотнению, во много раз превосходит прочность ненарушенного снегового покрова, имеющего такую же плотность. Наибольшую прочность дает совместное применение перемешивания и уплотнения.

При температуре, близкой к нулю, эту высокую прочность обработанный снеговой покров приобретает сразу же после его обработки, при более низкой температуре повышение прочности обработанного снегового покрова происходит с течением времени.

Увеличение прочности уплотненного гладилками снегового покрова на глубину 15 см при температуре - 10 °С приведено в таблице 3.

Таблица 3

|

Несущая способность слоя снега, кГ/см2 |

|

|

1 |

3,0 |

|

6 |

6,0 |

|

10 |

8,0 |

При одном перемешивании снега, без последующего уплотнения, плотность и прочность отработанного снега также возрастают. Слой снега, имеющий плотность 0,18 и прочность 0,33 кГ/см2, был подвергнут перемешиванию при температуре - 12 °С. После 24 часов плотность перемешанного снега увеличилась до 0,32, а прочность - до 1,32 кГ/см2 (И.В. Крагельский, 1942 г.).

Особенно большое возрастание прочности получается при совместном перемешивании и уплотнении. Слой снега, имеющий плотность 0,19 и прочность 0,42 кГ/см2 был подвергнут перемешиванию боронами и затем уплотнен многополозными санями весом около 1 тонны. Температура воздуха была - 15 °С. Сразу после обработки плотность слоя снега оказалась 0,50 и прочность - 4,5 кГ/см2. Через 18 часов после обработки плотность снега осталась равной 0,50, а прочность увеличилась до 12 кГ/см2.

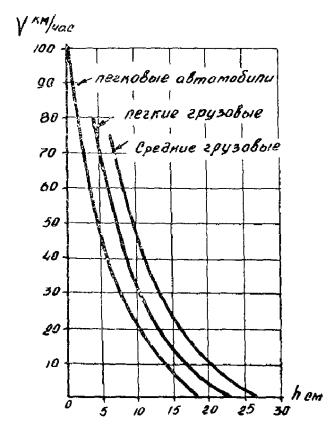

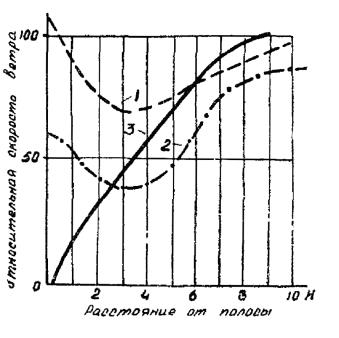

Наличие слоя снега на проезжей части дороги с плотностью, при сухом снеге, до 0,4 вызывает увеличение сопротивления качению и отсюда, как следствие, снижение скоростей движения автомобилей. Количественные значения влияния скоростей в зависимости от толщины слоя снега приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость скорости движения автомобилей от толщины ненарушенного слоя снега

При искусственно уплотненном слое снега до плотности 0,45 не оставляют следа и потому не снижают скорости легковые автомобили, при плотности 0,5 - легкие грузовые и при плотности 0,6 - средние и тяжелые грузовые.

При сыром, мокром снеге, при любой плотности, все автомобили оставляют колею и поэтому все скорость.

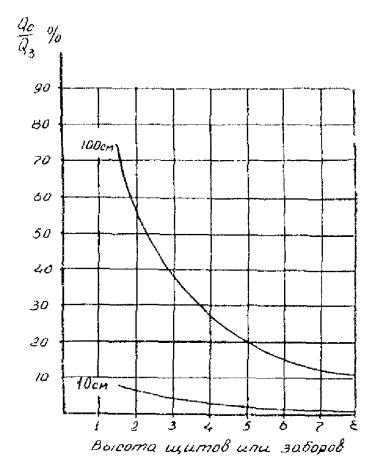

Плотность убираемого слоя снега, как показано на рисунке 2, оказывает большое влияние на сопротивление его вырезанию и перемещению плужными снегоочистителями.

Рис. 2. Зависимость сопротивления вырезанию и перемещению снега плужными снегоочистителями от плотности убираемого слоя снега

Плотность убираемого слоя снега оказывает большое влияние и на производительность роторных снегоочистителей.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ СО СНЕГОМ И ЛЬДОМ НА ДОРОГАХ

3.1. Основные виды мероприятий

Основными видами мероприятий по борьбе со снегом и льдом на дорогах являются:

защита проезжей части и обочин от отложений на них снега, приносимого ветром с окружающей местности;

уборка снега с проезжей части и обочин;

недопущение и ликвидация обледенений проезжей части дороги;

недопущение образования лавин и меры по их ликвидации;

недопущение образования наледей и меры по их ликвидации.

Первые три вида мероприятий необходимы на всей территории Казахстана; четвертый - в горных районах Восточно-Казахстанской, Семипалатинской, Талды-Курганской, Алма-Атинской, Джамбулской и Чимкентской областей; пятый вид мероприятий - борьба с наледями - может оказаться необходимым в той или иной степени почти на всей территории Казахстана, за исключением самых южных областей: Чимкентской, Кзыл-Ординской, Гурьевской и Мангышлакской. Наиболее опасны в отношении образования наледей горные районы.

Из всех указанных выше мероприятий наиболее важными в обеспечении требований в отношении скоростей и бесперебойного и безопасного движения автомобилей являются первые два: защита от приносимого ветром снега и снегоуборка. Хотя борьба с обледенениями также требуется на всей территории Казахстана, однако, следует указать, что основной причиной появления обледенений, особенно в северной половине Казахстана, являются недостаточный надзор за состоянием покрытий и несвоевременная и недостаточная уборка снега с покрытий.

Следует отметить также, что хотя наиболее важными названы два мероприятия: защита от приносимого ветром снега и снегоуборка, однако, первое из них требует значительно больших усилий и больших затрат, чем второе. Вызывается это тем, что при снегопадах на проезжей части и обочинах за весь зимний период может образоваться снежный покров (если его не убирать) толщиною до 1,0 метра. За один же снегопад этот покров может достигнуть толщины максимум 0,3 м. При современных средствах снегоочистки убрать такой слой снега не составляет большого труда. И при правильно организованной службе снегоочистки из-за снегопада не может быть перерыва в движении. Даже не может быть и большого снижения скоростей.

Другое дело - переносимый снег. На один погонный метр дороги за весь зимний период может принести 200, 500 и даже 1000 м3/м. Бороться с таким количеством приносимого снега одними снегоочистителями уже невозможно и приходится применять снегозащитные мероприятия. Стоимость этих мероприятий очень высока и может колебаться, в зависимости от объема снегоприноса, в пределах от 10000 до 100000 рублей на один километр. Поэтому данный вопрос в борьбе со снегом на дорогах играет первостепенную роль.

Такую роль он играет и на железных дорогах, где организация снегоборьбы находится на высоком уровне. Так, Д.М. Мельник в своей работе 1966 г. указывает:

«Ежегодно по сети дорог (имеются в виду железные дороги) на снегоборьбу расходуется до 30 млн. руб., или 13 % стоимости текущего содержания пути. На дорогах каждую зиму для выполнения работ по снегоборьбе затрачивается в среднем 5 - 6 млн. человеко-дней. Тем не менее бывают еще случаи, когда из-за снежных заносов происходят перебои в движении поездов. Очевидно, при таких обстоятельствах уменьшение стоимости и трудоемкости снегоборьбы и такое дальнейшее ее усовершенствование, которое исключило бы вредное влияние снегопадов и метелей на работу транспорта, составляют одну из актуальнейших задач путевого хозяйства и железнодорожного транспорта в целом».

Еще большее значение решение этого вопроса имеет для автомобильных дорог. Из-за значительно большего протяжения их на снегоборьбу по всей территории СССР расходуется уже в среднем до 70 млн. руб. ежегодно. Кроме того из-за значительно более позднего срока начала этой борьбы на автомобильных дорогах, более быстрого роста их протяжения и, пока, более низкого уровня организации работ по снегоборьбе перерывы в движении на автомобильных дорогах из-за снежных заносов имеют место каждую зиму и иногда на довольно большие сроки. Эти перерывы в движении приносят государству большие убытки и поэтому должны быть устранены как можно быстрее.

В настоящее время на подавляющем большинстве автомобильных дорог Казахстана более или менее регулярно проводится лишь борьба со спокойно выпадающим снегом. Но этот вид борьбы может дать положительные результаты, когда применяются и мероприятия по борьбе со снегом, приносимым ветром к дороге с окружающей ее местности. В качестве таких мероприятий на автомобильных дорогах Казахстана применяются придорожные снегозащитные насаждения, переносные щиты и заборы. Однако поскольку в настоящее время эти мероприятия, особенно заборы, применяются пока в недостаточной степени, то на дорогах возникают перерывы в движении автотранспорта и сильное снижение его скоростей. А это вызывает общегосударственные убытки, и не только по автотранспорту, но и по всем предприятиям, пользующимся услугами автотранспорта.

3.2. Борьба со снегом, приносимым ветром к дороге с окружающей ее местности

Изложенное показывает, что наиболее важной задачей по снегоборьбе является борьба со снегом, приносимым ветром к дороге с окружающей ее местности. Следует сразу предупредить, что задача эта для автомобильных дорог Казахстана является весьма трудной.

Основным расчетным показателем для решения этой задачи являются объемы снегоотложений, которые по своей величине в северной половине Казахстана занимают второе место после тундры и в наиболее снегозаносные годы достигают 1000 - 1200 м3/м. По всей территории Казахстана максимальные объемы снегоотложений колеблются в пределах от 75 до 600 м3/м и единичные исключительные от 100 до 1200 м3/м.

Осуществление снегозащитных мероприятий должно начинаться с периода изысканий, когда трасса должна прокладываться по наименее заносимым участкам местности.

Применяемые в процессе проектирования снегозащитные мероприятия по борьбе с переносимым снегом по принципу воздействия на ветроснеговой поток можно разделить на 3 группы: снегоперепускающие, снегозадерживающие, снегоизолирующие.

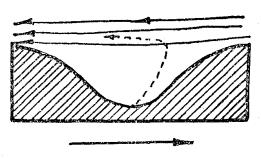

Мероприятия снегоперепускающего действия основаны на беспрепятственном пропуске переносимого ветром снега через основную полосу движения на дороге. Перенос этот может осуществляться или нормальным ветровым потоком или приданием ему повышенных скоростей. На воздействие на переносимый снег нормального ветрового потока рассчитаны рекомендации по устройству и поддержанию поперечного профиля дороги с обтекаемым очертанием: раскрытые мелкие выемки; мелкие выемки, разделанные под насыпь; придание откосам снежной траншеи на проезжей части пологих уклонов.

Следует, однако, отметить, что эти мероприятия только лишь снижают степень заносимости данного участка дороги, а не устраняют ее. Поэтому для условий Казахстана они могут применяться только там, где объемы снегоотложений не превышают 50 - 100 м3/м.

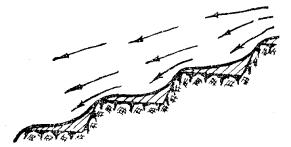

На придании ветровому потоку повышенных скоростей основаны рекомендации по прокладке дорог насыпями и по установке на обочинах дорожного полотна ветронаправляющих устройств.

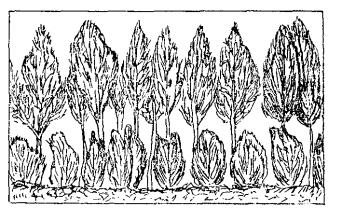

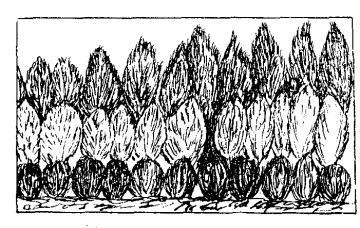

Мероприятия снегозадерживающего действия основаны на недопущении переносимого ветром снега к дорожному полотну и на задержании его на полосе, прилегающей к дороге. На задержание снега на полосе, прилегающей к дороге, рассчитаны рекомендации по установке переносных щитов, устройству заборов, созданию придорожных лесонасаждений, устройству снежных траншей, валов и стенок, созданию комплексной снегозащиты на полях и у дорог. К этой же группе следует отнести и устройство снегонезаносимых выемок.

Мероприятия снегоизолирующего действия основаны на недопущении попадания снега на дорогу как с боков, так и сверху. К этим мероприятиям относятся навесы, галереи и тоннели. Все они применяются, чаще всего, на участках падения лавин.

По сроку службы снегозащитные мероприятия можно разделить на такие 4 группы:

постоянные - прокладка дорог по наименее заносимым участкам местности, назначение снегонезаносимых насыпей, устройство снегонезаносимых выемок;

долговременные - комплексный метод снегозадержания на полях и у дорог, постоянные железобетонные заборы, каменные стенки, земляные валы, придорожные снегозащитные лесонасаждения, ветронаправляющие устройства;

сезонные - переносные решетчатые щиты, выставляемые с осени; посев высокостебельных растений;

оперативные - переносные решетчатые щиты, если они выставляются уже зимой, как вспомогательные к другим видам снегозащиты; создание снежных валов, траншей, стенок.

Осуществление снегозащитных мероприятий следует проводить по этапам.

Для вновь строящихся дорог это должно происходить так:

в период изысканий, как уже указано, необходимо трассу прокладывать по наименее заносимым участкам местности;

в период составления проекта следует предусмотреть все мероприятия постоянного действия, а также сезонного и оперативного действия, наметить и запроектировать постоянно действующие опорные снегомерные пункты. Объемы снегоотложений в этом случае, если нет натурных замеров, можно принимать по данным районирования территории Казахстана по условиям снегоборьбы.

Для проектирования снегозащитных мероприятий долговременного действия нужны данные о снегозаносимых участках и возможных на них объемах снегоотложений. Эти данные должны быть получены только на основании 2-х и 3-летних наблюдений на уже построенной и введенной в эксплуатацию дороге и натурных замеров снегоотложений за тот же срок на всех снегозаносимых участках, для чего на них должны быть заложены временные снегомерные пункты. Только после этого следует составлять проект снегозащитных мероприятий долговременного действия.

Причем проектом эти мероприятия должны быть предусмотрены для всех снегозаносимых участков без исключения и с обязательным экономическим сравнением всех возможных вариантов для каждого такого участка - комплексного метода снегозащиты, железобетонных заборов, каменных стенок, земляных валов, придорожных снегозащитных лесонасаждений. Практика проектирования только одних придорожных снегозащитных лесонасаждений, как это делается пока сейчас, не должна иметь места, так как остаются необеспеченными защитой многие участки, и дорога из-за этих участков становится непроезжей.

Для уже существующих дорог при составлении проекта реконструкции весь процесс по осуществлению снегозащитных мероприятий должен проходить так же, как и для новых дорог, если нет данных обследований снегозаносимости дороги и натурных замеров объемов снегоотложений. Если последние имеются и за достаточное число лет, то при составлении проекта реконструкции дороги должны сразу проектироваться снегозащитные мероприятия долговременного действия. На тот же период, пока долговременные мероприятия будут осуществляться, следует запроектировать сезонные и оперативные мероприятия.

3.3. Очистка дорог от снега

Наибольшая эффективность и производительность при работах по снегоочистке дорог могут быть достигнуты только тогда, когда для каждой дороги, а может быть и для отдельных ее участков, отличающихся по условиям снегоочистки от соседних, будут правильно выбраны типы снегоочистителей, разработаны схемы снегоочистки, назначены пункты стоянки снегоочистителей. Но это требует составления проекта по организации снегоочистки.

Для уже эксплуатируемых дорог такие проекты должны составляться в упрдорах и облушосдорах или в ДЭУ и ДЭСУ. Для дорог вновь проектируемых такие проекты должны входить в состав общего проекта, разрабатываемого проектными организациями для данного участка дороги.

Эксплуатационные подразделения проекты организации снегоочистки должны составлять в двух вариантах: один с учетом новейших, наиболее совершенных типов снегоочистителей и соответствующих им методов снегоочистки, и другой - с учетом имеющихся в настоящее время в подразделении снегоочистителей и соответствующих им методов снегоочистки.

Первый проект необходим для того, чтобы эксплуатационные подразделения смогли учесть все последние достижения науки и техники и стремиться к постепенному осуществлению наиболее совершенных и экономически наиболее эффективных средств снегоочистки. Второй проект является временным и постепенно должен заменяться первым проектом.

Данные, необходимые для составления проектов организации снегоочистки, приводятся ниже.

3.4. Борьба с обледенением дорог

Борьба с обледенением дорог имеет свою специфику и требует применения как разных методов этой борьбы, так и разных материалов. Эксплуатационные подразделения должны, прежде всего, установить, какие виды обледенения имеют место на обслуживаемых ими дорогах, в какие периоды эти обледенения возникают и какие участки дороги наиболее опасны в период обледенений.

На основе этих данных для уже эксплуатируемых дорог в упрдорах и облушосдорах или в ДЭУ и ДЭСУ должны составляться проекты организации работ по предупреждению и ликвидации обледенений. Для дорог вновь проектируемых или реконструируемых такие проекты должны также входить в состав общего проекта, разрабатываемого проектными организациями.

В этих проектах должно быть два раздела: в первом разделе, исходя из причин, вызывающих обледенения, должны быть разработаны мероприятия по предупреждению появления обледенений; во втором разделе должны быть указаны мероприятия по ликвидации обледенений, если появление их не может быть предупреждено.

Данные, необходимые для составления проектов организации работ по предупреждению или ликвидации обледенений, приводятся ниже.

3.5. Борьба с наледями и лавинами

Борьба с наледями и лавинами имеет свою особую специфику, требует длительных и тщательных обследований и поэтому проекты по борьбе с наледями и лавинами должны быть обособленными от основного проекта по строительству или реконструкции дороги и должны выполняться организациями, имеющими опыт в этом вопросе. Причем эти организации - научно-исследовательские или учебные институты - могут давать только принципиальные рекомендации, а разработку рабочего проекта по этим рекомендациям можно поручать проектным институтам.

На обязанности эксплуатационных подразделений лежит выявление мест, подверженных наледям или лавинам, регистрация всех этих явлений, принятие неотложных мер по предупреждению этих явлений и предупреждению о них, а также ликвидация произведенных разрушений и уборка льда и снега для обеспечения проезда.

Приведенный перечень основных видов мероприятий по борьбе со снегом и льдом на дорогах показывает большое разнообразие этих мероприятий, вызываемых большим различием как причин, вызывающих их, так и условий и возможностей устранения этих причин.

Приведенный перечень основных видов мероприятий по борьбе со снегом и льдом на дорогах показывает на обособленность и коренные отличия этих мероприятий от мероприятий, применяемых при положительных температурах и поэтому требующих своих особых, специфических методов и оборудования и, как следствие этого, требующих специальных и серьезных знаний по данному вопросу как от изыскателей, проектировщиков и строителей, так и от работников службы эксплуатации дорог. Все изложенное ниже по данному вопросу рассчитано на использование работниками службы эксплуатации дорог, но может быть полезным и изыскателям, проектировщикам и строителям.

4. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСКОЙ ССР ПО УСЛОВИЯМ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

4.1. Основные показатели степени трудности зимнего содержания дорог

Зимним периодом в условиях Казахской ССР является период с температурами ниже 0°. Продолжительность такого периода для различных областей Казахстана приведена в таблице 4 (таблица составлена по данным СНиП II-А, 6-62).

Таблица 4

|

Области |

Продолжительность периода с температурами ниже 0°, дней |

Число дней со снежным покровом |

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму, см |

Возможное число дней с оттепелью и зимними дождями |

|

|

1. |

Восточно-Казахстанская |

151 - 188 |

135 - 172 |

25 - 89 |

0 - 10 |

|

2. |

Павлодарская |

169 - 182 |

140 - 161 |

20 - 28 |

0 |

|

3. |

Северо-Казахстанская |

170 - 176 |

155 - 161 |

24 - 29 |

0 |

|

4. |

Карагандинская |

168 - 175 |

147 - 151 |

16 - 23 |

0 - 5 |

|

5. |

Целиноградская |

160 - 174 |

150 - 164 |

31 - 44 |

0 - 4 |

|

6. |

Кустанайская |

169 - 173 |

144 - 150 |

24 - 29 |

0 - 4 |

|

7. |

Кокчетавская |

166 - 171 |

148 - 153 |

16 - 31 |

0 |

|

8. |

Тургайская |

158 - 170 |

125 - 147 |

17 - 26 |

0 - 4 |

|

9. |

Семипалатинская |

132 - 167 |

122 - 152 |

26 - 73 |

0 - 10 |

|

10. |

Джезказганская |

147 - 160 |

110 - 141 |

12 - 33 |

0 - 10 |

|

11. |

Актюбинская |

146 - 158 |

107 - 133 |

22 - 25 |

0 - 30 |

|

12. |

Талды-Курганская |

111 - 158 |

78 - 148 |

19 - 80 |

10 - 25 |

|

13 |

Уральская |

149 - 151 |

138 |

25 - 29 |

20 - 30 |

|

14. |

Кзыл-Ординская |

107 - 138 |

48 - 90 |

8 - 14 |

20 - 35 |

|

15. |

Гурьевская |

129 |

73 |

13 |

20 - 35 |

|

16. |

Алма-Атинская |

108 - 128 |

54 - 111 |

14 - 32 |

10 - 35 |

|

17. |

Джамбулская |

97 - 125 |

67 |

5 - 44 |

20 - 35 |

|

18. |

Мангышлакская |

82 |

18 |

4 |

20 - 50 |

|

19. |

Чимкентская |

60 - 113 |

46 - 49 |

7 - 13 |

20 - 50 |

Порядок областей в этой таблице принят по нисходящей - максимальному числу дней с температурой ниже 0°, т.е. по максимально возможной продолжительности зимнего периода.

В этой же таблице помещены данные о числе дней со снежным покровом, о средних из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму в см и о числе дней с оттепелями и зимними дождями.

4.2. Необходимость районирования

Из данных таблицы 4 видно, что приведенные в ней показатели степени трудности зимнего содержания дорог весьма различны как по всей территории Казахской ССР, так и в пределах областей. Такое различие требует не только разных видов работ (например, борьбу с обледенениями на проезжей части дорог или борьбу с переносимым снегом), но и различных усилий, объемов работ при одном и том же виде применяемых мероприятий. Если же учесть и рельеф местности, а также скорости ветров и их продолжительность, то это различие станет еще большим.

Такое весьма значительное изменение показателей степени трудности зимнего содержания дорог вызывает назначение различных высот снегонезаносимых насыпей, видов и размеров снегозадерживающих устройств, видов и количества снегоочистителей и оборудования и материалов для борьбы с обледенениями. Но они могут быть назначены и распределены правильно только тогда, когда известны количественные показатели степени трудности зимнего содержания дорог.

Знание этих показателей необходимо также для планирования и распределения средств и оборудования по зимнему содержанию дорог, для изыскания и проектирования дорог с учетом их снегозаносимости, для установления сроков по определению максимального объема снегоотложений и его расчетной величины, для выбора первоочередных районов и вопросов дальнейших исследований и для проверки имеющихся в настоящее время выводов, обобщений и рекомендаций по зимнему содержанию дорог.

Величины показателей степени трудности зимнего содержания дорог, как показывает таблица 4, меняются в довольно больших пределах. Поэтому, казалось бы, что пределы изменений этих показателей нужно знать с наименьшим интервалом. Но, с другой стороны, эти пределы меняются ежегодно, правда, в некоторых, уже значительно больших интервалах. Кроме того и все мероприятия по зимнему содержанию дорог проектируются на какую-то наиболее часто встречающуюся величину количественного показателя, определяющего условия применения того или иного вида мероприятия. Ведь нельзя же, скажем, высоту снегонезаносимой насыпи, высоту снегозадерживающего забора или ширину снегозащитных насаждений менять ежегодно. Это положение требует знаний величины показателей степени трудности зимнего содержания дорог в каком-то определенном и сравнительно большом интервале. Но а это, в свою очередь, вызывает необходимость знать территорию, на которой возможно наличие величины каждого показателя именно в этих интервалах или до некоторых определенных пределов. Вот это последнее обстоятельство и вызывает необходимость районировать территорию Казахской ССР по определенным величинам количественных показателей степени трудности зимнего содержания дорог, т.е. по условиям этого содержания.

4.3. Показатели и принципы, принятые для районирования

Районирование должно иметь комплексный характер и при этом обеспечивать одновременный учет ряда основных показателей, определяющих условия зимнего содержания дорог.

В комплекс мероприятий по зимнему содержанию дорог входят пять основных их видов:

1. Предотвращение заноса дороги снегом, приносимым ветром с окружающей ее местности.

2. Очистка дорог от снега, образующегося в результате снегопадов.

3. Предотвращение и ликвидация обледенений проезжей части дорог.

4. Предотвращение и ликвидация лавин.

5. Предотвращение и ликвидация наледей.

Районирование территории Казахской ССР произведено с учетом только первых четырех видов мероприятий. Пятый вид мероприятий - предотвращение и ликвидация наледей - при районировании не учитывался.

Для первого вида мероприятий основным расчетным показателем приняты объемы снегоотложений. Вспомогательными показателями приняты: высота снежного покрова, скорость и направление метелевых ветров, продолжительность периода метелей.

Для второго вида мероприятий основным расчетным показателем принято количество твердых осадков, выпадающих как за весь зимний период, так и за один снегопад. Вспомогательными показателями приняты: количество дней в году со снеговым покровом и температура воздуха в зимний период.

Для третьего вида мероприятий основным расчетным показателем принято число дней с оттепелями и зимними дождями.

Вопросы борьбы с лавинами достаточно детально разработаны, а Г.К. Тушинским составлена схема лавинных районов СССР (Г.К. Тушинский - 1956 и 1960 гг.). Эти данные и использованы при нанесении границ лавиноопасных районов.

Поскольку районирование должно иметь комплексный характер, то схема районирования должна состоять из ряда ступеней, последовательно обеспечивающих учет основных, влияющих на условия зимнего содержания дорог, показателей.

Для первой, исходной ступени районирования нами выбран объем снегоотложений со стороны господствующих ветров в зимний период. Этот показатель является достаточно характерным и устойчивым и резко отличным для разных районов территории как СССР, так и Казахской ССР; служит основой для расчетов и выбора снегозащитных мероприятий; определяет главные особенности каждого района с точки зрения снегоборьбы; учитывает все местные условия (рельеф местности, наличие растительности, количество выпадающих осадков, температуры воздуха, скорости ветра, наличие оттепелей и зимних дождей и т.п.). Таким образом, он является результативной величиной от совокупности всех этих факторов и их взаимодействия. Господствующее направление ветров, по которому определены объемы снегоотложений, принято со скоростями более 5 м/сек.

Второй ступенью районирования принято подразделение каждого района на природные зоны - лесостепь, степь, полупустыня, пустыня.

Третьей ступенью районирования принято подразделение некоторых районов на подрайоны. Это подразделение произведено с учетом двух главных показателей - объемов снегоотложений и числа дней с оттепелями и зимними дождями.

Каждая зона, а где имеются подрайоны, то и каждый подрайон, характеризуется, кроме главных, вторичными сопутствующими показателями.

Указанные три ступени районирования и показатели, положенные в основу их выделения, сведены в таблицу 5.

Обозначение районов произведено римскими цифрами, природных зон - первыми буквами природной зоны (ЛС - лесостепь, С - степь, ПП - полупустыня, П - пустыня), подрайонов - арабскими цифрами, причем в каждом районе номер подрайона начинается с первого.

Таблица 5

|

Ступень |

Главные показатели, положенные в основу выделения |

Вторичные, сопутствующие показатели |

|

Первая - районы |

Объемы снегоотложений |

- |

|

Вторая - зоны |

Природные зоны |

- |

|

Третья - подрайоны |

Объемы снегоотложений и число дней с оттепелями и зимними дождями |

Количество твердых осадков, средняя много летняя высота снежного покрова, количество дней в году со снежным покровом, температура воздуха по изотерме января, продолжительность метелей в месяцах и ежегодные скорости ветра в зимний период. |

Порядковые номера районов и подрайонов даны по нисходящей ступени, т.е. первый номер района присвоен району с наиболее трудными условиями зимнего содержания дорог, второй - с менее трудными и т, д.

Нумерация районов принята для всей территории СССР с тем, чтобы было видно, на каком месте по трудности находится та или иная часть территории Казахской ССР. Вся территория СССР разделена на XVII районов (см. табл. 6). Причем к XVI району отнесена та часть территории СССР, где снежные заносы на дорогах бывают в отдельные годы, а к XVII - где снег иногда выпадает, но держится всего несколько дней и тает.

В отдельный X район выделены горные районы, где имеют место лавины, требующие специальных мероприятий по борьбе с ними.

Таблица 6

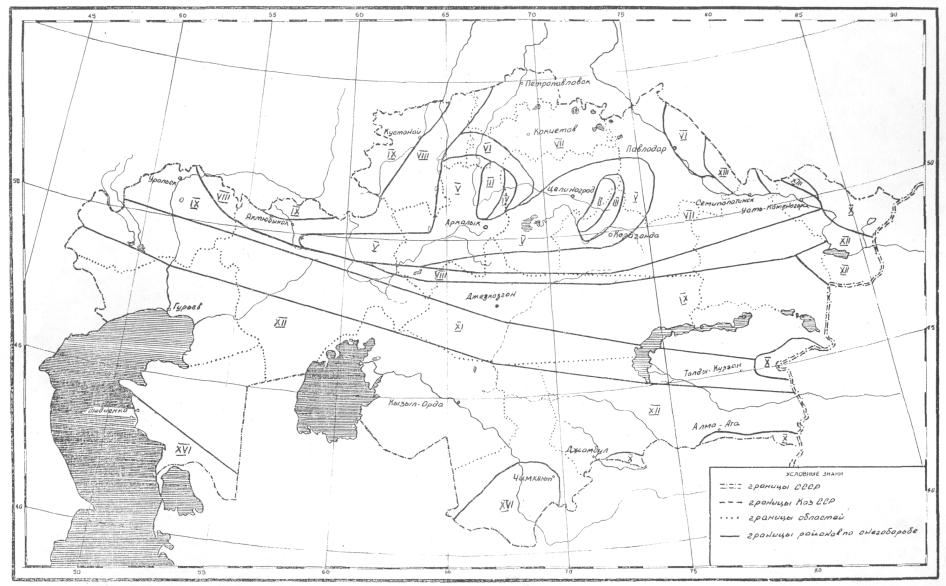

Границы районов, зон и подрайонов приведены на рисунке 3; части территории, входящие в тот или иной район, зону или подрайон, приведены в таблице 7, а количественные значения показателей районирования приведены в таблице 8.

При пользовании этой таблицей необходимо помнить, что объемы снегоотложений даны для участков дорог, расположенных под прямым углом к направлению господствующих ветров.

Рис. 3. Районирование территории Казахской ССР по условиям снегоборьбы.

Таблица 7

|

Примерная территория, входящая в данный район |

Объемы снегоотложений со стороны господствующих ветров при нормальном их направлении к оси дороги, м3/м |

||

|

Максимальные |

Единичные, исключительные |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

II-с |

Юго-восточная часть Целиноградской и северная часть Карагандинской областей |

до 1000 |

до 1200 |

|

III-с |

Северо-восточная часть Тургайской, небольшие части на востоке Целиноградской и на севере Карагандинской областей |

до 800 |

до 1000 |

|

IV-с |

Небольшие части на северо-западе Целиноградской и на востоке Тургайской областей |

до 600 |

до 700 |

|

V-с |

Небольшая полоса Актюбинском, небольшие части Кустанайской и Кокчетавской, северная половина Тургайской, юго-восточная половина Целиноградской, северо-восточная часть Карагандинской областей |

до 500 |

до 600 |

|

V-пп |

Южная часть Тургайской, небольшая часть на северо-западе Джезказганской, юго-западная часть Целиноградской, небольшая часть Карагандинской областей |

до 500 |

до 600 |

|

V-п |

Небольшая часть Тургайской области |

до 500 |

до 600 |

|

VI-с |

Небольшие части на востоке Кустанайской, на юго-западе Кокчетавской, на северо-западе Целиноградской и на северо-востоке Павлодарской областей |

до 400 |

до 500 |

|

VII-лс |

Северо-восточная половина Северо-Казахстанской области. |

до 300 |

до 400 |

|

VII-с-1 |

Центральная часть Карагандинской, небольшая полоса на юге Павлодарской, небольшая часть Семипалатинской и северо-западная часть Восточно-Казахстанской областей |

до 300 |

до 400 |

|

VII-с-2 |

Почти вся Кокчетавская, самая северная часть Целиноградской, большая часть Павлодарской областей |

до 300 |

до 400 |

|

VII-пп |

Небольшие части на юге Тургайской, на северо-востоке Джезказганской, на востоке Карагандинской и в центральной части Семипалатинской областей |

до 300 |

до 400 |

|

VIII-с-1 |

Небольшие части на северо-востоке Уральской, на севере Актюбинской, на севере Джезказганской, на юге Карагандинской и в центре Восточно-Казахстанской областей |

до 250 |

до 300 |

|

VIII-с-2 |

Восточная половина Кустанайской, небольшая часть на северо-западе Северо-Казахстанской областей |

до 250 |

до 300 |

|

VIII-пп |

Небольшие части на юге Тургайской, на севере Джезказганской, на юге Карагандинской и в центре Семипалатинской областей. |

до 250 |

до 300 |

|

IX-с |

Небольшая часть на севере Уральской, небольшая полоса в середине Актюбинской, небольшая часть на севере Джезказганской, небольшая часть в южной половине Семипалатинской областей |

до 200 |

до 250 |

|

IX-пп |

Северо-западная часть Уральской, северная половина Джезказганской, южная половина Семипалатинской областей |

до 200 |

до 250 |

|

IX-п |

Небольшая часть на востоке Актюбинской, середины Джезказганской, севера Алма-Атинской, северная половина Талды-Курганской областей |

до 200 |

до 250 |

|

X-1 |

Горные районы Джамбулской, Алма-Атинской, Талды-Курганской областей |

до 150 |

до 200 |

|

X-2 |

Горные районы Восточно-Казахстанской области |

до 150 |

до 200 |

|

XI-с |

Небольшая часть на востоке Уральской и в середине Актюбинской областей |

до 150 |

до 200 |

|

XI-пп |

Южная половина Уральской, северо-восточная часть Гурьевской, средняя часть Актюбинской, небольшая часть на западе Джезказганской областей |

до 150 |

до 200 |

|

XI-п |

Юго-восточная часть Актюбинской, небольшая часть на северо-западе Кзыл-Ординской, южная половина Джезказганской, небольшая часть на севере Джамбулской, северо-западная часть Алма-Атинской, южная половина Талды-Курганской областей |

до 150 |

до 200 |

|

XII-пп-1 |

Самая южная полоса на юге Уральской, небольшая часть на северо-западе Гурьевской, небольшая часть в южной половине Актюбинской областей |

до 100 |

до 175 |

|

XII-пп-2 |

Южная половина Восточно-Казахстанской области |

до 100 |

до 175 |

|

XII-п |

Южная половина Гурьевской, северная половина Мангышлакской, южная часть Актюбинском, вся Кзыл-Ординская, северная половина Чимкентской, центральная и южная части Джамбулской, центральная и южная части Алма-Атинской областей |

до 100 |

до 175 |

|

XIII-л |

Лесные районы Павлодарской, Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей |

до 75 |

до 125 |

|

XVI |

Самые южные трети Мангышлакской и Чимкентской областей |

заносы бывают в отдельные годы |

|

Таблица 8

|

Возможное число дней с оттепелями и зимними дождями |

Продолжительность периода с температурами ниже 0°, дней |

Число дней со снежным покровом |

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму, см |

Возможная продолжительность метелей в месяцах |

Температуры по изотерме января |

|

|

II-с |

до 4 |

160 - 169 |

151 - 160 |

33 - 40 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

III-с |

до 4 |

158 - 170 |

148 - 160 |

26 - 40 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

IV-с |

до 4 |

160 - 170 |

147 - 160 |

26 - 40 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

V-с |

до 4 |

155 - 170 |

130 - 160 |

25 - 40 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

V-пп |

до 4 |

155 - 160 |

130 - 140 |

25 - 30 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

V-п |

до 4 |

158 |

130 |

20 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

VI-с |

до 4 |

160 - 176 |

140 - 155 |

26 - 30 |

4,0 - 4,5 |

-15° |

|

VII-лс |

не бывает |

170 - 176 |

155 - 161 |

29 |

4,0 - 4,5 |

-17° |

|

VII-с-1 |

до 4 |

158 - 170 |

135 - 145 |

26 - 50 |

3,5 - 4,0 |

-15° |

|

VII-с-2 |

не бывает |

160 - 182 |

150 - 161 |

30 - 44 |

4,0 - 4,5 |

-16° |

|

VII-пп |

до 4 |

158 - 165 |

135 - 140 |

25 - 30 |

3,5 - 4,0 |

-13° |

|

VIII-с-1 |

до 10 |

151 - 165 |

138 - 155 |

29 - 60 |

3,5 - 4,0 |

-13° |

|

VIII-с-2 |

до 4 |

170 - 175 |

147 - 160 |

29 |

4,0 - 4,5 |

-17° |

|

VIII-пп |

до 10 |

157 - 165 |

140 - 150 |

26 |

3,5 - 4,0 |

-13° |

|

IX-с |

до 10 |

150 - 155 |

138 - 145 |

29 |

3,0 - 3,5 |

-12° |

|

IX-пп |

до 10 |

150 - 155 |

138 - 145 |

29 |

3,0 - 3,5 |

-12° |

|

IX-п |

до 10 |

128 - 158 |

111 - 148 |

25 - 35 |

3,0 - 3,5 |

-11° |

|

X-1 |

до 10 |

138 - 168 |

121 - 158 |

50 - 80 |

3,5 - 4,0 |

-15° |

|

X-2 |

не бывает |

165 - 188 |

160 - 172 |

60 - 89 |

4,0 - 4,5 |

-17° |

|

XI-с |

до 20 |

152 |

120 |

24 - 26 |

3,0 - 3,5 |

-11° |

|

XI-пп |

до 20 |

129 - 152 |

73 - 138 |

18 - 26 |

2,5 - 3,0 |

-10° |

|

XI-п |

до 20 |

125 - 150 |

110 - 130 |

16 - 23 |

2,5 - 3,0 |

-10° |

|

XII-пп-1 |

до 30 |

129 - 149 |

73 - 138 |

13 - 25 |

2,0 - 2,5 |

-8° |

|

XII-пп-2 |

до 10 |

151 |

135 |

25 |

3,5 - 4,0 |

-13° |

|

XII-п |

до 35 |

95 - 146 |

70 - 133 |

10 - 22 |

2,0 - 2,5 |

-7° |

|

XIII-л |

не бывает |

165 - 175 |

150 - 160 |

73 - 89 |

3,5 - 4,0 |

-15° |

|

XVI |

до 50 |

60 - 95 |

50 |

4 - 12 |

- |

около -3° |

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СНОСА, ПЕРЕНОСА И ОТЛОЖЕНИЙ СНЕГА

5.1. Классификация явлений выпадения и переноса снега

Существующие классификации явлений выпадения и переноса снега имеют своей основой учет метеорологических факторов и вызываемых ими процессов переноса снега. Однако для практического использования этих классификаций необходимо учитывать также и то влияние, которое оказывает на движение автомобильного транспорта тот или иной вид выпадения или переноса снега.

Автомобильные дороги проектируются, по возможности, насыпями различной высоты или нулевыми профилями. Но во время переноса снега через нулевые места и через насыпи видимость как самой проезжей части, так и встречного транспорта сильно ухудшается. Нами и предлагается классификация, учитывающая этот фактор.

По предлагаемой классификации выпадение и перенос снега следует делить на такие 5 видов:

1. Снегопад - выпадение снега из облаков без ветра.

2. Поземок - перенос ветром ранее выпавшего снега, без выпадения из облаков, но с малой высотой подъема - в пределах до 0,5 метра. В связи с этим затрудняется видимость проезжей части дороги, и водитель автомобиля вынужден снижать скорость машины, но все встречные машины он хорошо видит.

3. Низовая метель - также перенос ранее выпавшего снега без выпадения из облаков, но уже с подъемом до 2-х и более метров. Небо чистое. Снег переносится на высоте большей, чем уровень глаз водителя легкового автомобиля. В связи с этим сильно затрудняется видимость не только проезжей части, но и встречных машин. Скорость движения автомобилей снижается еще больше, и даже возможны аварии.

4. Верховая метель - выпадение снега из облаков при ветре, но без перемещения ранее выпавшего снега. Видимость проезжей части и встречных машин снижается, и скорости автотранспорта также снижаются.

5. Общая или двойная метель - явление низовой и верховой метели одновременно. Видимость проезжей части и встречных машин очень сильно снижается, и движение автомобилей может даже прекратиться.

5.2. Распределение переносимого снега в ветроснеговом потоке

Измерение количества переносимого снега в различных слоях ветроснегового потока для европейской части СССР было сделано в 1928 году Н.Н. Изюмовым на Воденяпинской станции НКПС, который производил систематические измерения переноса снега в вертикальной плоскости в различных слоях на высоте до 2-х метров над поверхностью земли (Н.Н. Изюмов, 1931 г.). Полученное в результате этих измерений распределение переноса снега по слоям в процентах от общего количества для трех различных явлений приведено в таблице 9.

Таблица 9

|

Поземки |

Низовые метели |

Общие метели |

|

|

100 - 200 |

0,3 |

1,8 |

5,0 |

|

50 - 100 |

0,3 |

2,0 |

4,8 |

|

30 - 50 |

0,9 |

1,5 |

4,6 |

|

20 - 30 |

1,2 |

1,7 |

4,0 |

|

10 - 20 |

6,1 |

5,9 |

8,5 |

|

0 - 10 |

91,3 |

87,1 |

73,1 |

|

Минимум |

|

|

|

|

0 - 10 |

85,4 |

80,0 |

62,7 |

|

0 - 20 |

91,7 |

85,9 |

69,5 |

|

Максимум |

|

|

|

|

0 - 10 |

95,0 |

91,4 |

81,6 |

|

0 - 20 |

100,0 |

96,9 |

87,5 |

Из этой таблицы видно, что при всяких условиях переноса подавляющее значение имеет перенос в самом нижнем слое воздуха от 0 до 10 см над поверхностью земли. В этом слое переносится от 73 до 92 % от всей массы снега, переносимого в слое высотою в 2 м.

Указанное в таблице 9 распределение густоты переноса сохраняется при ветрах разной скорости. Помещенные в этой таблице данные наблюдаются при ветрах со средней скоростью от 6 до 16 м/сек, а в один день наблюдений, в течение нескольких часов, скорость ветра держалась даже больше 20 м/сек, но и в тот день распределение переноса снега по слоям осталось почти таким же.

С целью еще большего уточнения переноса снега в самом нижнем слое на Воденяпинской опытной станции были произведены измерения переноса снега на нуле, т.е. на самой поверхности, на 4 и на 12 см от поверхности, но которой переносился снег. Эти измерения показали, что на нуле, т.е. непосредственно по самой поверхности, переносится 64 %, на высоте 4 см - 32 % и на высоте 12 см - 4 % от общего количества снега, переносимого в общей толще этого слоя (0 - 12 см от поверхности).

В более позднее время такие измерения переноса снега по высоте были сделаны и в азиатской части нашего Союза. Результаты этих измерений приведены в таблице 10.

Таблица 10

|

Положение и размер слоя ветроснегового потока, см |

Распределение переносимого снега по слоям в % по данным |

|

|

Бийской снегозаносной станции (Алтайский край) |

Транспортно-энергетического института Зап.-Сиб. филиала АН СССР (Новосибирская обл.) |

|

|

0 - 10 |

82,5 |

77,3 |

|

10 - 20 |

7,6 |

12,55 |

|

20 - 50 |

3,6 |

8,2 |

|

50 - 100 |

3,1 |

1,05 |

|

100 - 200 |

3,2 |

0,90 |

В отношении возможной высоты переноса снега имеются данные А.А. Комарова (1959 г.), который предлагает высоту слоя переноса учитывать до 5 м. Имеются также указания В.Е. Карышева (1969 г.), наблюдения которого на территории Белоруссии показали, что при отсутствии снегопада высота переноса снега над поверхностью снежного покрова достигала 4 - 5 м.

5.3. Минимальные скорости ветра, необходимые для отрыва и переноса снежинок

Поскольку единственным фактором, вызывающим отрыв от общей массы снега и дальнейший перенос снежинок, является ветер, то прежде всего необходимо установить, при какой скорости ветра происходят отрыв и перенос снежинок.

Выше установлено, что перенос снега, при отсутствии выпадения его из облаков, происходит в слое воздуха высотою от поверхности земли или снежного покрова до 5 м. Поскольку этот слой воздуха находится вблизи земной или снежной поверхности, то он испытывает трение об эту поверхность, и поэтому скорости ветра на разной высоте от поверхности будут различными. В таблице 11, по данным Карунина, приведены скорости ветра в различных слоях ветрового потока, измеренные при общих разных скоростях всего потока.

Таблица 11

|

Скорость ветра на высоте 2 м от поверхности снегового покрова |

|||||||

|

1 - 2 |

2 - 3 |

3 - 4 |

4 - 5 |

5 - 6 |

6 - 7 |

7 - 8 |

|

|

2,5 |

0,6 |

1,3 |

1,8 |

2,4 |

3,0 |

3,4 |

3,9 |

|

5,0 |

0,7 |

1,4 |

2,1 |

2,7 |

3,3 |

3,9 |

4,9 |

|

10 |

0,8 |

1,6 |

2,3 |

3,0 |

3,7 |

4,2 |

5,0 |

|

15 |

1,0 |

1,8 |

2,6 |

3,4 |

4,2 |

4,6 |

5,3 |

|

50 |

1,2 |

2,2 |

3,0 |

3,8 |

4,6 |

5,3 |

6,2 |

|

100 |

1,4 |

2,5 |

3,2 |

4,2 |

5,1 |

5,8 |

7,0 |

|

200 |

1,5 |

2,8 |

3,6 |

4,6 |

5,5 |

6,5 |

7,5 |

|

500 |

1,6 |

3,1 |

4,1 |

5,4 |

6,3 |

7,2 |

8,0 |

|

800 |

1,8 |

3,3 |

4,5 |

5,8 |

7,1 |

7,7 |

8,9 |

Эта таблица показывает, что скорости ветра над самой поверхностью снегового покрова примерно в 2 раза меньше, чем на высоте 1 м и примерно в 3 раза меньше, чем на высоте 8 м. Но поскольку отрыв снежинок и максимальный перенос их происходит над самой поверхностью снежного покрова, в слое до 4 см, то необходимо прежде всего установить скорость ветра, при которой происходит отрыв и перенос этой массы снега. Данные об этой скорости, полученные разными исследователями при рыхлом снеговом покрове, приведены в таблице 12.

Таблица 12

|

Год |

Минимальная скорость ветра, необходимая для отрыва и переноса снежинок, м/сек. |

|

|

Н.Е. Долгов |

1910 |

3,4 |

|

Н.А. Рынин |

1913 |

2,5 |

|

И.П. Бородачев и А.А. Кунгурцев |

1936 |

при снегопаде 1,4 - 2,1 |

|

» |

1936 |

при отсутствии снегопада 1,8 - 2,7 |

|

А.К. Дюнин |

1956 |

2,2 - 3,0 |

На величину минимальной скорости ветра для переноса снега оказывает влияние плотность снегового покрова. При плотности 0,2 эта скорость, по данным автора, равна 3,5 - 4,0 м/сек и при плотности 0,3 - 6,7 м/сек.

По данным В.Н. Аккуратова (1956 г.), минимальная скорость ветра для переноса снега при плотности 0,05 равна 1,4 м/сек, при плотности 0,3 - 4,0 м/сек и при плотности 0,52 - 22,0 м/сек.

По данным А.К. Дюнина (1963 г.), на уплотненной и приглаженной поверхности звездчатого снега вырывание отдельных частиц происходит при скорости ветра 8,93 м/сек, смещение отдельных частиц - при скорости ветра 18,70 м/сек и сильный перенос - при скорости ветра 26,40 м/сек. На естественной ветровой доске переноса снега не бывает даже при скорости ветра 37,10 м/сек.

На величину минимальной скорости ветра для переноса снега оказывает влияние наличие травы на площади, с которой сносится снег. Так, поданным В.Ф. Жукова (1944 г.), если над снежным покровом выдаются стебли травы, то эта скорость равна 4,4 м/сек, а если трава полностью погребена под снегом - то 3,6 м/сек.

Из изложенного вытекает, что на перепое снега по поверхности снежного покрова во время снегопада, сопровождающегося ветром, оказывают влияние: температура и влажность воздуха, гладкость поверхности, по которой переносится снег, форма и величина выпадающих снежинок, рельеф местности, наличие выступающей травяной растительности.

На отрыв отдельных снежинок от общей массы снегового покрова и на последующий перенос их при отсутствии снегопада оказывают влияние: плотность снегового покрова, наличие на поверхности снегового покрова обледенелых или уплотненных корок, форма и размеры отдельных частиц снега, шероховатость поверхности снежного покрова и наличие бугорков или волн, наличие травяной растительности, температура и влажность воздуха, продолжительность спокойного лежания снегового покрова.

Изложенное показывает хорошее совпадение аналитических и экспериментальных данных. Согласно этим данным минимальная скорость ветра, необходимая для отрыва и переноса снега, в зависимости от различных условий, колеблется в весьма широких пределах - от 1,4 до 22,0 и более м/сек.

5.4. Интенсивность переноса снега

Интенсивностью переноса снега, именуемой также твердым расходом метели, называется вес снега в граммах, проносящегося в одну секунду через один квадратный метр поперечного сечения ветроснегового потока.

Полной интенсивностью переноса снега (полным расходом снега) называется его весовой перенос в одну секунду через один метр фронта ветроснегового потока.

Интенсивность переноса снега зависит от большого числа различных факторов:

наличия снежного покрова;

его возможной толщины и плотности;

температуры и влажности воздуха;

размеров участка, с которого может быть принесен снег к данному участку дороги;

наличия на этом участке, на пути переноса снега, местных снегозадерживающих препятствий (небольших неровностей поверхности земли, травы, стерни, кустарника, отдельных деревьев или их небольших кущ и т.п.);

скорости и направления ветра;

структуры и синоптической характеристики ветроснегового потока.

Экспериментальные замеры интенсивности переноса снега производят в поле метелемерами и батометрами или в лабораторных условиях в аэродинамических каналах при помощи коробов-отстойников.

Определение интенсивности переноса снега в полевых условиях было произведено рядом исследователей. Результаты значительной части выполненных ими единичных метелемерных измерений представлены на рис. 4. (Рисунок взят из работы А.К. Дюнина, 1963 г.). По оси ординат отложены значения полного расхода снега Q в граммах в течение одной секунды через метр фронтальной линии, перпендикулярной к ветроснеговому потоку. По оси абсцисс даны значения средних скоростей ветра, измеренных на высоте 1 - 2 м.

Рис. 4. Данные единичных метелемерных измерений:

1 - данные Л.М. Дановского; 2 - данные ТЭИ ЗСФАН (метелемер с коротким соплом); 3 - то же, метелемер с длинным соплом; 4 - данные И.К. Зеленого; 5 - данные Д.М. Мельника; 6 - данные Воденяпинской станции МПС СССР; 7 - данные П.И. Кузьмина (Норильск); 8 - данные Н.П. Русина (Антарктида). Кривая I построена по формуле Д.М. Мельника, кривые II, III, IV и V построены по формулам В.М. Котлякова

Кривая I построена по формуле Д.М. Мельника Q = CV3 = 0,092V31,0 г/м сек.

Кривые II, III, IV и V построены А.К. Дюниным по формулам В.М. Котлякова, приведенным в работе А.К. Дюнина (1963 г.) под №№ 326 - 329.

Рис. 4 показывает не только на большой разброс точек, но и на большое различие обобщенных кривых. Так, обобщающая кривая В.М. Котлякова под индексом III дает различие с его же кривой под индексом V при скорости ветра 8 м/сек - в 25 раз, при скорости ветра 10 м/сек - в 10 раз и при скорости 12 м/сек - в 7 раз.

Отдельные точки при скорости ветра в 15 м/сек дают разницу в 5 раз, при скорости ветра 17 м/сек - в 8 раз, при скорости ветра 20 - 21 м/сек - в 14 раз и т.д.

Рис. 4 показывает на безусловную зависимость интенсивности переноса снега от скорости ветра. Судя по расположению точек на рис. 4, максимальная интенсивность переноса ограничивается кривой, расположенной несколько левее кривой III В.М. Котлякова. Однако последний в работе 1961 года приводит данные измерений интенсивности переноса снега на станции Восток-1, которые располагаются значительно левее кривой III. Данные эти изображены на рис. 5, взятом из указанной работы В.М. Котлякова.

Рис. 5. Зависимость интенсивности низовой метели от скорости ветра:

1 - при твердой поверхности снежного покрова; 2 - при поверхности средней твердости; 3 - при рыхлой поверхности снега; 4 - измерения на станции Восток-1

Расположение точек на рис. 4 и 5 показывает, что интенсивность переноса снега имеет ограничение и справа. Таким образом, рис. 4 и 5 указывают на возможные пределы размещения точек как по оси абсцисс, так и по оси ординат. Однако пределы эти весьма широки. По линии абсцисс эти пределы при интенсивности переноса 20 - 30 г/м сек захватывают скорости от 5 до 20 м/сек, при интенсивности переноса 60 г/м сек - от 8 до 19 м/сек, при интенсивности переноса 120 - 130 г/м сек - от 10 до 19 м/сек и т.д. По линии ординат эти пределы при скорости 5 м/сек захватывают интенсивность переноса от 0 до 30 г/м сек, при скорости 8 м/сек - от 0 до 70 г/м сек, при скорости 10 м/сек - от 2 до 130 г/м сек, при скорости 12 м/сек - от 10 до 220 г/м сек, при скорости 17 - 18 м/сек - от 30 до 260 г/м сек и т.д.

Вызывается это большим числом факторов, влияющих на интенсивность переноса снега, и большой изменчивостью каждого из этих факторов. Да иначе и быть не может, поскольку на рис. 4 приведены данные измерений интенсивности переноса снега во всех районах СССР и даже в Антарктике.

Рис. 4 хотя и дает возможность более или менее точно определить максимально возможное значение интенсивности переноса снега, но воспользоваться этими значениями для конкретных выводов, а тем более для практических целей, нельзя. В разных районах СССР как конечные значения всех факторов, влияющих на интенсивность переноса снега, так и пределы, в которых эти значения могут колебаться, будут весьма различны. Толщина снежного покрова может колебаться в пределах от 0 до 1,5 и более метров. Плотность снежного покрова может колебаться в одном и том же районе от 0,05 до 0,3 и выше. Максимальная плотность снежного покрова в разных районах СССР может колебаться в пределах от 0,2 до 0,5. Отрицательные температуры воздуха могут колебаться в пределах от -15° до -55°. Такое же положение и с колебаниями значений всех остальных факторов.

Следовательно, чтобы данные об интенсивности переноса снега были более близки к истинным, эти данные нужно иметь для каждого небольшого конкретного района отдельно. Причем, колебания факторов, влияющих на интенсивность переноса для каждого района, должны быть в достаточно узком диапазоне, т.е. определение интенсивности переноса снега следует определять узкорегионально, а не для обобщенных районов, как, например, европейская часть СССР или Западная Сибирь и тем более не для всей территории СССР.

Подтверждение этому выводу дают лабораторные измерения интенсивности переноса снега.

Определение интенсивности переноса снега в лабораторных условиях, а именно в аэродинамических каналах различного сечения и длины, было выполнено А.К. Дюниным (1959 г.). Результаты этих работ приведены на рис. 6, взятом из данной работы А.К. Дюнина.

Рис. 6. Твердый расход полностью насыщенного ветроснегового потока в экспериментальном канале

А.А. Комаровым (1965 г.) также были проведены замеры интенсивности переноса снега в аэродинамическом лотке. Данные этих замеров приведены на рис. 7, взятом из указанной работы А.А. Комарова.

Рис. 7. Сравнительные данные по переносу снега, полученные метелемером ВО-2 и улавливающим коробом лотка:

1 - количество снега, собираемое улавливающим коробом лотка; 2 - количество снега, собираемое метелемером ВО-2

Оба эти рисунка ясно показывают на весьма значительный разброс точек. Но в условиях проведения этих лабораторных работ были исключены многие факторы, влияющие на интенсивность переноса снега, а именно такие, как толщина и плотность снежного покрова, температура и влажность воздуха, размеры участка, с которого сносился снег, наличие на пути переноса местных препятствий, синоптическая характеристика ветроснегового потока. Действовали лишь факторы скорости ветра, продолжительности продувки и микроструктуры и гранулометрического состава снега. Причем, как указывает А.А. Комаров (1965 г.), «Конструкция короба аэродинамического лотка была такова, что погрешность за счет потерь снега при его переносе не превышала 2 - 3 %».

Даже при таком малом числе факторов, влияющих на интенсивность переноса снега, разброс точек был весьма значителен. Так, согласно рис. 7, при скорости ветра в 10 м/сек интенсивность переноса снега оказалась в пределах от 5 до 40 г/см2 мин, при скорости ветра в 14 м/сек - от 40 до 180 г/см мин, при скорости ветра в 15 м/сек - от 45 до 230 г/см2 мин, при скорости ветра в 20 м/сек - от 160 до 290 г/см2 мин и т.д. Таким образом, колебания интенсивности переноса снега при одинаковых скоростях ветра имели место от 2 до 5 раз.

Следовательно, исключение ряда факторов при лабораторных измерениях повысило точность определения интенсивности переноса снега: по рис. 4 колебания интенсивности переноса снега при одинаковых скоростях ветра имели место от 9 до 70 раз, а по рис. 7 эти колебания уже были в пределах от 2 до 5 раз. Но и эти пределы для конкретных выводов, а тем более для практических целей также еще весьма велики, тем более, что в действительной обстановке они окажутся безусловно выше.

Скорость ветра является основным фактором интенсивности переноса снега. Все исследователи, занимающиеся этим вопросом, единодушны в том, что между интенсивностью переноса снега и скоростью ветра существует безусловная зависимость. Однако следует заметить, что в определении количественного значения этой зависимости единодушия нет.

Исследователи, определившие эту зависимость для условий европейской части СССР (В.В. Кузнецов (1900 г.), А.X. Хргиан (1934 г.), В.Н. Аккуратов (1951 г.)), считали ее пропорциональной квадрату скорости. Исследователи, определившие эту зависимость для условий европейской и азиатской частей СССР (Б.В. Иванов (1951 г.), Д.М. Мельник (1952 г.), А.К. Дюнин (1952 г.), считали пропорциональной кубу скорости. А.А. Комаров (1954 г.), определивший эту зависимость для районов Сибири, считал ее пропорциональной степени в три с половиной. В.М. Котляков (1961 г.) для различных видов метелей и твердости поверхности снежного покрова эту зависимость установил в степенях от 2,2 до 5,1.

По данным В.М. Котлякова (1961 г.), В. Фуксом установлено, что интенсивность переноса снега пропорциональна четвертой степени скорости ветра, а Г. Лильеквистом - пропорциональна пятой степени скорости ветра.

5.5. Снежный баланс различных участков местности

За зимний период на каждую единицу площади выпадает определенное количество твердых осадков Xв. Кроме того, на каждой единице площади появляется добавочное количество осадков Xк, образующихся вследствие конденсации водяного пара на холодной снеговой поверхности. Это добавочное количество осадков представляет собой иней и изморозь, оседающие из приземного слоя воздуха на снеговой покров, а также на ветви деревьев. И, наконец, на данную единицу площади может быть принесен снег с соседних участков Xп.

Однако все эти осадки никогда не остаются полностью на месте. Прежде всего некоторая часть их Xд во время выпадения задерживается на ветвях деревьев. Затем некоторая часть Z испаряется (испарение с поверхности снежного покрова, находящегося в статическом неподвижном состоянии). Испарение это имеет место и при отрицательных температурах и довольно значительное. По данным Е.Д. Сабо (1956 г.), в условиях Сарнинского района Волгоградской области в течение зимы 1951 - 1952 гг. испарилось 49 % от максимальных запасов воды в снеге, а в течение зимы 1952 - 1953 гг. - 50 %. Испарение снега имеет место даже при температурах -20 °С и ниже.

При наличии зимних дождей и сильных оттепелей часть осадков W стекает в виде воды в пониженные места или впитывается в почву. На открытых участках местности под воздействием ветра часть осадков У будет снесена с данной площади и на месте останется только часть осадков Xо.

Отсюда уравнение снежного баланса различных участков местности будет следующим:

Xв + Xк + Xп = Xо + Xд + Z + W + У (1)

Для сплошного леса Xп и У равна нулю, а для открытой местности равно нулю Xд. На открытой местности также могут оказаться равными нулю Xп и Xо, если весь выпавший и принесенный на данную элементарную единицу площади снег будет снесен ветром. Такое явление часто имеет место на небольших возвышениях и даже на ровном месте. Наоборот, в пониженных местах или у небольших местных препятствий (трава, стерня, отдельные кущи кустарника, кочки и т.п.) до полного заполнения впадины или препятствия У может оказаться равным нулю, а Xп и Xо значительно возрастут. При отсутствии зимних дождей и сильных оттепелей W будет равно нулю.

Если количество выпавших, конденсирующихся и принесенных осадков обозначить через X, т.е.

Xв + Xк + Хп = X,

т.е. остающиеся на месте и на деревьях, испаряющиеся, стекающие в виде воды или просачивающиеся в почву и сносимые доли осадков составляют в сумме единицу.

Остающиеся на

месте доли осадков ![]() назовем коэффициентом снегоостатка. Этот

коэффициент характеризует ту долго от общего количества осадков за данный

отрезок зимнего периода, которая осталась на месте. Аналогично предыдущему долю

назовем коэффициентом снегоостатка. Этот

коэффициент характеризует ту долго от общего количества осадков за данный