Все документы,

представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены

исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких

ограничений.

Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте

без каких-либо ограничений.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

ордена трудового красного знамени научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений госстроя ссср

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Москва 1973

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

При проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах необходимо знать их физические, теплофизические и механические характеристики, определяемые в лабораторных и полевых условиях при инженерных изысканиях для строительства.

Перечень характеристик, обязательных для наполнения расчетов оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах, приводится в действующих главах СНиП II-Б.6-66 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Нормы проектирования» и СНиП II-А.13-69 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Однако в настоящее время не существует документа, содержащего унифицированные методики определения физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов.

Настоящее Руководство восполняет указанный пробел и является первым документом такого рода. Оно разработано в развитие действующих глав СНиП с целью унифицировать методики определения указанных выше характеристик. При этом рекомендуемые в Руководстве методики впервые учитывают зависимость физических, теплофизических и механических свойств мерзлых грунтов от их криогенного строения. Мерзлые грунты, как правило, характеризуются резко выраженной анизотропией и неоднородностью распределения свойств, для оценки которых используют обычно осредненные значения характеристик. В связи с этим возникает необходимость расчленения неоднородного мерзлого массива на объемы (слои, горизонты), в пределах которых распределение данного свойства принимается однородным, что в свою очередь потребовало введения некоторых новых понятий.

Был обобщен опыт практики строительства на Севере и учтены предложения и замечания ряда научно-исследовательских, изыскательских, проектных, строительных организаций и высших учебных заведений страны.

Подразделы Руководства составлены следующими авторами; Литвиновым А.М. и Пчелинцевым А.М. - «Основные понятия и номенклатура мерзлых грунтов», «Криогенная текстура»; Литвиновым А.Я. и Нерсесовой З.А. - «Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов мерзлого, грунта», «Льдистость»; Литвиновым А.Я., Нерсесовой З.А. и Кроником Я.A. - «Влажность», «Объемный вес»; Нерсесовой З.А. и Гришиным П.А. - «Засоленность»; Федоровичем Д.И. - «Теплоемкость», «Теплопроводность и температуропроводность», «Рекомендации по изготовлению основных узлов и деталей прибора для определения теплофизических характеристик грунта»; Нерсесовой З.А. и Саркисяном Р. М. - «Температура начала замерзания засоленного грунта»; Зацарной А.Г. - «Подготовка образцов грунта и требования к их лабрраторным испытаниям»; Зацарной А.Г. - «Сжимаемость мерзлого грунта»; Парщиковой И.А., Григорьевой В.Г. и Водолазкиным В. М. - «Сжимаемость оттаивающего грунта»; Цытовичем Н.А., Вяловым С.С, Зацарной А.Г. и Пекарской Н.К. - «Сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению»; Пекарской Н.К. и Григорьевой В.Г. - «Сопротивление мерзлых и оттаивающих грунтов сдвигу»; Садовским А.В. - «Сопротивление мерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности фундамента»; Орловым В.О., Садовским А.В., Саркисяном Р.М. и Дубновым Ю.Д. - «Касательные силы пучения»; Вяловым С.С., Докучаевым В.В., Пекарской Н.К. и Шейнкманом Д.Р. - «Вязкость включений льда».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство включает методики лабораторных и некоторых полевых определений физических, теплофизических и механических свойств мерзлых грунтов и предназначено для инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах.

1.2. В главах СНиП II-Б.6-66 и II-А.13-69 указан комплекс основных расчетных характеристик мерзлых грунтов. Настоящее руководство содержит рекомендации методик определения таких характеристик.

1.3. В разделе «Физические свойства» даны методики определения суммарной влажности, льдистости, незамерзшей воды и объемного веса, засоленности; и разделе «Теплофизические свойства» приведены методики определения теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности, а также температуры начала замерзания засоленных грунтов; в разделе «Механические свойства» рассмотрены вопросы подготовки образцов и требования к их испытаниям, а также методики определения сжимаемости мерзлого и оттаивающего грунта, сопротивления мерзлого грунта нормальному давлению, сопротивления мерзлого и оттаивающего грунта сдвигу, сопротивления сдвигу по боковой поверхности фундамента, касательной силы пучения при промерзании грунта и вязкости льда.

1.4. Состав необходимых характеристик, определяемых в лабораторных и полевых условиях, устанавливается программой или заданием на инженерные изыскания, составляемой п соответствии с требованиями главы СНиП II-А.13-69.

Экспериментальное определение характеристик, приведенных в таблицах главы СНиП II-Б.6-66, также может быть предусмотрено программой или заданием на инженерные изыскания для сложных мерзлотно-грунтовых условий при строительстве уникальных зданий и сооружений. К числу таких свойств, определяемых главой СНиП II-Б.6-66, относятся: содержанке незамерзшей воды (табл. 1), нормативное сопротивление мерзлого грунта сдвигу (табл. 5) и нормальному давлению (табл. 6), теплофизические характеристики (табл. 10) и касательные силы пучения (п. 5.15).

1.5. Документация, прилагаемая к доставляемым в лаборатории образцам и монолитам мерзлых грунтов, должна содержать кроме общепринятых также сведения о криогенной текстуре той части мерзлого массива, из которой произведен их отбор.

1.6. В лабораторных условиях определяют точечные характеристики свойств мерзлого грунта, т. е. характеристики, отражающие свойства ограниченного объема грунта.

Количество, вес и объем отбираемых образцов мерзлого грунта устанавливаются программой работ на производство инженерных изысканий.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И НОМЕНКЛАТУРА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

1.7. Согласно главе СНиП II-Б.6-66 грунты всех видов называют мерзлыми, если они имеют отрицательную или нулевую температуру и содержат в своем составе лед; грунты называются вечномерзлыми, если они находятся в мерзлом состоянии в продолжение многих (от 3 и более) лет.

1.8. Наименование видов мерзлых грунтов принимают по номенклатуре грунтов главы СНиП II-Б.1-62* «Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования» в соответствии с характеристиками этих грунтов после их оттаивания.

В соответствии с главой СНиП II-Б.6-66 к номенклатурному наименованию мерзлого глинистого грунта добавляют прилагательное пылеватый, если он содержит больше 50% частиц размером 0,05-0,005 мм.

В соответствии с главой СНиП II-Б.1-62 нескальные грунты подразделяют, на:

крупнообломочные - несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических или осколочных пород с размерами частиц более 2 мм;

песчаные - сыпучие в сухом состоянии грунты, не обладающие свойством пластичности (Wп < l), содержащие менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм;

глинистые - связные грунты, для которых число пластичности Wп ³ 1.

По числу пластичности глинистые грунты подразделяются на:

супеси, для которых 1 £ Wп £ 7;

суглинки, для которых 7 < Wп £ 17;

глины, для которых Wп > 17.

Примечания: 1. Числом пластичности грунта Wп называется разность весовых влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: на границе текучести Wт и на границе раскатывания Wp, выраженная в процентах.

2. Крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты объединяются общим наименованием - нескальные грунты.

1.9. В соответствии с главой СНиП II-Б.6-66 мерзлые грунты по их состоянию подразделяют на:

твердомерзлые - прочно сцементированные льдом, характеризуемые относительно хрупким разрушением и практической несжимаемостью под нагрузками от сооружений; к твердомерзлым относятся песчаные и глинистые грунты, если их температура ниже:

для пылеватых песков - 0,3° С;

для супесей - 0,6° С;

для суглинков - 1°С;

для глин - 1,5° С;

пластичномерзлые - сцементированные льдом, но обладающие вязкими свойствами (вследствие содержания в них значительного количества незамерзшей воды), способные сжиматься под нагрузками от сооружений;

сыпучемерзлые - несцементированные льдом вследствие малой влажности песчаные и крупнообломочные грунты.

Примечание. Крупнообломочные мерзлые грунты могут находиться в твердомерзлом или сыпучемерзлом состоянии в зависимости от их температуры, состава и свойств заполнителя, а также от условий залегания этих грунтов в массиве.

1.10. Помимо характеристик, предусмотренных для талых грунтов главой СНиП II-А.13-69, для мерзлых и оттаивающих грунтов согласно главе СНиП II-Б.6-66 определяют дополнительные характеристики физических, теплофизических и механических свойств:

суммарную влажность;

льдистость;

влажность за счет незамерзшей воды;

объемный вес;

теплоемкость;

теплопроводность и температуропроводность;

коэффициенты оттаивания и сжимаемости оттаивающего грунта;

коэффициент сжимаемости и модуль деформации мерзлого грунта;

сопротивление мерзлого грунта сдвигу;

касательные силы пучения;

угол внутреннего трения и сцепление мерзлого и оттаявшего грунта;

сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению;

вязкость включений льда;

засоленность.

Перечень необходимых характеристик исследуемых образцов грунтов

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

Геологический индекс |

№ выработки |

Глубина взятия-образца в м |

Номенклатурное название грунта |

Криогенная текстура мерзлого грунта |

Удельный вес минеральных частиц грунта gч, г/см3 |

Пластичность в % |

|||

|

горизонта (интервала глубин) в мм |

слоя в мм |

граница раскатывания Wp |

граница текучести wt |

число пластичности wп |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Продолжение таблицы

|

№ п.п. |

Гигроскопическая влажность в % |

Зерновом состав мерзлого грунта (распределение частик по крупности (d, мм) в % к весу сухого грунта) |

||||||||||

|

метод подготовки к анализу |

>10 |

10-2 |

2-0,5 |

0,5-0,25 |

0,25-0,1 |

0,1-0,05 |

0,05-0,01 |

0,01-0,005 |

0,005-0,001 |

< 0,001 |

||

|

1 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.11. Водно-физические свойства, удельный вес и гранулометрический состав мерзлых грунтов определяют после их оттаивания по методикам для талых грунтов согласно ГОСТ 5179-64 «Грунты. Метод лабораторного определения влажности»; ГОСТ 5183-64 «Грунты. Метод лабораторного определения границы раскатывания»; ГОСТ 5184-64 «Грунты. Метод лабораторного определения границы текучести»; ГОСТ 5180-64 «Грунты. Метод лабораторного определения количества гигроскопической воды»; ГОСТ 5181-64 «Грунты. Метод лабораторного определения удельного веса»; ГОСТ 12536-67 «Грунты. Метод лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава». Перечисленные характеристики записывают по форме (табл. 1).

КРИОГЕННАЯ ТЕКСТУРА

1.12. Под криогенной текстурой понимают строение мерзлого грунта, обусловленное замерзанием содержащейся в нем воды и характеризуемое размерами, формой и пространственным распределением льда. Лед в мерзлом грунте подразделяют на:

поровой лед (лед-цемент), который находится в порах мерзлого грунта и цементирует его частицы или их агрегаты;

ледяные включения - прослойки, линзы и другие формы льда. В зависимости от толщины ледяные включения подразделяют на тонкие (менее 2 мм), средние (2-20 мм) и толстые (более 20 мм).

Примечание. Прослойки и линзы льда толщиной более 0,3 м в зависимости от характера залегания называют пластом или жилой; эти образования рассматриваются как элементы сложения массива мерзлого грунта и в понятие «криогенная текстура» не входят.

1.13. В соответствии с главой СНиП II-Б.6-66 различают массивную, слоистую и сетчатую криогенные текстуры мерзлого грунта:

массивная криогенная текстура характеризуется равномерным распределением порового льда, а льдистость за счет ледяных включений не превышает 3% общего объема мерзлого грунта (Лв £ 0,03);

слоистая криогенная текстура характеризуется наличием ледяных включений в виде прослоек и линз (Лв > 0,03). Ледяные включения могут быть расположены горизонтально, косо, вертикально и распределены равномерно или неравномерно;

сетчатая криогенная текстура характеризуется расположением ледяных включений в виде сетки (Лв > 0,03). Ледяная сетка может быть правильной, завершенной или неправильной, незавершенной и т.п.

1.14. При описании криогенной текстуры необходимо приводить данные о размерах ледяных включений и расстояниях между ними.

Слоистую криогенную текстуру по расстоянию между ледяными включениями (толстыми, средними или тонкими) подразделяют на частослоистую (менее 10 мм), среднеслоистую (10-100 мм) и редкослоистую (более 100 мм).

Сетчатую криогенную текстуру в зависимости от размера ячеек подразделяют на мелкосетчатую (менее 10 мм), среднесетчатую (10-100 мм) и крупносетчатую (более 100 мм).

Наименование криогенной текстуры мерзлого грунта включает оба указанных признака - толщину ледяных включений и расстояние между ними (и поэтому имеет двучленный характер, например, тонкочастотослоистая, толстокрупносетчатая и т. п.).

1.15. В природных условиях часто встречаются переходные разновидности криогенных текстур: прерывисто- и неполнослоистая, слоисто-сетчатая, беспорядочно- и неполносетчатая и т.д. Иногда криогенную текстуру лишь условно можно отнести к определенному типу. Нередко можно наблюдать сложное строение мерзлого массива, вследствие наложения и чередования двух или более криогенных текстур; в этих случаях следует выделять криогенные текстуры различного порядка, образованные ледяными включениями, которые отличаются друг от друга размерами и интервалом между ними.

1.16. Оценка среднего показателя какого-либо свойства определенной части неоднородного мерзлого массива предполагает его расчленение на объемы, в пределах которых распределение данного свойства с известным приближением можно считать однородным. Величину показателя определяют для каждого из выделенных объемов; полученные значения используют для характеристики всего массива или его части.

1.17. Изучение разрезов мерзлого грунта, отличающихся сложным криогенным строением, следует начинать с расчленения разреза на горизонты, которые характеризуются криогенной текстурой первого порядка, образованной системой наиболее крупных для данного разреза ледяных включений. Внутри горизонтов выделяют слои, заключенные между наиболее крупными включениями льда. Каждый слой характеризуется криогенной текстурой второго порядка, связанной с более мелкими ледяными включениями; между ними расположены минеральные прослойки или отдельности, сцементированные поровым льдом.

1.18. Отбор образцов мерзлого грунта и определение показателей их физических, теплофизических и механических характеристик необходимо производить таким образом, чтобы охарактеризовать каждый из выделенных слоев мерзлого грунта и обобщить эти показатели для горизонта или его части.

1.19. При определении физических, теплофизических и механических свойств мерзлых грунтов необходимы следующие сведения об их криогенном строении:

а) характеристика элементов криогенной текстуры горизонтов и слоев мерзлого грунта: форма ледяных включений (прослойки, линзы, гнезда и т.д.), их размер (толщина, протяженность, выдержанность по простиранию), характер залегания (горизонтально, косо, вертикально, равномерно или неравномерно), интервалы между ледяными включениями;

б) льдистость за счет ледяных включений: в случае слоистой криогенной текстуры с ледяными включениями толщиной более 10 мм необходимы данные непосредственных измерений их толщины и суммарной мощности на 1 м разреза; в случае сетчатой криогенной текстуры подсчет суммарной толщины ледяных включений производят по глубине и по простиранию разреза и относят к 1 м2 его площади. Подсчет суммарной толщины ледяных включений производят для каждого горизонта или его части в случае, если мощность горизонта превышает 1-1,5 м;

в) характеристика минеральной или органоминеральной составляющей мерзлого грунта: размер и форма минеральных прослоек и отдельностей, литологический состав, цвет, гумусированность и содержание растительных остатков, оглеенность, включения и новообразования, текстурные признаки (слоистость, пористость, трещиноватость), характер залегания.

ОТБОР, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ МЕРЗЛОГО ГРУНТА

1.20. Образцом мерзлого грунта называют определенный его объем, отобранный из массива мерзлой породы. Образцы мерзлого грунта отбирают или с сохранением естественного сложения и влажности (монолиты, керны) или нарушенного сложения. Количество, вес и объем отбираемых образцов мерзлого грунта устанавливаются программой работ на производство инженерных изысканий.

1.21. Образцы нарушенного сложения и, монолиты (керны) мерзлого грунта отбирают из свежезачищенных забоя и стенок открытых горных выработок или из буровых скважин.

На монолите (керне) мерзлого грунта немедленно после отбора отмечают его верх. Монолиты (керны) и образцы нарушенного сложения снабжают этикеткой. Этикетка должна содержать:

наименование организации, производящей изыскания;

название или номер изыскательской партии (экспедиции);

наименование объекта (участка);

номер образца;

название, вид, номер выработки;

глубину отбора образца;

характеристику криогенной текстуры мерзлого грунта в месте взятия образца;

наименование грунта по визуальному определению;

должность и фамилию лица, производившего отбор образца, его подпись;

дату отбора образца.

Этикетку заполняют четко простым графитовым карандашом.

1.22. Образцы нарушенного сложения и монолиты (керны) мерзлого грунта для определения физических, теплофизических и механических свойств отбирают только из массива мерзлого грунта массивной, тонкослоистой или мелкосетчатой текстуры (пп. 1.13, 1.14). При наличии в разрезе крупных ледяных включений образцы отбирают между ними, одновременно измеряя толщину ледяных включений и расстояния между ними.

1.23. Монолиты мерзлого грунта отбирают при отрицательной температуре воздуха; в теплое время года отбор монолитов мерзлого грунта допускается производить при условии сохранения их мерзлого состояния и немедленной доставки в помещение с отрицательной температурой воздуха.

1.24. Монолиты мерзлого грунта отбирают из открытой горной выработки в форме куба с минимальным размером стороны не менее 10 см для глинистых и песчаных грунтов, не менее 20 см для дресвяных и гравийных грунтов и не менее 30 см для щебнистых и галечниковых грунтов. Допускается производить отбор монолитов мерзлого грунта произвольной формы, но с сохранением указанных размеров сторон как минимальных. Диаметр кернов мерзлых грунтов, отбираемых из буровых скважин для определения физических, теплофизических и механических свойств для крупнообломочных грунтов, должен быть не менее 200 мм, остальных видов грунтов не менее 94 мм при высоте не менее одного и не более двух диаметров.

1.25. Образцы мерзлого грунта нарушенного сложения отбирают в шламовые мешочки. Вес каждого из отобранных образцов мерзлого грунта должен быть не менее:

для глинистых 1,5 кг;

для песчаных 2 кг;

для крупнообломочных 10 кг.

Примечание. Сохранение мерзлого состояния и влажности отбираемых образцов не предусматривается. Для определения суммарной влажности мерзлого грунта эти образцы использованы быть не могут.

1.26. Образцы мерзлого грунта нарушенного сложения для определения суммарной влажности отбирают, не допуская их оттаивания:

а) из песчаных и глинистых грунтов массивной криогенной текстуры весом не менее 50 г в заранее взвешенные металлические бюксы;

б) из песчаных и глинистых грунтов слоистой и сетчатой криогенной текстуры весом не менее 2 кг в мешочки из синтетической пленки;

в) из крупнообломочных грунтов независимо от их криогенной текстуры весом 2-3 кг в заранее взвешенные металлические банки с крышкой.

Образцы для определения суммарной влажности мерзлого грунта взвешивают немедленно после их отбора: в случае массивной криогенной текстуры - на технических весах с точностью до 0,01 г, для всех остальных - на торговых весах с точностью до 1 г.

1.27. Проходка открытых выработок в теплое время года допускается только на участках, где обеспечен отвод поверхностных и надмерзлотных вод,

В соответствии с требованиями главы СНиП II-А.13-69 бурение скважин производят «всухую» с пониженным числом оборотов бурового снаряда. Запрещается использовать при бурении промывочные жидкости. Сжатый воздух используют с предварительным охлаждением. Диаметр бурения должен превышать диаметр отбираемых образцов в 1,5-2 раза.

1.28. Упаковку монолитов (кернов) мерзлого грунта производят при отрицательной температуре воздуха. Для изоляции их от внешней среды монолиты парафинируют или намораживают на них корку льда. Каждый монолит должен быть снабжен этикеткой, которую помещают на его верхнюю грань.

ПАРАФИНИРОВАНИЕ

Монолит туго обматывают несколькими слоями марли и покрывают слоем парафина толщиной 2-3 мм путем многократного полива или погружения монолита в сосуд с расплавленным парафином.

Температура расплавленного парафина не должна превышать 60° С; для увеличения пластичности парафина к нему добавляют гудрон (35-50% по весу).

НАМОРАЖИВАНИЕ ЛЬДА

Монолит туго обматывают несколькими слоями марли или кальки и намораживают на него слой льда, либо многократно погружая монолит в охлажденную пресную воду, либо поливая его небольшими порциями охлажденной воды до образования на поверхности монолита корки льда толщиной не менее 1 см.

1.29. Монолит мерзлого грунта, предназначенный для транспортирования в лабораторию, удаленную от места отбора, после парафинирования или намораживания льда помещают в ящик, на дно которого предварительно укладывают теплоизоляционный материал (опилки, стружки, сухой мох или торф, поролон и т. п.) слоем толщиной 3-4 см. Монолиты укладывают в ящик, оставляя зазор 3-4 см между ними и стенками ящика и 2-3 см между соседними монолитами; все свободное пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Под крышку ящика кладут завернутую в кальку опись монолитов. Ящики нумеруют, снабжают подписями «Верх» и «Не кантовать», а также адресами получателя и отправителя.

Упаковку монолитов мерзлого грунта в ящики производят только при отрицательной температуре воздуха.

1.30. Образцы, отправляемые в лабораторию, расположенную в непосредственной близости от места их отбора, доставляют без упаковки в ящики, но обязательно в сопровождении лица, ответственного за их сохранность.

1.31. Транспортирование ящиков с образцами мерзлого грунта на дальние расстояния (по железной дороге, морским или речным транспортом) производят только при отрицательной температуре воздуха, а в теплое время года - транспортом, оборудованным холодильными камерами. Допускается перевозка монолитов мерзлого грунта в теплое время года обычным транспортом при условии, что время транспортирования не превышает 3 ч.

При транспортировании монолиты не должны подвергаться резким динамическим воздействиям и значительным перепадам температуры.

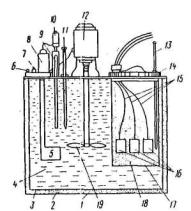

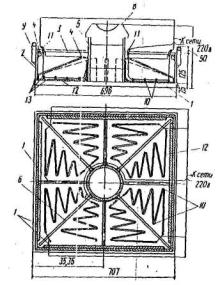

1.32. При производстве инженерно-геологических изысканий в теплое время года предохранить от оттаивания монолиты мерзлого грунта можно только при условии немедленного помещения их в холодильную камеру или подземную полевую лабораторию с отрицательной температурой (рис. 1). Перенос образцов мерзлого грунта от скважин в полевую подземную лабораторию или в холодильную камеру осуществляют в специальных термосах. Термос представляет собой деревянный ящик с двойными стенками, пространство между которыми заполнено теплоизоляцией (вата, пенопласт и др.). Крышка ящика обшита войлоком.

1.33. Доставленные в лабораторию монолиты мерзлого грунта хранят в холодильных камерах при отрицательной температуре и относительной влажности воздуха не ниже 80%.

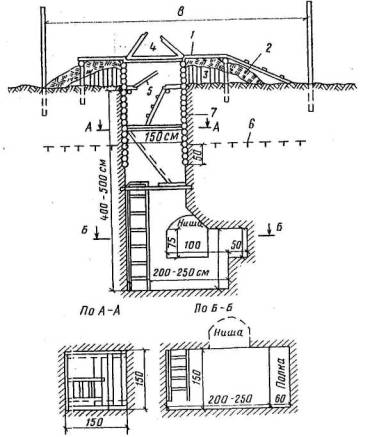

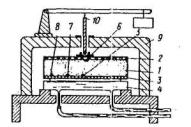

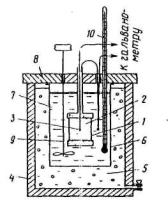

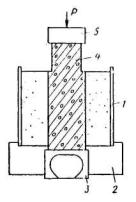

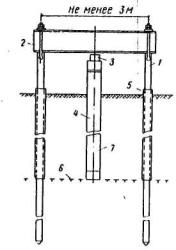

Рис. 1.

Схема полевой лаборатории

1 - настил-площадка из толстых досок; 2 - теплоизоляция (торф,

мох, опилки - слой 30 см); 3 - грунтовой отвал; 4 - двустворчатый люк из теса;

5 - одностворчатый люк из теса; 6 - граница наибольшего сезонного протаивания;

7 - крепление стенок шурфа; 8 - навес

2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Основные физические свойства мерзлых грунтов: суммарная влажность, льдистость и объемный вес - зависят от их криогенной текстуры. Поэтому показатели этих свойств необходимо определять с учетом особенностей криогенного строения мерзлых грунтов в условиях их естественного залегания.

2.2. Мерзлые грунты слоистой и сетчатой криогенной текстуры обладают резко выраженной анизотропией и неоднородностью пространственного распределения их свойств в массиве. Для оценки свойств таких грунтов используют только осредненные значения их характеристик (пп. 1.16-1.18), по испытанию серии образцов.

Мерзлые грунты массивной криогенной текстуры, отличающиеся однородностью строения и распределения свойств, характеризуют по данным испытаний одного образца (с повторностью).

2.3. Осредненные значения характеристик мерзлого грунта должны сопровождаться указанием конкретных размеров части геологического разреза, для которой они определены, так как показатели этих характеристик изменяются в зависимости от размеров опробуемой части массива. В связи с этим суммарная влажность, льдистость и объемный вес мерзлого грунта определяют для основных составляющих разреза, т.е. слоев и горизонтов (или заданных интервалов глубин).

2.4. Физические свойства мерзлых грунтов помимо криогенной текстуры зависят также от их засоленности. С увеличением засоленности резко возрастает содержание незамерзшей воды, что в свою очередь оказывает существенное влияние на теплофизические и механические свойства грунтов.

ВЛАЖНОСТЬ

ПЕСЧАНЫЕ И ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ

2.5. Под влажностью грунта, согласно ГОСТ 5179-64, понимают содержание в нем воды, удаляемой высушиванием при 100-105° С до постоянного веса. Значение влажности выражают в процентах или долях единицы к весу сухого грунта.

Суммарная влажность (Wc) мерзлого грунта равна:

Wc = Wв + Wц + Wн = Wв + Wг, (1)

где Wв - влажность за счет ледяных включений;

Wц - влажность за счет льда-цемента (порового льда);

Wн - влажность за счет незамерзшей воды, содержащейся в мерзлом грунте при данной отрицательной температуре;

Wг = Wц + Wн - влажность минеральных прослоек или макроагрегатов, заключенных между ледяными включениями.

В случае отсутствия в мерзлом грунте ледяных включений или при незначительном их содержании (Лв £ 0,03), т.е. для грунтов массивной криогенной текстуры, суммарную влажность принимают равной:

Wc » Wг = Wц + Wн, (la)

где обозначения те же, что в формуле (1).

2.6. При изучении мерзлых грунтов в массиве определяют влажность минеральных прослоек или макроагрегатов (Wг) и суммарную влажность слоев (Wcл) и горизонтов (Wгор). В случае если выделение горизонтов мерзлого грунта не производится, определяют суммарную влажность грунта, залегающего в определенном интервале глубинюю.

Примечание. При частом переслаивании минеральных прослоек и ледяных включений, когда влажность минеральных прослоек или макроагрегатов мерзлого грунта нельзя определить опытным путем, допускается принимать Wг » Wр, где Wр - влажность грунта на границе раскатывания.

Суммарная влажность слоя мерзлого грунта (Wcл) равна:

Wcл = Wв.cл + Wг, (2)

где Wв.cл - влажность за счет ледяных включений, содержащихся в слое;

Wг - значение то же, что в формуле (1).

Суммарная влажность горизонта мерзлого грунта или мерзлого грунта, залегающего в определенном интервале глубин (Wгор), равна:

где Wв.гор - влажность за счет ледяных включений, разделяющих слои мерзлого грунта и формирующих криогенную текстуру горизонта;

- среднее значение суммарной влажности слоев,

составляющих горизонт или залегающих в определенном интервале глубин;

- среднее значение суммарной влажности слоев,

составляющих горизонт или залегающих в определенном интервале глубин;

п - число слоев;

Wcл.i - суммарная влажность i-го слоя мерзлого грунта.

2.7. Влажность за счет незамерзшей воды (Wн) и льда-цемента (Wц) для мерзлых грунтов массивной криогенной текстуры и минеральных прослоек или макроагрегатов грунтов слоистой и сетчатой криогенной текстуры определяют:

для незаселенных грунтов - расчетом по СНиП II-Б.6-66 или калориметрическим методом (пп. 2.12-2.26);

для засоленных грунтов - только калориметрическим методом.

Примечание. Для незаселенных мерзлых грунтов содержание незамерзшей воды и порового льда - льда-цемента определяют калориметрическим методом, если это предусмотрено программой работ.

2.8. Суммарную влажность песчаных и глинистых мерзлых грунтов определяют различными методами в зависимости от их криогенной текстуры:

для грунтов массивной текстуры - точечным методом (пп. 2.28-2.30) или методом бороздки (п. 2.31);

для грунтов тонкочастослоистой и тонкомелкосетчатой криогенной текстуры - методом бороздки (п. 2.31) или методом средней пробы (пп. 2.32-2.33);

для грунтов средне- и толстослоистой и средне- и крупносетчатой криогенной текстуры - методом средней пробы (пп. 2.32-2.33) или расчетным методом (пп. 2.34-2.37).

2.9. Влажность крупнообломочных мерзлых грунтов вне зависимости от их криогенной текстуры определяют согласно пп. 2.38-2.41.

2.10. Данные определения влажности сопровождают указанием:

метода определения (точечный, средней пробы и др.);

вида образца: монолит или нарушенного сложения;

криогенная текстура: ее типы, размеры и форма ледяных включений; расстояния между ними.

ПРИБОРЫ

2.11. Для определения влажности песчаных и глинистых мерзлых грунтов используют следующую аппаратуру:

сушильный шкаф с термометром до 250-300° С;

весы технические Т-200 или Т-1000 с комплектом разновеса Г-2-210 или Г-2-1000;

весы чашечные на 10 кг с комплектом разновеса Г-1-10;

эксикаторы по ГОСТ 6371-64*;

стеклянные стаканчики с крышкой по ГОСТ 7148-70 или алюминиевые стаканчики с крышкой;

эмалированные миски диаметром не менее 40 см;

шпатели металлические;

два ультратермостата типа ТС-15;

калориметр;

метастатический термометр Бекмана с рабочим интервалом температур 5° и ценой деления 0,01°;

латунные никелированные бюксы диаметром 40 мм, высотой 60 мм;

лабораторные ртутные термометры на интервал температур от -30 до +20° С с ценой деления 0,1° типа ТЛ-103;

аккумуляторы;

лупа;

секундомер;

вольтметр;

миллиамперметр.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

а) Определение влажности за счет незамерзшей воды Wн и льда-цемента Wц

Калориметрический метод

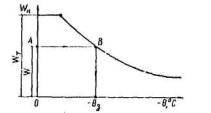

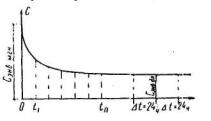

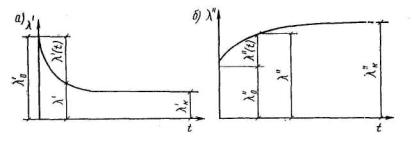

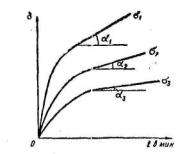

2.12. Калориметрический метод определения влажности за счет незамерзшей воды (Wн) и льда-цемента (Wц) основан на измерении теплового эффекта при оттаивании образцов мерзлого грунта в калориметре. Для каждого вида грунта определяют Wн при пяти заданных значениях отрицательной температуры и строят для него кривую зависимости содержания незамерзшей воды от температуры (рис. 2).

Рис. 2. Пример кривой зависимости содержания

незамерзшей воды от отрицательной температуры и расчет температуры начала

замерзания грунта

Wт - влажность образца грунта на границе текучести; W - природная влажность образца грунта; q3 - температура начала замерзания порового раствора

2.13. Для определения влажности за счет незамерзшей воды и льда-цемента калориметрическим методом используют образцы нарушенного сложения. В случае если это предусмотрено программой работ, используют образцы естественного сложения и природной влажности.

2.14. Воздушно-сухой грунт (400-500 г) растирают в фарфоровой ступке и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Фракции грунта мельче 1 мм переносят в фарфоровую чашку, добавляют дистиллированную воду и, перемешивая, доводят до состояния грунтовой массы. Из грунтовой массы в специальные латунные бюксы отбирают 15-18 образцов весом по 25- 30 г. Бюксы закрывают крышками и хранят в экскаваторе над водой.

2.15. Калориметрические опыты проводят с образцами грунта с заданной отрицательной температурой в интервалах: от -0,3 до 0,5°; от -1 до -1,5°; от -3 до -4°; от 9 до -10° и от -20 до -22° С.

Для каждого значения отрицательной температуры определяют содержание Wн с трехкратной повторностью.

2.16. Бюксы с грунтом извлекают из эксикатора, тщательно вытирают, взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г и привязывают нитку к крышке каждого бюкса, после чего их помещают в холодильную камеру, где выдерживают 10-15 ч при температуре от -25 до -30° С.

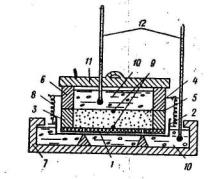

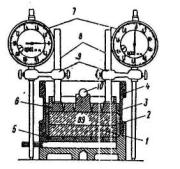

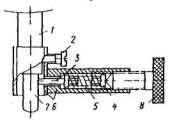

Бюксы с замороженными образцами помещают во внутренний сосуд ультратермостата, заполненный сухим песком (рис. 3), где выдерживают в течение суток при заданной для данного опыта отрицательной температуре; температуру песка контролируют лабораторным термометром с делением шкалы 0,1°. Ультратермостат должен находиться в холодильной камере при температуре на 2-3° ниже заданной для данного опыта.

Примечание. Если в ультратермостате нет внутреннего бачка, в нем закрепляют металлический сосуд диаметром 15-17 см и высотой ~20 см.

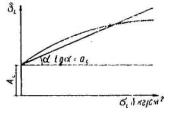

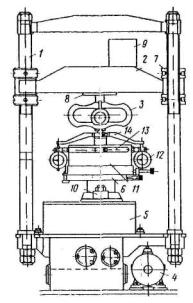

Рис. 3. Схема

ультратермостата

Ультратермостат: 1 - внешняя стенка; 2 - изоляция; 3 - внутренняя

стенка; 4 - незамерзающая жидкость; 5 - нагреватель; 6 - выключатель; 7 -

сигнальная лампа; 8 - реле; 9 - контактный термометр; 10 - регулятор

контактного термометра; 11 - контрольный термометр; 12 - электромотор; 13 -

термометр с ценой деления 0,1°; 14 - крышка; 15 - нитки, удерживающие бюксы с

образцами грунта; 16 - бюксы с образцами грунта; 17 - бачок для выдерживания

образцов грунта при постоянной температуре; 18 - песок; 19 - мешалка

2.17. Калориметрический опыт проводят в помещении с положительной температурой, где не допускаются резкие колебания температуры.

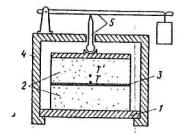

Калориметр (рис. 4) представляет собой цилиндрический сосуд емкостью 20-25 л с двойными стенками, между которыми находится изоляционный материал (войлок, стеклянная вата, пенопласт и т. п.); оболочку калориметра через отверстие для термометра заполняют водой, а в случае проведения опыта при отрицательной температуре - спиртом или керосином.

Рис. 4. Схема калориметра

1 - стенки калориметра; 2 - жидкость (вода) в оболочке

калориметра; 3 - калориметрический стакан; 4 - эбонитовая подставка для

калориметрического стакана; 5 - калориметрическая жидкость (вода); 6 -

термометр Бекмана; 7 - мешалка; 8 - сетка, в которую помещают образец мерзлого

грунта; 9 - нагреватель для определения теплового значения калориметра; 10 -

эбонитовая крышка; 11 - термометр в оболочке калориметра: 12 - образец грунта

В центре оболочки калориметра на подставке из изоляционного материала помещается латунный никелированный калориметрический стакан диаметром 100 мм, высотой 200-210 мм; сверху его закрывают крышкой из эбонита, в которой закреплены пропеллерная мешалка (размер лопастей ~4 см) для перемешивания калориметрической жидкости, жесткая латунная сетка для бюкса с мерзлым грунтом и нагреватель для определения теплового значения калориметра. В крышке имеется отверстие для термометра Бекмана.

Калориметрическая жидкость - обычно дистиллированная вода; в случае проведения опыта при температуре ниже 0°С - спирт.

2.18. Калориметрический стакан, термометр Бекмана, нагреватель, сетка для образца и мешалка должны быть сухими. Взвешивание воды для опыта производят непосредственно в калориметрическом стакане; вес воды определяют по разности весов калориметрического стакана с водой и без воды (в сухом состоянии). Вес воды берут постоянным, например 1200 или 1000 г, и для этого же количества воды определяют тепловое значение калориметра.

Перед взвешиванием температуру воды в калориметрическом стакане доводят до значения на 0,5-1° выше, чем температура воды в оболочке калориметра, добавлением теплой или холодной воды; затем взвешивают калориметрический стакан с водой на технических весах с точностью до 0,01 г, ставят его на подставку и закрывают сверху крышкой с вмонтированными в нее нагревателем, мешалкой и сеткой. В крышку вставляют термометр Бекмана таким образом, чтобы нижняя часть его не менее чем на 10 см была погружена в калориметрическую жидкость; это устанавливают предварительно и делают отметку на термометре Бекмана.

Примечание. Температура воды в параллельных опытах не должна отличаться более чем на 0,5°.

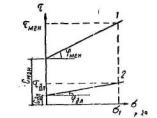

2.19. Шкала термометра Бекмана (рис. 5) имеет условный характер, так как при различном наполнении ртутью основного резервуара каждый 1° его шкалы имеет различное значение. Для перевода разности температуры, установленной по этому термометру, к действительному значению разности температуры нужно ввести поправку на «значение градуса», которая дается в паспорте термометра Бекмана. Цена деления шкалы термометра Бекмана равна 0,01°, при работе с лупой точность отсчета составляет ~ 0,002°. Установку положения ртути в термометре Бекмана на желаемый интервал температур производят перед опытом следующим образом: термометр Бекмана поворачивают верхней частью вниз и легким постукиванием ртуть из главного резервуара приводят в соприкосновение с ртутью в дополнительном резервуаре; затем, осторожно повернув термометр главным резервуаром вниз, помещают его в воду с температурой, близкой к заданной; при этом следует следить за тем, чтобы столбик ртути в дополнительном капилляре не разорвался; выждав несколько минут, резко встряхивают термометр, чтобы ртуть в дополнительном капилляре упала на дно, и проверяют положение ртути в термометре.

Рис. 5. Термометр Бекмана для измерения теплового эффекта при

оттаивании образцов мерзлого грунта в калориметре

1 - главный резервуар; 2 -

дополнительный резервуар

При определении Wн и Wц положение ртути в термометре Бекмана должно быть не ниже чем 4°.

2.20. Перед началом опыта включают мешалку для выравнивания температуры воды в калориметрическом стакане. Отсчеты по термометру Бекмана в этом периоде делают через 5 мин. Когда в течение 10 мин «ход» температуры, т. е. изменение ее в единицу времени, имеет постоянное значение - около 0,002, 0,003° в 1 мин, начинают калориметрический опыт.

Калориметрический опыт состоит из трех периодов, в течение которых через каждую минуту производят отсчеты температуры по термометру Бекмана с точностью до 0,002° (с помощью лупы).

Первые 10 мин составляют «начальный» период опыта, когда проверяется постоянство «хода температуры калориметрической жидкости»; разность последовательных отсчетов не должна превышать 0,002-0,003°.

После восьмого отсчета температуры бюкс с образцом быстро вынимают из ультратермостата, помещают в трубку диаметром 70-80 мм из изоляционного материала, закрытую на концах пробками и охлажденную до температуры более низкой, чем температура образца, и переносят к калориметру. Производят одиннадцатый отсчет температуры (10-я минута начального периода) и осторожно на капроновой нитке, закрепленной за петлю на крышке бюкса, опускают его в калориметр.

«Главный» период опыта - от момента погружения образца в калориметр до начала равномерного изменения температуры калориметрической жидкости или изменения ее хода на обратный.

В этот период отсчеты температуры по термометру Бекмана вследствие ее быстрого изменения можно производить с точностью до 0,01-0,02°, так как эти погрешности мало отражаются на окончательном результате. Важно не пропустить записи ни одного из отсчетов.

«Конечный» период - 10-12 отсчетов температуры через 1 мин после окончания главного периода.

После окончания конечного периода в калориметрический стакан помещают лабораторный термометр сценой деления 0,1° и через 2-3 мин производят одновременные отсчеты температуры по термометру Бекмана и по лабораторному термометру. На основании этих данных вычисляют температуру калориметрической жидкости в начале и в конце главного периода в °С.

Бюкс с оттаявшим образцом грунта вынимают из калориметра и определяют влажность образца (пп. 2.28-2.30).

2.21. Для обработки данных калориметрического опыта необходимо установить поправку на теплообмен с окружающей средой и определить тепловое значение калориметра. Хотя масса воды в оболочке калориметра уменьшает теплообмен с окружающей средой, все же его необходимо учитывать.

Вычисление поправки на теплообмен производят по формуле Реньо-Пфаундлера-Усова

где D(DJ) - поправка на теплообмен;

п - число отсчетов в главном периоде опыта;

v0 - средний «ход» температуры за один отсчет в начальном периоде;

vn -тоже, в конечном периоде;

Q0 - средняя температура начального периода (сумма первого и одиннадцатого отсчетов, деленная на 2);

Qn - то же, для конечного периода;

J0 - последний отсчет начального периода;

Jn - последний отсчет главного периода (температура равновесия);

![]() - сумма температур калориметра всех отсчётов

главного периода, за исключением последнего отсчета (Jn);

- сумма температур калориметра всех отсчётов

главного периода, за исключением последнего отсчета (Jn);

J'n - последний отсчет главного периода; с учетом поправки на теплообмен равен: J'n =Jn + D(DJ).

Формула Реньо-Пфаундлера-Усова, строго говоря, применима для случая, когда главный период калориметрического опыта не превышает 10-15 мин и изменение температуры происходит равномерно. При определении льдистости грунтов допустимое время главного периода 15-20 мин. Пример расчета поправки на теплообмен дан в п. 2.26.

2.22. Тепловое значение калориметра k в кал/°С, т. е. сумму теплоемкостей всех его частей определяют путем электронагрева, пропуская в течение 10-12 мин через нагреватель с сопротивлением 20-25 ом электрический ток постоянной силы и напряжения от аккумулятора. Это регулируют реостатом и контролируют при помощи миллиамперметра и вольтметра. Тепловое значение калориметра k равно:

![]() (5)

(5)

где I - сила тока в а;

U - напряжение в в;

t - время пропускания электрического тока в сек;

gk - вес калориметрической жидкости в г;

ск - теплоемкость калориметрической жидкости в кал/г·град;

J'n-J0 - изменение температуры калориметрической жидкости в результате электронагрева (с учетом поправки на теплообмен).

2.23. Обычно в качестве калориметрической жидкости используют дистиллированную воду; теплоемкость ее принимают по данным табл. 2 для значения температуры, среднего между J0 и J'n.

Удельная теплоемкость воды и льда при различной температуре в кал/г·град

|

Температура в °С |

Теплоемкость воды |

Теплоемкость льда |

Температура в °С |

Теплоемкость воды |

Теплоемкость льда |

Температура в °С |

Теплоемкость воды |

Теплоемкость льда |

|||

|

ниже 0 |

выше 0 |

ниже 0 |

выше 0 |

ниже 0 |

выше 0 |

||||||

|

0 |

1,010 |

1,010 |

0,506 |

10 |

1,020 |

1,003 |

0,487 |

20 |

1,030 |

1,000 |

0,468 |

|

1 |

1,011 |

1,009 |

0,504 |

11 |

1,021 |

1,003 |

0,485 |

21 |

1,031 |

1,000 |

0,467 |

|

2 |

1,012 |

1,008 |

0,502 |

12 |

1,022 |

1,002 |

0,483 |

22 |

1,032 |

1,000 |

0,466 |

|

3 |

1,013 |

1,008 |

0,500 |

13 |

1,023 |

1,002 |

0,481 |

23 |

1,033 |

0,999 |

0,463 |

|

4 |

1,014 |

1,007 |

0,498 |

14 |

1,024 |

1,002 |

0,480 |

24 |

1,034 |

0,999 |

0,461 |

|

5 |

1,015 |

1,006 |

0,496 |

15 |

1,025 |

1,001 |

0,478 |

25 |

1,035 |

0,999 |

0,459 |

|

6 |

1,016 |

1,005 |

0,495 |

16 |

1,026 |

1,001 |

0,476 |

26 |

1,036 |

0,999 |

0,457 |

|

7 |

1,017 |

1,004 |

0,493 |

17 |

1,027 |

1,001 |

0,474 |

27 |

1,037 |

0,999 |

0,455 |

|

8 |

1,018 |

1,004 |

0,491 |

18 |

1,028 |

1.000 |

0,472 |

28 |

1,038 |

0,999 |

0,454 |

|

9 |

1,019 |

1,004 |

0,489 |

19 |

1,029 |

1,000 |

0,470 |

29 |

1,039 |

0,999 |

0,452 |

2.24. Вес льда-цемента в образце мерзлого грунта (gл) вычисляют на основании данных калориметрического опыта по формуле (6), а вес незамерзшей воды при данной отрицательной температуре gн - по разности

gн = gв - gл,

где gв - общий вес воды, льда и незамерзшей воды в образце.

Принимая температуру плавления льда 0°, теплоемкости незамерзшей воды - 1 кал/г·град, льда - 0,5 кал/г·град и заменяя количество незамерашей воды разностью gв - gл, получают формулу для определения количества льда gл в образце мерзлого грунта

где gл - вес льда в грунте в г;

gk - вес поды в калориметре в г;

gг - вес скелета грунта и г;

gб - вес бюкса в г;

gв - вес воды в грунте в г;

k - тепловое значение калориметра;

ск - теплоемкость воды в калориметре, средняя в интервале температур от J0 до J'n, в кал/г·град (см. табл. 2);

сг - теплоемкость скелета в кал/г·град. Желательно определять теплоемкость скелета каждого грунта экспериментально (пп. 3.18-3.22);

св - теплоемкость воды, содержащейся в грунте, для температуры, средней между J0 и J'n (см. табл. 2);

0,09 - теплоемкость латуни (материала бюкса) в кал/г·град;

L - скрытая теплота плавления льда в кал/г, равная 79,75;

J0 - температура начала опыта в °С;

J'n - температура равновесия в °С (с учетом поправки на теплообмен);

Jобр - температура образца мерзлого грунта в °С.

Запись данных калориметрического опыта производят по форме табл. 3.

Данные определения влажности за счет льда-цемента (Wц) и незамерзшей воды (Wн) калориметрическим способом

|

№ пп |

Лабораторный № |

№ выработки |

Глубина взятии образца в м (от-до) |

Температура образца в °С |

№ бюкса |

Вес бюкса g, г |

Вес бюкса с мерзлым грунтом, g1, г |

Вес мерзлого грунта g1-g, г |

Вес бюкса с грунтом после сушки, г |

Вес воды и льда g1-g0, г |

Вес сухого грунта gг = g0-g, г |

Вес льда в образце gл, г |

Вес незамерзшей воды gн, г |

Влажность грунта за счет |

||||

|

I взвешивание |

II взвешивание |

III взвешивание |

принятое значение g0 |

льда-цемента Wц |

незамерзшей воды Wн |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.25. Расчет влажности за счет незамерзшей воды и льда-цемента ведут в такой последовательности:

вычисляют поправку на теплообмен;

переводят показания термометра Бекмана в градусы Цельсия;

вычисляют количества льда-цемента и незамерзшей воды в исследованном образце грунта и рассчитывают значения Wн и Wц.

2.26. Пример записи данных калориметрического опыта и расчета значений Wн и Wц приведен в табл. 4.

Таблица 4

Данные калориметрического опыта (грунт - пылеватый суглинок)

|

Период |

Время в мин |

Показание термометра Бекмана |

Данные для расчета |

|

Предварительный |

0 5 10 15 20 |

3880 3870 3,860 3,850 3,845 |

Вес калориметрического стакана с водой 1632,1 г Вес калориметрического стакана 432,1 г |

|

Начальный |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

3,845 3,844 3,843 3,842 3,840 3,840 3,839 3,838 - - J0 = 3,835 |

Вес воды 1200 г Вес бюкса с влажным грунтом 71,18 г Вес бюкса 42,9 г Вес влажного грунта 28,28 г Вес бюкса с грунтом после высушивания при 105° С 63,38 г |

|

Главный |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

3,610 3,500 3,400 3,350 3,310 3,280 3,260 3,255 Jn =3,255 |

Вес сухого грунта 20,48 г Вес воды в образце 7,8 г Влажность образца 38,1% Температура в ультратермостате (термометр № 232) 1,1°С Поправка к термометру № 232 -0,1° С |

|

Конечный |

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 |

3,257 3,259 3,260 3,263 3,265 3,267 3,208 3,271 3,275 3,275 Jкон = 3,305* |

Температура образца грунта Jобр -1,2° С |

*J =3,305 (по термометру Бекмана), цена деления п = 1; Jкон = 18,5° С (по лабораторному термометру); разница показаний по лабораторному термометру и термометру Бекмана d = 18,5 - 3,305 = 15,195.

Расчет по формуле (4) поправки на теплообмен калориметра со средой D(DJ) по данным опыта табл. 4.

Средняя температура

начального периода ![]()

«Ход» температуры

начального периода ![]()

Средняя температура

конечного периода ![]() «Ход» температуры

конечного периода

«Ход» температуры

конечного периода ![]() Число отсчетов в

главном периоде п = 9. Сумма температур всех отсчетов главного периода,

за исключением последнего отсчета,

Число отсчетов в

главном периоде п = 9. Сумма температур всех отсчетов главного периода,

за исключением последнего отсчета,  Средняя температура

главного периода

Средняя температура

главного периода ![]()

Средняя температура начального периода, умноженная на число отсчетов главного периода, q0п = 3,84´9 = 34,56.

vn - v0 = -0,002 - (+ 0,001) = - 0,003°/мин;

qп - q0 = 3,265 - 3,84 = -0,575;

nv0 = 9·0,001 = 0,009;

Последний отсчет главного периода с ученом поправки на теплообмен J'n =Jn + D(DJ) = 3,255 - 0,011 = 3,244.

Изменение температуры воды в калориметре с учетом поправки на теплообмен DJ = J0 - J'n = 3,835 - 3,244 = 0,591.

Разница между показаниями по лабораторному термометру и термометру Бекмана d = 15,195.

J0 в °С = d + 3,83 = 15,195 + 3,38 = 19,03°С;

J'n в °С = d + 3,244 = 15,195 + 3,244 = 18,439 = 18,44°С;

Jобр = -1,2°С;

J'n -Jобр = 18,44°С - (-1,2°С) = 19,64°С.

Расчет влажности за счет льда-цемента и незамерзшей поды. Количество льда в образце мерзлого грунта (gл) вычисляют по формуле (6). В данном опыте k = 85; сг = 0,19 кал/г·град; св и сс =1 кал/г·град.

Влажность за счет льда-цемента Wц = (gл / gг )= (5,74/20,48)100 = 28,0%, или в долях единицы 0,28.

Вес незамерзшей воды gн в образце мерзлого грунта равен: gн = gв - gл = 7,8 - 5,74 = 2,06 г.

Влажность за счет незамерзшей воды Wн равна:

Wн = (gн / gл)100 = 2,06/20,48 = 10%;

Wн = 0,1 в долях единицы.

2.27. Влажность за счет незамерзшей воды (Wн) для незаселенных грунтов определяют по формуле

где wр - влажность грунта на границе раскатывания;

kн - коэффициент, принимаемый по табл. 5, в зависимости от вида грунта, числа пластичности Wп и температуры мерзлого грунта.

Значение коэффициента kн

|

Грунты |

Число пластичности |

Значения kн при температуре грунтов в °С |

|||||

|

-0,3 |

-0,5 |

-1 |

- 1 |

-4 |

-10 |

||

|

Пески |

Wп <1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Супеси |

1 < Wп <2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

» |

2 < Wп < 7 |

0,6 |

0,5 |

0,4 |

0,35 |

0,3 |

0,25 |

|

Суглинки |

7 < Wп < 13 |

0,7 |

0,65 |

0,6 |

0,5 |

0,45 |

0,4 |

|

» |

13 < Wп < l7 |

-* |

0,75 |

0,65 |

0,55 |

0,5 |

0,45 |

|

Глины |

Wп > 7 |

-* |

0,95 |

0,9 |

0,65 |

0,6 |

0,55 |

* Вся вода в порах грунта находится в немерзлом состоянии.

б) определение суммарной влажности Wс

Точечный метод

2.28. В заранее высушенный и взвешенный стеклянный или алюминиевый стаканчик с крышкой помещают пробу мерзлого грунта весом не менее 50 г и взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Пробу грунта в стаканчике с открытой крышкой сушат при 100-105°С; глинистые грунты высушивают 5 ч; песчаные - 3 ч. Стаканчик закрывают крышкой, охлаждают 30 мин в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают. Повторные высушивания производят до постоянного веса, т. е. до тех пор, пока разница между двумя последующими взвешиваниями будет не более 0,02 г: для глинистых грунтов - 2 ч, для песчаных - 1 ч.

Если при повторном высушивании и взвешивании грунта наблюдается увеличение веса пробы, то за постоянный вес принимают наименьшее его значение.

Примечание Допускается ускоренное высушивание мерзлого грунта при 200-250°С, если содержание органических веществ не превышает 10% веса сухого грунта. При этом первое высушивание производят в течение 1 ч, повторные - в течение 30 мин.

2.29. Величину суммарной влажности мерзлого грунта (Wс) в долях единицы вычисляют по формуле

где g1 - вес стаканчика с крышкой и мерзлым грунтом в г;

g0 - вес стаканчика с крышкой и грунтом, высушенным до постоянного веса, в г;

g - вес стаканчика с крышкой в г.

2.30. Для каждого образца мерзлого грунта производят два параллельных определения, и за величину суммарной влажности образца мерзлого грунта принимают среднее арифметическое значение результатов параллельных определений.

Запись данных определений производят по форме табл. 6.

Метод бороздки

2.31. По зачищенной стенке выработки или по всей высоте керна прочерчивают линию, по которой последовательно с каждых 25-30 см по высоте соскабливают мерзлый грунт тонким (в несколько миллиметров) слоем; отобранную пробу помещают в тарированный металлический или стеклянный бюкс и определяют суммарную влажность (пп. 2.28-2.30). Определение производят с трехкратной повторностью. Запись данных производят по форме табл. 6.

Метод средней пробы

2.32. Образец мерзлого грунта весом около 2 кг, отобранный в мешочек из синтетической пленки и взвешенный немедленно после его отбора (п. 1.26), переносят в сухую предварительно взвешенную эмулированную миску или таз. Оттаявший грунт перемешивают металлическим шпателем и доводят до состояния однородной грунтовой массы с влажностью, близкой к границе текучести, добавляя к образцу дистиллированную воду или сливая избыток воды после ее осветления. Миску с грунтом взвешивают; в тарированные бюксы берут с двукратной повторностью пробы весом не менее 50 г и определяют влажность грунтовой массы (Wсп) согласно пп. 2.28-2.30.

2.33. Суммарную влажность мерзлого грунта (Wс) в долях единицы рассчитывают по формуле

![]() (9)

(9)

где g1 - вес образца мерзлого грунта, определенный при его отборе, в г;

g2 - вес чашки с грунтовой массой в г;

g - вес сухой чашки в г;

Wсп - влажность средней пробы грунтовой массы в долях единицы.

Запись данных производят по форме табл. 7.

Данные определения суммарной влажности мерзлого грунта точечным методом и методом бороздки

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

№ выработки |

Глубина взятия образца в м (от-до) |

№ бюкса |

Вес бюкса g, г |

Вес бюкса с мерзлым грунтом g1, г |

Вес бюкса с грунтом после сушки g0, г |

Вес воды g1- g0, г |

Вес сухого грунта g0- g, г |

Суммарная влажность образца Wc |

|||||

|

I взвешивание |

II взвешивание |

III взвешивание |

принятое значение g0 |

||||||||||||

|

в % |

в долях единицы |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определение суммарной влажности мерзлого грунта методом средней пробы

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

№ выработки |

Глубина взятия образца в м (от-до) |

№ мешочка |

Вес мешочка g0, г |

Вес мерзлого грунта с мешочком g3, г |

Вес мерзлого грунта g1= g3 - g0, г |

Вес чашки g, г |

Вес чашки с грунтовой массой g2, г |

Вес грунтовой массы g2-g, г |

Влажность средней пробы* Wсп в долях единицы |

Суммарная влажность образца грунта Wc |

|

|

в % |

в долях единицы |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*Определение влажности средней пробы Wсп производится по формуле (8); запись данных по определению Wсп - по форме табл. 5.

Расчетный метод

2.34. Расчетный метод определения суммарной влажности применяется для грунтов слоистой и сетчатой криогенных текстур, когда включения льда имеют четкие прямолинейные границы, толщина их превышает 2 мм, а расстояния между соседними включениями более 10 мм.

2.35. При изучении криогенной текстуры мерзлого грунта в стенках открытых горных выработок или естественных обнажений непосредственно измеряют суммарную толщину включений льда в определенном интервале глубин или в горизонте (п. 1.16-1.19).

Для грунта слоистой криогенной текстуры суммарную толщину включений льда подсчитывают по глубине разреза, для грунта сетчатой криогенной текстуры - по глубине и по простиранию.

Измерения производят с трехкратной повторностью, и за величину суммарной толщины включений льда принимают среднее арифметическое значение результатов параллельных измерений.

Суммарная толщина включений льда (в см), приходящаяся на 1 м разреза (в случае слоистой криогенной текстуры) или на 1 м2 (для сетчатой криогенной текстуры) дает величину объемной льдистости (Лв, %) мерзлого грунта за счет ледяных включений.

2.36. Суммарную влажность слоев (Wсл) мерзлого грунта определяют в зависимости от их криогенной текстуры точечным методом (пп. 2.28-2.30) или методом бороздки (п. 2.31).

При мощности слоев 0,5 м и более влажность определяют для каждого из них; при меньшей мощности - в случае постоянства их криогенной текстуры - через каждые 0,5 м по глубине, а при изменении криогенной текстуры слоев в разрезе - для каждого слоя. В последующих расчетах используют среднее значение суммарной влажности слоев (W'сл), определяемое из формулы (3).

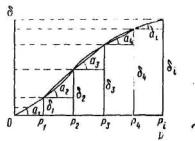

2.37. Суммарную влажность горизонта (рис. 6) или его определенной части вычисляют по формуле

(10)

(10)

где Лв.гор - льдистость за счет включений льда, формирующих криогенную текстуру горизонта, в %;

W'сл - среднее значение суммарной влажности слоев мерзлого грунта, составляющих горизонт, в %.

Примечание. При определении влажности мерзлого грунта крупноредкосетчатой криогенной текстуры по кернам расчетный способ дает лишь приближенное значение Wс, как правило, заниженное, так как при этом невозможно учесть крупные вертикальные включения льда.

Рис. 6. Зависимость влажности горизонта мерзлого грунта Wгор от льдистости за счет ледяных включений, разделяющих слои, Лв.гор и средней влажности слоя W'сл

Запись результатов производят по форме табл. 8.

Таблица 8 (Форма)

Данные определения суммарной влажности расчетным методом

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

№ выработки |

Интервал глубин в м (от-до) |

Мощность горизонта или части горизонта мерзлого грунта в м |

Суммарная толщина ледяных включений, разделяющих слои, в см |

Льдистость за счет ледяных включений, разделяющих слои, Лв |

Среднее значение суммарной влажности слоя мерзлого грунта W'сл |

Суммарная влажность горизонта мерзлого грунта

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ ГРУНТЫ

ПРИБОРЫ

2.38. Для определения влажности мерзлых крупнообломочных грунтов используют следующую аппаратуру:

набор грунтовых сит;

сушильный шкаф с термометром до 250-300°;

весы чашечные на 10 кг с комплектом разновеса Г-1-10;

шпатели металлические;

эмалированные миски (тазы) диаметром 30-40 см;

противни металлические.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

2.39. Влажность крупнообломочных мерзлых грунтов определяют высушиванием их образцов весом не менее 3 кг до постоянного веса при температуре 100-105° С. Высушивание образцов производят на металлических противнях в сушильном шкафу. Взвешивание образцов производят на чашечных весах с точностью до 1 г. Значение влажности определяют по формуле (8).

Примечание. При массовых определениях влажности крупнообломочных грунтов, содержащих органические остатки менее 10% веса сухого грунта, допускается производить высушивание образцов на открытом воздухе и при температуре сушки 200-250°С.

2.40. Для крупнообломочных грунтов различают влажность крупнообломочных частиц Wк и влажность мелкозема или) заполнителя Wзп.

Влажность Wк крупнообломочных частиц (>2 мм) принимают равной величине их водоудерживающей способности, которую определяют следующим образом.

Образец крупнообломочного грунта после его высушивания для определения влажности (п. 2.38) рассеивают на ситах с диаметром отверстий 2 мм. Сито с крупнообломочными частицами (>2 мм) взвешивают на чашечных весах с точностью до 1 г и помещают в сосуд с водой на 1 ч, после чего, дав стечь избытку воды, вновь взвешивают и высушивают до постоянного веса. Значение влажности крупнообломочных частиц (Wк) вычисляют по формуле (8).

2.41. Влажность заполнителя (Wзп), выражаемую отношением веса содержащейся в нем воды к весу скелета заполнителя, вычисляют по формуле

![]() (11)

(11)

где W - влажность крупнообломочного грунта;

Wк - влажность крупнообломочных частиц;

р - относительное содержание крупнообломочных частиц, определяемое отношением их веса к весу высушенного до постоянного веса образца крупнообломочного грунта.

Примечание. Все входящие в формулу значения приведены в долях единицы.

льдистость

2.42. Под льдистостью мерзлого грунта понимают отношение объема содержащегося в нем льда к объему всего мерзлого грунта. Значение льдистости выражают в процентах или долях единицы.

2.43. Суммарную льдистость Лс мерзлых грунтов выражают:

Лс = Лв + Лц, (12)

где Лв - льдистость за счет ледяных включений;

Лц - льдистость за счет льда-цемента.

2.44. Льдистость минеральных прослоек и макроагрегатов мерзлого грунта, содержащая только лед-цемент, выражают:

![]() (13)

(13)

где gr - удельный вес скелета грунта в г/см3.

Обозначения Wr и Wн те же, что в формуле (1) и выражены в % к весу сухого грунта.

В случае отсутствия в мерзлом грунте ледяных включений или незначительном их содержании (Лв £ 0,03), т. е. для грунтов с массивной криогенной текстурой, принимают Лс » Лц.

2.45. Льдистость мерзлых грунтов за счет ледяных включений (Лв) вычисляют раздельно для слоев (Лв.сл) и горизонтов (Лв.чор) или, если горизонты не выделены, - для заданного интервала глубин по формулам:

![]() (14)

(14)

(15)

(15)

где Wсл - суммарная влажность слоя грунта в %;

W'сл - средняя суммарная влажность слоя в %;

Wгор - суммарная влажность горизонта грунта в %.

Значения Wr и gr - те же, что в формуле (13).

Примечание. Значение влажности минеральных прослоек Wг в пределах слоев и горизонта предполагается постоянным.

2.46. Льдистость за счет ледяных включений, когда они имеют четкие границы, толщину более 2 мм и расстояние между соседними ледяными включениями превышает 10 мм, можно определять расчетом по результатам непосредственных измерений в стенках горных выработок или по кернам, извлеченным из буровых скважин.

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС

2.47. Под объемным весом мерзлого грунта понимают вес единицы его объема.

Различают:

объемный вес

мерзлого грунта ненарушенного сложения и природной влажности ![]() (в г/см3),

равный отношению веса монолита мерзлого грунта к его объему;

(в г/см3),

равный отношению веса монолита мерзлого грунта к его объему;

объемный вес скелета

мерзлого грунта ![]() (в г/см3),

равный отношению веса монолита, высушенного до постоянного веса при 100-105° С,

к его первоначальному объему в мерзлом состоянии.

(в г/см3),

равный отношению веса монолита, высушенного до постоянного веса при 100-105° С,

к его первоначальному объему в мерзлом состоянии.

2.48. Для определения объемного веса песчаных и глинистых мерзлых грунтов в зависимости от типа криогенной текстуры применяют следующие методы:

для мерзлых грунтов массивной криогенной текстуры - метод режущего кольца (пп. 2.54-2.57), метод обмера образцов правильной геометрической формы (п. 2.58), метод взвешивания в нейтральной жидкости (пп. 2.59-2.62);

для мерзлых грунтов слоистой и сетчатой криогенной текстуры - метод вытеснения нейтральной жидкости (пп. 2.63-2.65) или расчетный метод (п. 2.67).

2.49. Объемный вес мерзлых крупнообломочных грунтов определяют вне зависимости от их криогенной текстуры методом вытеснения нейтральной жидкости (пп. 2.63-2.65) или методом «лунки» (п. 2.68).

2.50. Определение объемного веса мерзлого грунта выполняют в помещении с отрицательной температурой воздуха в шерстяных перчатках; приборы и нейтральная жидкость, используемые для определения объемного веса мерзлых грунтов, должны иметь отрицательную температуру.

2.51. Взвешивание производят с точностью до 0,01 г на технических весах и до 1 г на чашечных весах. Определение объемного веса мерзлого грунта производят с двукратной повторностью. Расхождение в результатах параллельных определений объемного веса мерзлого грунта не должно превышать 0,05 г/см3. За величину объемного веса мерзлого грунта принимают среднее арифметическое значение результатов параллельных определений. Конечный результат выражают с точностью до 0,01 г/см3.

2.52. Каждое определение объемного веса мерзлого грунта должно сопровождаться указанием:

метода определения;

криогенной текстуры: ее типа, размеров и формы ледяных включений, расстоянии между ними; влажности монолита мерзлого грунта.

ПРИБОРЫ

2.53. Для определения объемного веса мерзлого грунта применяют следующую аппаратуру:

кольца с насадкой из некоррозирующего металла внутренним диаметром не менее 80 мм, высотой не более диаметра и не менее половины диаметра кольца, со стенками толщиной 1,5-2 мм;

два плоских стекла или пластинки с гладкой поверхностью из плексигласа или металла для покрывания кольца с грунтом;

пресс винтовой;

ножовку по металлу;

нож с прямым лезвием;

весы технические на 1 кг Т-1000 с разновесом Т-2-1000;

нефтеденсиметр, укороченный с ценой деления 0,001 г/см3 и термометром со шкалой от -15 до +35° С;

стеклянный сосуд емкостью не менее 500 см3;

мензурка или мерный цилиндр емкостью 1000 мл;

стеклянные стаканчики для взвешивания по ГОСТ 7148-70 или алюминиевые стаканчики с крышкой;

стеклянный или металлический измерительный сосуд емкостью 2-3 л;

ведро со сливом емкостью 10-12 л;

весы чашечные на 10 кг с комплектом разновеса Г-1-10.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Метод режущего кольца

2.54. Метод режущего кольца применяют для определения объемного веса сыпучемерзлого, пластичномерзлого и твердомерзлого грунта:

в случае сыпучемерзлого грунта режущее кольцо вдавливают в монолит и определение объемного веса производят в соответствии с ГОСТ 5182-64 «Грунты. Методы лабораторного определения объемного веса»;

в случае пластичномерзлого и твердомерзлого грунта режущее кольцо насаживают на призму, предварительно вырезанную из монолита.

2.55. Из монолита пластичномерзлого или твердомерзлого грунта с помощью ножовки выпиливают призму, наименьший размер которой на 2-3 см превышает диаметр режущего кольца. Призму мерзлого грунта помещают на площадку пресса, на ее верхнее основание ставят режущее кольцо острым концом вниз; сверху на кольцо надевают насадку и опускают поршень до упора. Подрезают ножом мерзлый грунт вокруг кольца и одновременно осторожно опускают поршень пресса, не допуская перекоса кольца.

Примечание. При отсутствии пресса кольцо насаживают вручную.

2.56. После того как кольцо с насадкой заполнено мерзлым грунтом, его вынимают из-под пресса. С нижней стороны кольца ножовкой осторожно отпиливают мерзлый грунт на расстоянии 3-5 мм от края кольца и снимают с него насадку. Избыток грунта с обеих сторон кольца срезают ножом, грунт с торцов зачищают шкуркой вровень с краями кольца.

Кольцо с грунтом помещают между заранее взвешенными плоскими стеклами или пластинками и взвешивают на технических весах. Мерзлый грунт из кольца выдавливают в заранее взвешенную выпаривательную чашку, взвешивают и определяют суммарную влажность мерзлого грунта.

2.57.

Объемный вес мерзлого грунта ![]() в г/см3

вычисляют по формуле

в г/см3

вычисляют по формуле

![]() (16)

(16)

где g - вес кольца с мерзлым грунтом и покрывающими его плоскими стеклами или пластинками в г;

g1 - вес кольца в г;

g2 - вес стекол или пластинок в г;

V - объем кольца в см3.

Запись данных опыта производят по форме табл. 9.

Таблица 9 (Форма)

Определение объемного веса мерзлых грунтов способом режущего кольца

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

№ выработки |

Глубина взятия образца в м |

Объем кольца в см3 V |

Вес кольца g1, г |

Вес кольца с грунтом и стеклами g, г |

Вес стекол g2, г |

Вес мерзлого грунта g - g1- g2, г |

Объемный вес

мерзлого грунта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определение объемного веса мерзлых грунтов способом взвешивания в нейтральной жидкости

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

№ выработки |

Глубина взятия образца в м |

Вес образца в воздухе g, г |

Вес образца в нейтральной жидкости g1, г |

Удельный вес нейтральной жидкости gж , г/см3 |

Объемный вес

мерзлого грунта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Метод обмера образцов правильной геометрической формы

2.58. При отсутствии колец для взятия образцов мерзлого грунта ненарушенного сложения для определения объемного веса можно использовать керны из буровых скважин весом не более 1 кг каждый или образцы-монолиты из шурфов, которым придают форму куба с ребром около 5 см.

Высоту и диаметр керна или каждое ребро куба измеряют с трехкратной повторностью, с точностью до 1 мм. Керн или монолит взвешивают, не допуская его оттаивания, на технических весах с точностью до 0,01 г.

Объемный вес вычисляют по формуле

![]() (17)

(17)

где g - вес образца в г;

V - объем образца в см3.

Метод взвешивания в нейтральной жидкости

2.59. Стеклянный сосуд емкостью ~500 см3 на две трети его высоты заполняют нейтральной жидкостью (керосином, лигроином и т. п.), измеряют ее температуру и определяют удельный вес нефтеденсиметром.

С коромысла технических весов снимают левую дужку с чашкой и уравновешивают весы с помощью мешочка с дробью, подвешенного на крючок левой дужки.

2.60. Из монолита мерзлого грунта отбирают пробу произвольной формы весом ~100-150 г, перевязывают ее капроновой ниткой, подвешивают к левой серьге и взвешивают. Одновременно из монолита берут пробу мерзлого грунта для определения влажности грунта (пп. 2.28-2.30 или 2.31).

2.61. На подставку весов с левой стороны помещают стеклянный сосуд с нейтральной жидкостью; пробу мерзлого грунта, подвешенную к левой серьге весов, осторожно погружают в жидкость на глубину не менее 5-7 см и вновь взвешивают.

Примечание. Проба мерзлого грунта при взвешивании в нейтральной жидкости не должна соприкасаться с дном и стенками сосуда.

2.62.

Объемный вес мерзлого грунта (![]() ) в г/см3 вычисляют

по формуле

) в г/см3 вычисляют

по формуле

![]() (18)

(18)

где g - вес пробы мерзлого грунта в воздухе в г;

g1 - вес пробы мерзлого грунта в нейтральной жидкости в г;

gж - удельный вес нейтральной жидкости в г/см3.

Запись данных опыта производят по форме табл. 10.

Метод вытеснения нейтральной жидкости

2.63. Монолит мерзлого грунта произвольной формы весом 3-5 кг взвешивают на чашечных весах и перевязывают капроновой жилкой или тонкой проволокой.

Ведро со сливом наполняют нейтральной жидкостью, пока избыток не начнет выливаться через слив; предварительно измеряют температуру и определяют удельный вес нейтральной жидкости нефтеденсиметром.

Монолит мерзлого грунта, подвешенный на жилке или проволоке, осторожно погружают в сосуд с нейтральной жидкостью и собирают всю вытесняемую жидкость в заранее взвешенный стеклянный или металлический сосуд емкостью 2-3 л.

2.64. Сосуд с вытесненной жидкостью взвешивают на чашечных весах. Монолит мерзлого грунта извлекают из ведра, удаляют слой, пропитанный жидкостью, определяют влажность мерзлого грунта.

2.65. Объемный вес мерзлого грунта определяют по формуле

![]() (19)

(19)

где g - вес монолита мерзлого грунта в воздухе в г;

g1 - вес сосуда с вытесненной жидкостью в г;

g2 - вес сосуда в г;

gж - удельный вес нейтральной жидкости в г/см3.

Запись данных опыта производят по форме (табл. 11а).

2.66. При массовых определениях объемного веса мерзлых грунтов п поле допускается измерять объем вытесненной жидкости мензуркой или мерным цилиндром. В этом случае объемный вес мерзлого грунта вычисляют по формуле

![]() (20)

(20)

где g - вес монолита мерзлого грунта п воздухе в г;

V - объем вытесненной жидкости в см3.

Запись данных опыта производят по форме табл. 11б.

Таблица 11а (Форма)

Определение объемного веса мерзлых грунтов методом вытеснения нейтральной жидкости

а) взвешивание вытесненной жидкости

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

Глубина взятия образца в м |

Вес образца в воздухе g, г |

Вес сосуда g2, г |

Вес сосуда с вытесненной нейтральной жидкостью, g1, г |

Вес вытесненной нейтральной жидкости g1-g2, г |

Удельный вес нейтральной жидкости gж, г/см3 |

Объемный вес образца

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 11б (Форма)

б) измерение объема вытесненной жидкости

|

№ п.п. |

Лабораторный № |

№ выработки |

Глубина взятия образца в м |

Вес образца в воздухе g, г |

Объем вытесненной жидкости Vж, см2 |

Объемный вес

образца |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Расчетный метод

2.67. Объемный вес мерзлых грунтов слоистой и сетчатой криогенной текстуры можно определить расчетом на основании данных о его влажности. Для каждого слоя заданного интервала глубин или горизонта грунта объемный вес вычисляют по формуле

![]() (21)

(21)

где gr - удельный вес скелета грунта в г/см3.

Wc - суммарная влажность слоя или горизонта (интервала глубин) в долях единицы.

Способ «лунки»

2.68. Определение объемного веса мерзлого грунта способом «лунки» производят в открытых горных выработках (шахтах, шурфах и т. д.). Дно выработки выравнивают и зачищают, затем на дне делают углубление («лунку») размером не менее 20´20´20 см и по возможности правильной формы. Весь грунт, отобранный из лунки, собирают и взвешивают на чашечных весах с точностью до 1 г. Объем лупки замеряют, полностью заполняя ее из мерного сосуда сухим песком или водой.

Примечание. При заполнении водой лунку выстилают синтетической пленкой.

Объемный вес мерзлого грунта вычисляют по формуле

![]() (22)

(22)

где g2 - вес выбранного из лупки грунта в г;

Vлун - объем лунки, равный объему заполнившего ее песка или воды, в см3.

Объемный вес скелета

2.69. Объемный вес

скелета мерзлого грунта ![]() вычисляют по формуле

вычисляют по формуле

![]() (23)

(23)

где

![]() - объемный вес мерзлого грунта в г/см3;

- объемный вес мерзлого грунта в г/см3;

Wc - суммарная влажность грунта в долях единицы.

ЗАСОЛЕННОСТЬ

2.70.

Под засоленностью грунта понимают весовое содержание в нем водорастворимых

солей. Засоленность Z выражают в % к весу скелета

грунта, включая вес водорастворимых солей, т. е. ![]() (где gч - вес скелета частиц грунта,

включая и вес водорастворимых солей).

(где gч - вес скелета частиц грунта,

включая и вес водорастворимых солей).

2.71. Грунты называют засоленными, если содержание в них водорастворимых солей превышает:

для песков 0,1%;

для супесей 0,15%;

для суглинков 0,2%;

для глин 0,25%.

Примечания: 1. Крупнообломочные грунты называются засоленными, если содержание водорастворимых солей в их заполнителе превышает указанные значения засоленности.

2. Критерии засоленности для различных номенклатурных видов грунта установлены на основании данных о влиянии засоленности на прочностные свойства образцов мерзлых грунтов.

2.72. Для определения засоленности мерзлых грунтов используют монолиты или образцы нарушенного сложения и природной влажности.

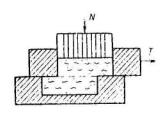

ПРИБОРЫ