Все документы,

представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены

исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких

ограничений.

Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте

без каких-либо ограничений.

ВСЕСОЮЗНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ТРАНСПОРТУ

(ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ) ГОССТРОЯ СССР

ПОСОБИЕ

ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

СТАНЦИЙ

(к СНиП

2.05.07-85)

Утверждено

приказом Союзпромтрансниипроекта

от 14 октября 1986 г. № 200

![]()

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1990

Рекомендовано к изданию решением научно-технического совета Промтрансниипроекта.

Пособие по проектированию промышленных железнодорожных станций (к СНиП 2.05.07-85)/Промтрансниипроект. - М.: Стройиздат, 1990.

Приведены классификация промышленных станций, основные технические требования к плану и профилю станционных путей и сортировочных устройств, рекомендации по проектированию верхнего строения и путевого развития станций, методика расчета числа и длины станционных путей и других элементов станций.

Разработано Промтрансниипроектом (инженеры В.И. Поляков, Н.И. Провотворов, Т.А. Панькова, Л.И. Элькес, Т.Р. Лукьянова, кандидаты техн. наук Б.А. Евдокимов, В.А. Сидяков, М.Н. Маничев) и ГПИ Харьковского Промтранспроекта (инженеры А.Г. Мирошников, Е.М. Ханин).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие разработано к СНиП 2.05.07-85 и содержит методические указания, рекомендации и вспомогательные материалы по проектированию промышленных станций.

1.2. Под промышленными станциями понимаются:

железнодорожные раздельные пункты, расположенные на внутренних путях, предназначенные для переработки или распределения вагонопотоков предприятий и организаций и выполнения маневровых работ по обслуживанию фронтов погрузки или разгрузки;

железнодорожные пути грузовых пунктов *, объединенные общим путевым развитием, предназначенные для выполнения маневровых работ по обслуживанию фронтов и обеспечивающих погрузку или разгрузку вагонов;

* В дальнейшем - грузовые пункты.

распределительные посты и станции (в том числе разъезды и обгонные пункты), предназначенные для выполнения операций по распределению вагонопотоков между другими станциями, а также для обеспечения пропускной способности и намечаемой организации движения;

грузовые станции (в том числе технологические), предназначенные для выполнения преимущественно маневровой работы по обслуживанию пунктов или фронтов погрузки-выгрузки;

сортировочные станции, предназначенные для переработки вагонопотоков отдельных предприятий или групп предприятий (промышленных узлов).

Примечания: 1. К внутренним железнодорожным путям относятся пути, расположенные на территории заводов, фабрик, шахт, портов, лесных и торфяных разработок, электростанций, складских баз, карьеров и других предприятий; пути промышленных станций и постов, станций промышленных узлов, а также пути, соединяющие между собой эти станции и посты, погрузочно-выгрузочные фронты, предприятия или отдельные производства, расположенные на обособленных площадках. Внутренние пути подразделяются на соединительные, станционные и погрузочно-выгрузочные.

2. К технологическим станциям относятся грузовые станции, обслуживающие погрузочно-разгрузочные фронты, связанные непосредственно с технологическим процессом производства.

1.3. Промышленные станции надлежит проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-85. Промышленный транспорт и СНиП II-39-76. Железные дороги колеи 1520 мм (в части увязки их с проектированием внешних (подъездных) путей), положений по разработке раздела «Транспорт» в схемах генеральных планов промышленных узлов (в части увязки с общими планировочными решениями), «Положений о порядке проведения согласования с Министерством путей сообщения при проектировании и строительстве объектов промышленного железнодорожного транспорта», а также других общесоюзных нормативных документов по проектированию и эксплуатации сооружений и устройств промышленного транспорта, отражающих технологические требования основного производства.

При проектировании технологических станций необходимо учитывать специфические требования, вызываемые технологическим процессом соответствующего производства, и рекомендации к проектированию промышленных станций настоящего Пособия.

При проектировании промышленных станций необходимо соблюдать постановления директивных органов об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов и о мерах по снижению шума на промышленных предприятиях, в городах и других населенных пунктах, правила технической эксплуатации железных дорог СССР и правила технической эксплуатации железнодорожных путей соответствующего министерства (ведомства), противопожарные и санитарные нормы, требования по обеспечению безопасности людей, а также другие общесоюзные нормы и правила проектирования, распространяющиеся на объекты промышленного транспорта.

1.4. Дополнительное путевое развитие станций железных дорог общего пользования, вызываемое примыканием к ним внешних (подъездных) железнодорожных путей, разъезды и обгонные пункты, располагаемые на железнодорожных подъездных путях, соединяющих станции примыкания общей сети железных дорог с внутренними железнодорожными путями промышленных предприятий, а также приемоотправочные парки промышленных станций, передаваемые в ведение железных дорог общего пользования, должны проектироваться в соответствии с указаниями СНиП II-39-76 и Инструкции по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

1.5. При проектировании следует стремиться к сокращению числа станций, совмещая на общих станциях сортировочную и грузовую работу по распределению вагонопотоков между станциями и маневровые операции по обслуживанию пунктов или фронтов погрузки-выгрузки.

Промышленные станции следует проектировать с учетом комплексного использования путевого развития станций, расположенных на внешних и внутренних железнодорожных путях предприятий, а также станций примыкания железных дорог общего пользования.

1.6. Принципиальное размещение промышленных станций, их путевое развитие, тип сортировочного устройства устанавливают при решении общей схемы железнодорожного транспорта при разработке схем генеральных планов промышленных узлов, генеральных схем железнодорожного транспорта промышленных районов или в технико-экономических обоснованиях проектирования и строительства сооружений промышленного железнодорожного транспорта, исходя из условий рационального распределения работы между станциями общей сети железных дорог и промышленными станциями с концентрацией сортировочной работы на наименьшем числе станций.

Принимаемые решения по станциям должны обеспечивать необходимую пропускную способность подъездных и соединительных путей, пропускную и перерабатывающую способность элементов станции при соблюдении безопасности движения и при оптимальных капитальных затратах и эксплуатационных расходах (минимальных приведенных расходах). Для этого следует предусматривать:

применение методов эксплуатации, способствующих быстрейшей доставке маршрутных составов и отдельных групп вагонов к грузовым пунктам, а также сокращению простоя вагонов;

организацию поточной обработки вагонопотоков и передвижения маневровых средств при обслуживании нескольких предприятий;

оснащение станций совершенными техническими устройствами: электрической централизацией стрелок и сигналов, автоматической очисткой стрелок, механизацией торможения вагонов, радиосвязью, пневмопочтой и др.;

возможность механизации ремонта станционных путей, в том числе устройство точек электросети для подключения путевых электроинструментов и машин.

1.7. Принимаемые проектные решения должны обеспечивать возможность последующего развития станций по мере увеличения объема их работы. При этом размещение станций, их принципиальные путевые схемы и длины станционных площадок должны назначаться на расчетный срок, за который принимается год достижения предприятиями, для которых проектируется железнодорожный транспорт, полной проектной мощности и должна учитываться перспектива дальнейшего развития предприятий, расположенных в данном районе.

Установленное на расчетный срок полное развитие станции должно, как правило, осуществляться по очередям, позволяющим вводить в эксплуатацию отдельные пусковые комплексы (парки, пути, сооружения, здания, устройства), определяемые в проектах в зависимости от срока ввода в эксплуатацию отдельных предприятий, производств или их очередей.

Постовые устройства электрической централизации стрелок и сигналов станции должны предусматриваться на полную проектную мощность обслуживаемых ею промышленных предприятий.

1.8. Земляное полотно на промышленных железнодорожных станциях и постах следует проектировать по СНиП 2.05.07-85.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАНЦИЙ

Продольный профиль станционных путей

2.1. Станции, отдельные парки и их элементы следует размещать в профиле согласно табл. 1.

2.2. Во всех случаях расположения станций на уклонах должны быть обеспечены условия удержания поездов установленной и перспективной массы вспомогательными тормозами локомотивов, а также условия трогания с места этих поездов.

2.3. На станциях, на которых не отцепляют локомотив от вагонов, максимально допустимый уклон imax %о, обеспечивающий удержание поездов установленной (с учетом перспективной) массы тормозами локомотивов, определяют по формуле

imax = 250ΣKт/(Pл + Q), (1)

где

Pл - масса локомотива, т; Q - масса поезда, т; ΣKт - сумма нажатий тормозных колодок локомотива, кН.

Если значение imax по расчету получается более ip, оно ограничивается значением ip, но не более 12 %о, при котором локомотив может удержать состав собственными тормозными средствами.

2.4. Максимально допустимый уклон iтр, обеспечивающий трогание поезда с места, определяется по формуле

iтр = Fк.тр/(P + Q) - ωтр, (2)

где

Fк.тр - касательная сила тяги локомотива при трогании поезда с места, Н; ωтр - сопротивление движению при трогании поезда с места, Н/кН; ωтр = k142(q + 7) - для подшипников скольжения; ωтр = k28/(q + 7) - для роликовых подшипников; q - нагрузка на ось вагона; k - коэффициент, зависящий от числа вагонов в поезде.

Количество вагонов 1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент k 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1

При определении наибольшей крутизны уклона iтр следует исходить из наиболее неблагоприятных условий, которые для близкой перспективы характеризуются наименьшим удельным весом вагонов на роликовых подшипниках в поезде в размере 15 - 20 % и средней нагрузкой на ось вагона 16. Этим условиям удовлетворяет зависимость

iтр = 1,35iр - 3,5, (3)

где iр - руководящий уклон, %о.

Таблица 1

|

Условия расположения в профиле |

||||

|

нормальные |

трудные |

особо трудные |

||

|

1. Площадки, отдельные парки и тупики маневровых районов станций, на которых предусматривается сортировка и отцепка вагонов от состава |

На горизонтальной площадке |

На уклоне не свыше 1,5 %о |

||

|

2. То же, на реконструируемых станциях, разъездах и обгонных пунктах |

То же |

При технико-экономическом обосновании допускается сохранять существующие уклоны |

||

|

3. Площадки и пути разъездов и обгонных пунктов, на которых не предусмотрены маневры и отцепка локомотива или вагонов от состава |

» |

При соответствующем обосновании допускается располагать на уклонах до 12 %о, а в карьерах - до 75 %о руководящего уклона соединительного пути |

||

|

4. Пути, соединяющие отдельные парки станции, а также пути для перестановки составов и отдельных групп вагонов |

На уклонах, соответствующих массе обращающихся составов и силе тяги локомотивов, но не более 20 %о |

|||

|

5. Пути одиночного следования электровозов и тепловозов |

На уклонах не свыше 60 %о |

|||

|

6. Удлинение приемоотправочных путей на станциях |

На горизонтальной площадке |

На уклонах не круче 1,5 %о |

При технико-экономическом обосновании допускается размещать удлиняемую часть путей на уклонах не круче 2,5 %о при отсутствии отцепки вагонов от состава и при принятии мер по самопроизвольному уходу вагонов на перегон |

|

|

7. Диспетчерские съезды и отдельные стрелочные переводы на подходах к станциям и перегонах за пределами стрелочных горловин |

На любом уклоне до руководящего включительно |

|||

|

8. Стрелочные горловины, на которых не предусмотрено производство маневров |

На горизонтальной площадке или на уклоне не круче 2,5 %о |

За пределами крайнего предельного столбика в сторону перегона (соединительного пути) - на уклоне не круче руководящего или уклона кратной тяги, уменьшенных на 2 %о |

При соответствующем обосновании на руководящем уклоне или уклоне кратной тяги |

|

|

9. Стрелочные зоны, в пределах которых сортировка вагонов производится с вытяжных путей |

На спуске в сторону сортировки крутизной не более 4 %о или на горизонтальной площадке |

|||

|

10. Подходы к станциям |

Перед входными сигналами на протяжении, равном полезной длине приемоотправочных путей - на уклонах, обеспечивающих трогание поездов с места |

|||

|

11. Развязки подходов к станциям, предназначенные исключительно для движения поездов в одном направлении |

На уклонах (спусках) не более руководящего |

На уклонах (спусках) круче руководящего, но не более 30 %о |

На уклонах (спусках) круче руководящего, но не более 40 %о |

|

|

12. Вытяжные пути при общем среднесуточном объеме сортировки менее 150 ваг. * при работе осаживанием |

В соответствии с продольным профилем смежного пути при условии обеспечения трогания с места сортируемых составов при маневрах, а также фиксированной остановки их при выключенных вагонных тормозах, но не круче 2,5 %о, или на площадке |

|||

|

13. Вытяжные пути при общем среднесуточном объеме сортировки 150 ваг. и более при работе толчками |

На спуске не круче 2,5 %о в сторону обслуживаемых ими путей или на горизонтальной площадке |

На подъеме не круче 2 %о в сторону станции |

||

|

14. Длина элементов продольного профиля парковых путей станций |

Не менее половины длины поезда или подачи (но не менее 100 м) |

Не менее 100 м, а при обращении поездов и подач массой менее 500 т - 50 м |

||

|

15. Длина элементов продольного профиля путей, соединяющих отдельные парки станций и путей одиночного следования локомотивов |

Не менее 50 м |

|||

|

16. Сопряжение смежных прямолинейных элементов в вертикальной плоскости |

По нормам, установленным для соединительных путей в нормальных условиях |

|||

|

17. Проектирование стрелочных переводов на вертикальных кривых |

Вне пределов вертикальных кривых |

Вне пределов и в пределах вертикальных кривых радиусом не менее 5000 м. При переустройстве (реконструкции) существующих станций, а также на станциях, расположенных на лесовозных ветках - в пределах вертикальных кривых радиусом не менее 2000 м |

||

|

* В пособии принято: вагон (ваг.). |

||||

На участках, где намечается обращение замкнутых маршрутов из большегрузных вагонов преимущественно на роликовых подшипниках, крутизна уклона iтр может быть определена согласно правилам тяговых расчетов.

2.5. Если станция в плане располагается на кривой, наибольшую величину уклона профиля iэ(к), %о, обеспечивающего трогание поезда с места, следует определять как разность уклона трогания iтр и уклона, эквивалентного дополнительному сопротивлению от кривой,

iэ(к) = 12,2Σα/lк, (4)

Σα - суммарный угол поворота, град; lк - длина кривой, м.

2.6. При резкой неравномерности грузопотоков по направлениям движения разъезды и обгонные пункты с поперечным расположением приемоотправочных путей, на которых не предусмотрена отцепка локомотивов и вагонов, целесообразно проектировать на спуске в сторону грузового направления.

2.7. На станциях, где предусматриваются отцепка локомотивов или вагонов от составов и производство маневровых операций, в целях исключения самопроизвольного ухода подвижного состава с роликовыми подшипниками может быть применен трехэлементный продольный профиль вогнутого очертания.

Длина противоуклонов li, м, определяется по формуле

li = klпо/iпу, (5)

где

lпо - полезная длина приемоотправочного или главного пути, м; iпу - крутизна противоуклона (1,5 - 2,5 %о); k - коэффициент, определяющий допустимую глубину понижения (0,45 - для приемоотправочных путей, 0,55 - для главных путей).

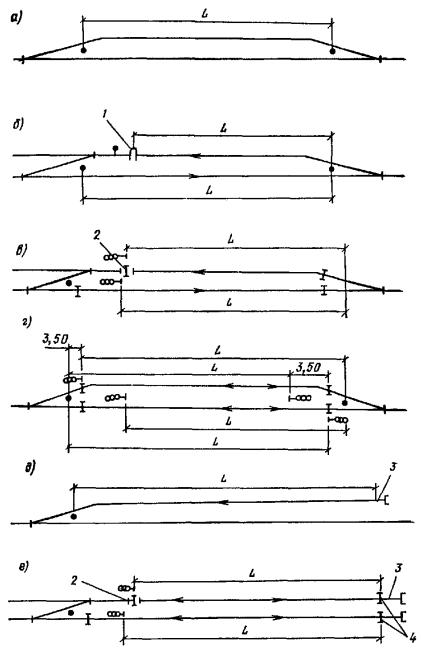

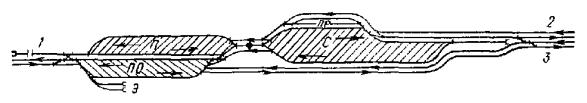

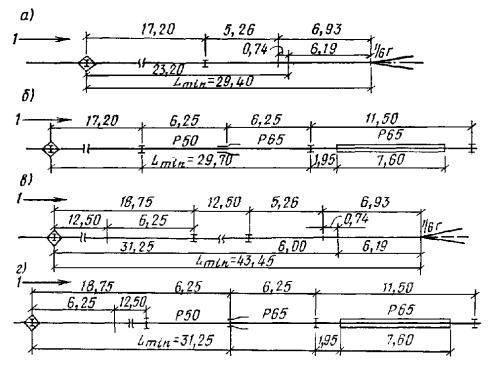

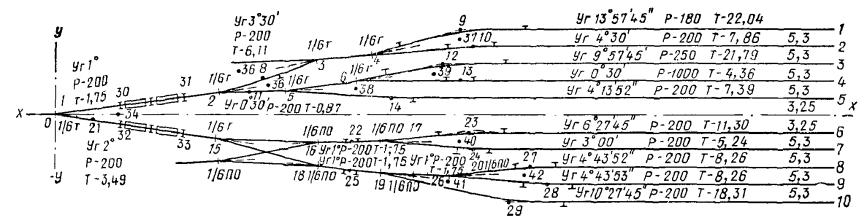

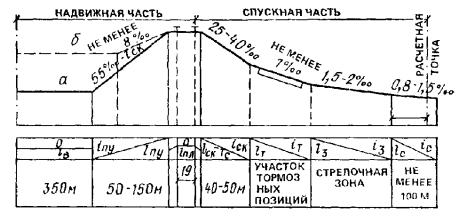

Сочетания элементов, образующих трехэлементный вогнутый профиль необходимой глубины, обеспечивающих длину элементов не менее 200 м, приведены в табл. 2 и на рис. 1.

Таблица 2

|

Крутизна противоуклона, %о |

Длина, м |

||

|

противоуклона |

разделительной площадки |

||

|

650 - 850 |

1,5 |

255 - 310 |

225 - 450 |

|

|

2,0 |

200 - 235 |

|

|

|

1,5 |

315 - 385 |

|

|

1050 |

2,0 |

235 - 290 |

280 - 650 |

|

|

2,5 |

200 - 230 |

|

|

|

1,5 |

375 - 460 |

|

|

1250 |

2,0 |

280 - 345 |

335 - 800 |

|

|

2,5 |

225 - 275 |

|

Рис. 1. Трехэлементный вогнутый продольный профиль приемоотправочных путей

1-1 - перегон; iпу - крутизна противоуклонов, равная 1,5 ¸ 2,5 %о; iгр - величина уклонов горловины, %о; li - длина противоуклонов; lрп - длина разделительной площадки; lпо - полезная длина приемоотправочного пути; lгр - длина горловин; L - длина станционной площадки; hпу - глубина понижения профиля

2.8. Расположение станции на уклоне должно быть обосновано технико-экономическим расчетом. В этом расчете экономия за счет сокращения объемов строительных работ или длины трассы подъездного или соединительного пути при расположении станции на уклоне должна быть сопоставлена с увеличением затрат на строительство и эксплуатацию, вызванных необходимостью предотвращения самопроизвольного ухода вагонов.

План станционных путей

2.9. Основные нормы размещения станций, разъездов и обгонных пунктов, а также их отдельных элементов в плане приведены в табл. 3.

Таблица 3

|

Условия расположения в плане |

|||

|

нормальные |

трудные |

особо трудные |

|

|

1. Станции и отдельные их парки с числом парковых путей более 5, разъезды, обгонные пункты |

На прямых участках пути |

На кривых, обращенных в одну сторону, радиусом не менее 500 м |

При отсутствии маневровой работы - на обратных кривых радиусом не менее 500 м |

|

2. Станции с числом парковых путей 5 и менее |

То же |

При маневровой работе, не связанной с сортировкой вагонов (прицепка, отцепка, перестановка), - на обратных кривых радиусом не менее 350 м. В отдельных обоснованных случаях при переустройстве (реконструкции) допускается сохранение существующих радиусов кривых, но не менее 160 м |

|

|

3. Станции, расположенные на карьерах и на отвалах |

» |

На кривых, обращенных в одну сторону, радиусом не менее 200 м, а при переустройстве (реконструкции) - 160 м |

|

|

4. Стрелочные горловины и отдельные стрелочные переводы |

» |

- |

На прямых участках пути. При обосновании и переустройстве станций - на кривых участках. При этом следует учитывать, что переводы с односторонним направлением кривых вписываются в кривые радиусом не менее 400 м, а с разносторонним направлением кривых - 500 м |

|

5. Проектирование переходных кривых на станциях, разъездах и обгонных пунктах |

Переходные кривые между кривыми проектируют по нормам, предусмотренным для соединительных путей. Если на главных и приемоотправочных путях станций не предусматривается безостановочный пропуск поездов, кривые участки допускается проектировать без переходных кривых и возвышения наружного рельса |

||

|

6. Вытяжные пути |

На прямых участках пути |

На кривых, обращенных в одну сторону, радиусом не менее 600 м |

На кривых, обращенных в одну сторону, радиусом не менее: 500 м - при маневровых локомотивах со сцепной массой свыше 120 т; 300 м - при маневровых локомотивах со сцепной массой 50 - 120 т; 200 м - при маневровых локомотивах со сцепной массой менее 50 т. При соответствующем обосновании допускается сохранение обратных кривых на существующих вытяжных путях; при этом должны быть обеспечены необходимые условия для безопасной маневровой работы |

|

7. Прямые вставки между переходными кривыми, а при их отсутствии - круговыми кривыми |

15 - 20 м - между обратными кривыми при радиусах хотя бы одной из них 250 м и менее. При радиусах более 250 м прямые вставки между обратными кривыми допускается не предусматривать. На путях, не предназначенных для организованного прохода поездов, прямые вставки можно не предусматривать, независимо от радиуса кривых |

||

|

8. Радиусы кривых в пределах путей, соединяющих отдельные парки станции, и путей следования одиночных локомотивов |

200 м |

150 м; при обращении на станционных путях магистральных маневровых электровозов и тепловозов с колесной формулой 3-3-160 м |

|

|

9. Прямые вставки перед воротами зданий или грузовыми фронтами на станциях |

Не менее длины наиболее длинного вагона, подаваемого в здание или на фронт |

2 м при уширении в необходимых случаях ворот зданий для обеспечения габарита приближения строений |

|

Расстояния до зданий, сооружений и между осями смежных путей

2.10. Расстояния от оси железнодорожного пути до зданий и сооружений по горизонтали, а также от головки рельса до элементов сооружений по вертикали на прямых участках путей принимают по ГОСТ 9238-83.

2.11. Для путей, сооружений и устройств в приемоотправочных и других парках промышленных станций, обслуживаемых железной дорогой общего пользования, применяется габарит приближения строений по ГОСТ 9238-83.

Для путей, сооружений и устройств промышленных железнодорожных станций, в том числе на территории и между территориями заводов, фабрик, мастерских, депо, речных и морских портов, грузовых дворов, складов и других промышленных и транспортных предприятий независимо от системы обслуживания применяется габарит приближения строений по ГОСТ 9238-83.

2.12. В кривых участках пути габариты приближения строений увеличивают согласно инструкций по применению габаритов приближения строений и подвижного состава и ГОСТ 9238-83.

2.13. Вертикальные размеры габаритов приближений строений должны соблюдаться в течение всего периода эксплуатации сооружения и устройства. Поэтому строительные размеры сооружений и устройств по высоте назначают с учетом возможного изменения уровня верха головок рельсов: понижения - вследствие износа рельсов, повышения - вследствие укладки более высоких типов рельсов, перехода на щебеночный балласт, подъемки пути и др.

2.14. Расстояния между осями смежных путей на прямых участках должны быть не менее указанных в табл. 4.

2.15. В целях соблюдения безопасности труда станционных работников опоры освещения, связи и прочие сооружения, устанавливаемые в междупутьях, должны, по возможности, располагаться в уширенных междупутьях станций или за пределами путевого развития.

2.16. Сооружения и устройства, располагаемые между путями, должны сосредоточиваться между ограниченным числом междупутий с тем, чтобы не затруднять механизированную очистку и уборку снега и мусора снегоуборочными и другими машинами.

2.17. На станциях через каждые 6 - 10 путей, а в отдельных случаях между группами путей различной специализации, предусматриваются междупутья 6500 мм.

2.18. Взаимное расположение опор контактной сети и других сооружений и сигналов должно обеспечивать их видимость, необходимую по условиям движения поездов.

Таблица 4

|

Расстояние между осями смежных путей на станциях, мм |

||

|

нормальное |

наименьшее |

|

|

1. Главные |

5300 |

4800 |

|

2. Главные и смежные с ними |

5300 |

5300 |

|

3. Сортировочно-отправочных, отправочных и приемоотправочных парков |

5300 |

4800 |

|

4. Сортировочных и предгорочных парков |

5300 |

4800 |

|

5. Приемоотправочные пути станций, расположенных на территории предприятий, при отсутствии приемосдаточных операций |

4800 |

4800 |

|

6. Крайние пути смежных пучков путей сортировочного парка |

6500 |

5300 |

|

7. Стрелочная улица и смежный с ней путь |

5300 |

5300 |

|

8. Вытяжной и смежный с ним путь |

6500 |

5300 |

|

9. Экипировочные при наличии на них смотровых канав |

5500 |

5500 |

|

10. Пути парка отправления при механизации продольной и поперечной транспортировке запасных частей для ремонта вагонов в поездах |

Через один путь 5600 и 5300 |

Через один путь 5600 и 5300 |

|

11. Весовой и смежный с ним путь со стороны весовой платформы |

5300 |

5300 |

|

12. Пути для отцепочного ремонта вагонов |

Через один путь 6000 и 7500 |

Через один путь 5300 и 7500 |

|

13. Вспомогательные станционные пути отстоя подвижного состава и погрузочно-разгрузочных фронтов (кроме путей для перегрузки) |

4800 |

4500 |

|

14. Погрузочно-разгрузочный путь у специализированной высокой платформы и смежный парковый или другой путь (при отсутствии особых требований) |

6500 |

6300 |

|

15. Для перегрузки непосредственно из вагона в вагон габарита I-T |

3650 |

3600 |

|

16. Для перегрузки из вагонов колеи 1520 (1524) мм в вагоны колеи 750 мм и обратно при уровне полов вагонов: одинаковом |

3600 |

3200 |

|

разном |

3600 |

3600 |

|

Примечания: 1. Наименьшие нормы допускается применять только в стесненных условиях при соответствующем обосновании. 2. В особо трудных условиях при реконструкции горок допускается сохранять существующие междупутья между пучками сортировочного парка, но не менее 4800 мм, если увеличение междупутий не вызвано устройством каких-либо сооружений. 3. В особо трудных условиях допускается уменьшать расстояния между вытяжным и смежным с ним путем до 4800 мм. |

||

2.19. При расположении в междупутьях колонн, опор, светофоров, стрелочных будок и других сооружений и устройств расстояние между осями путей в необходимых случаях увеличивается в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83.

На кривых участках расстояния между осями смежных путей и сооружениями, расположенными на междупутьях, увеличивают в соответствии с требованиями инструкций по применению габаритов приближения строения и подвижного состава и ГОСТ 9238-83.

При переустройстве или удлинении путей существующих станций и постов допускается уширять междупутья до требуемой нормы для установки сигналов, столбов и других устройств только в переустанавливаемой части.

2.20. Расстояние между осями путей внутри зданий и цехов следует устанавливать с учетом требований соответствующих норм технологического проектирования.

2.21. Расстояние между осью пути, по которому предполагается перевозка негабаритных грузов (металлоконструкций, узлов оборудования и т.д.), со смежным с ним путем устанавливается расчетом.

Полезная длина станционных путей

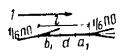

2.22. Полезная длина пути (L) определяется между предельными столбиками (рис. 2, а), предельным столбиком и стыком рамного рельса стрелочного перевода (рис. 2, б), предельным столбиком и сигналом (рис. 2, в, г).

Полезная длина вытяжных, надвижных и других тупиковых путей ограничивается предельным столбиком, сигналом (а при его отсутствии - стыком рамного рельса) и началом засыпки балластной призмы упора (рис. 2, д).

На станционных путях, оборудованных электрическими рельсовыми цепями, полезная длина путей определяется с учетом установки изолирующих стыков, рис. 2, е. Изолирующие стыки устанавливаются:

в створе с проходными, входными и маневровыми светофорами. Допускается сдвижка изолирующих стыков до 10,5 м по направлению движения и до 2 м против движения поездов. Сдвижка изолирующих стыков у входных светофоров допускается в обе стороны не более чем на 2 м. На станционных путях, используемых для приема и отправления поездов обоих направлений, а также на сортировочных путях (для получения максимально возможных длин путей) установка изолирующих стыков должна производиться на минимально допускаемом расстоянии от предельного столбика, равном 3,5 м. При этом сдвижка изолирующих стыков, как по направлению движения, так и против него, не должна допускаться, а расстояние между стыками и светофором не должно превышать 40 м. Для соблюдения этих требований между концом крестовины и изолирующими стыками могут укладываться нестандартные рельсовые рубки;

у стрелок, оборудованных электрической централизацией, участвующих в немаршрутизированных маневровых передвижениях, изолирующие стыки устанавливаются на расстоянии не менее 12,5 м от остряков одиночной или первой из спаренных стрелок и на расстоянии 25 м от остряков второй спаренной стрелки. Для одиночных стрелок, оборудованных быстродействующими приводами, расстояние от остряков до изолирующих стыков может быть сокращено до 6 м.

При наличии зависимости, обеспечивающей замыкание стрелок от занятия соседнего изолирующего участка, допускается при соответствующем обосновании установка изолирующих стыков на меньшем расстоянии.

На станциях с электрической централизацией при маневровых передвижениях по замкнутым маршрутам, а также на станциях с ручным обслуживанием стрелок, изолирующие стыки могут быть установлены у начала рамного рельса.

Рис. 2. Полезная длина станционных путей с учетом расположения сигналов и изолирующих стыков

1 - стык рамного рельса; 2 - стык рамного рельса и изолирующий; 3 - начало балластной призмы; 4 - изолирующие стыки

2.23. Станционные площадки следует проектировать, как правило, в плане на прямой параллельно направлению господствующих метелеобразующих ветров или близкому к нему, а в профиле - насыпями расчетной высоты. При этом следует по возможности избегать размещения станционных площадок в выемках, особенно в переувлажненных, а также расположенных на кривых. При невозможности выполнения указанных требований в проекте должны быть предусмотрены специальные мероприятия (снегозащитные устройства, теплоизолирующие прослойки, дренажи и др.).

На участках распространения подвижных песков продольный профиль следует проектировать насыпью высотой более 0,9 м.

2.24. Станции должны проектировать с учетом механизированной очистки от снега и быстрой его уборки со станционных путей; при этом должны быть предусмотрены места для выгрузки снега непосредственно в районе станционной площадки или за ее пределами. На станциях, расположенных на предприятиях и в зоне городской застройки, при недостатке площадей складирования снега следует предусматривать установку снеготаялок с водоотводными сооружениями от них.

При проектировании устройств электрической централизации станций, расположенных в снего- и пескозаносимых участках, следует предусматривать механизированные средства очистки стрелочных переводов.

2.25. Ширина земляного полотна поверху устанавливается с учетом числа проектируемых путей, уровня расположения отдельных станционных путей и парков и возможности увеличения числа станционных путей на перспективу.

Размеры междупутий и разрывов между парками назначают с учетом размещения откосов полотна, водоотводных устройств, а в случае необходимости - устройств и оборудования для защиты путей от заносимости снегом и песком, а также и других устройств.

При необходимости учитываются также автомобильные дороги для проезда служебных и пожарных автомашин или проезды шириной не менее 6 м с выездом на автомобильные дороги. При проектировании проездов в междупутье или в стесненных условиях допускается уменьшать их ширину до 4,5 м.

Верхнее строение и соединение путей

2.26. Тип верхнего строения на промышленных станциях принимается в зависимости от объема перевозок на прилегающих к станции участках подъездных и соединительных путей, осевой нагрузки подвижного состава и назначения путей на станциях.

На главных и приемоотправочных станционных путях, по которым предусматривается безостановочный пропуск поездов, типы верхнего строения принимают как на соединительных путях, по СНиП 2.05.07-85, а на главных и путях приема поездов со стороны внешнего (подъездного) пути - по СНиП II-39-76.

На главных и приемоотправочных путях станций, по которым не намечается безостановочный пропуск поездов, на сортировочных, вытяжных и других станционных путях тип верхнего строения принимают по табл. 5.

2.27. На главных, приемоотправочных, сортировочных и прочих путях станций, к которым примыкают внутренние соединительные или подъездные пути, имеющие разные объемы перевозок, типы верхнего строения принимают по размерам перевозок со стороны подхода путей, имеющих большой объем перевозок.

2.28. При осевой нагрузке подвижного состава св. 290 до 450 кН и при объеме перевозок на прилегающем к станции перегоне св. 10 млн. т брутто в год, а также при осевой нагрузке св. 450 кН независимо от объема перевозок следует применять рельсы типа Р75 или Р65 новые на деревянных шпалах с эпюрой 1840 шт. на 1 км и двухслойном балласте толщиной верхнего слоя не менее 30 см и подушки - 20 см или применять специальные конструкции (подбалластные плиты и т.п.).

Таблица 5

|

Показатели при осевой нагрузке подвижного состава, кН |

|||||||

|

до 230 |

св. 230 до 290 |

св. 290 до 450 |

|||||

|

при объеме перевозок на прилегающем перегоне, млн. т брутто в год |

|||||||

|

до 5 |

св. 5 до 10 |

св. 10 |

до 5 |

св. 5 до 10 |

св. 10 |

до 10 |

|

|

Тип рельсов |

Р50С |

Р50С |

Р65С |

Р50С |

Р50 - Р65С |

Р65С |

Р65С |

|

Число шпал на 1 км пути |

1440 |

1440 |

1600 |

1440 |

1600 |

1600 |

1600 |

|

Толщина балластной призмы под деревянной шпалой, см: |

|

|

|

|

|

|

|

|

однослойной |

20 |

20 |

25 |

25 |

25 |

- |

- |

|

двухслойной |

- |

- |

- |

- |

- |

20/20 |

20/20 |

|

Толщина балластной призмы под железобетонной шпалой, см: |

|

|

|

|

|

|

|

|

однослойной |

25 |

- |

- |

30 |

- |

- |

- |

|

двухслойной |

15/20 |

- |

- |

20/20 |

- |

- |

- |

2.29. На сортировочных горках мощность верхнего строения принимают по пп. 35 - 36 прил. 6.

2.30. Поверхность балластной призмы должна быть на 3 см ниже поверхности деревянных шпал и в одном уровне с поверхностью средней части железобетонных шпал.

2.31. Междупутья на станциях при расстоянии между осями смежных путей до 6,5 м следует заполнять балластом.

2.32. Поверхности балласта между торцами шпал смежных путей придают поперечный уклон в соответствии с поперечным уклоном поверхности земляного полотна.

2.33. Балластную призму смежных путей при расстоянии между их осями на раздельных пунктах 6,5 м и более, а на подходах к станциям 5 м и более (кроме районов распространения вечной мерзлоты) допускается проектировать раздельной с обеспечением отвода воды из междупутного пространства.

2.34. На надвижной части горки, на вытяжных путях, а также у крайних путей приемоотправочных парков при производстве безотцепочного ремонта вагонов в поездах балластный слой должен быть уширен согласно указаниям п. 27 прил. 6.

Таблица 6

|

Марки крестовин |

||||

|

стрелочных обыкновенных |

переводов крестных |

симметричных |

глухих пересечений |

|

|

1. Пути приема и отправления поездов и пути следования сцепов с длинномерными грузами |

1/9 |

1/9 |

1/6 |

2/9 |

|

2. Подгорочные пути |

1/9 |

2/9 и 2/6 |

1/6 |

- |

|

3. Прочие станционные пути, кроме специальных |

1/7 |

1/7 |

1/4,5 |

2/6 |

|

4. Специальные пути на станциях металлургических заводов: чугуновозные, шлаковозные и слитковозные пути |

1/6 |

1/7 |

1/3,5 |

2/6 |

|

5. То же, на реконструируемых заводах, пути движения мульдовых составов и пути разливочных площадок конвертерных цехов |

1/5 |

1/7 |

1/3,5 |

2/6 |

|

6. Пути обращения ковшей миксерного типа |

1/7 |

1/7 |

1/4,5 |

2/6 |

На надвижной части горки в пределах зоны расцепки вагонов длиной 70 - 80 м, как правило, не должно быть стрелочных переводов. При наличии стрелочных переводов в этой зоне следует предусмотреть настил в уровне головок рельсов.

2.35. Крутизна откосов балластной призмы принимается 1:1,5 для всех балластных материалов, а крутизна откосов подушки 1:2.

2.36. Стрелочные переводы на станциях следует предусматривать одиночные и перекрестные. На переустраиваемых путях в трудных условиях допускается применение двойных стрелочных переводов, а в трудных и особо трудных условиях при соответствующем обосновании - глухих пересечений.

2.37. Стрелочные переводы должны соответствовать типу укладываемых рельсов на станционных путях и иметь крестовины соответствующих марок не круче указанных в табл. 6.

Стрелочные переводы более крутых марок, чем указаны в табл. 6, допускается применять, если радиусы их переводных кривых не менее принятых для пути, на котором укладываются эти стрелочные переводы.

На путях обращения специального подвижного состава, не указанных в табл. 6, марки крестовин назначают в проекте в зависимости от допустимого радиуса вписывания этого подвижного состава.

2.38. В голове сортировочного парка, как правило, укладывают симметричные стрелочные переводы марки 1/6 или перекрестные съезды марки 2/6. При числе путей в сортировочном парке не более 7 могут укладываться стрелочные переводы марки 1/9.

2.39. На путях станций, по которым производится безостановочный пропуск поездов, а также на путях приема и отправления поездов в пределах головы сортировочных парков, на сортировочных и вытяжных путях в пределах зоны торможений или разгонов должна предусматриваться установка противоугонов.

2.40. Основания под стрелочными переводами, устройства по очистке стрелок, установка упоров и предельных столбиков на станциях должны соответствовать пп. 2.89 - 2.91 СНиП 2.05.07-85.

3. ПРИМЫКАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ К ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНЦИЯМ

3.1. Соединительные пути должны примыкать к горловинам станций так, чтобы была в максимальной степени обеспечена возможность одновременного приема и отправления поездов (подач) по внешним железнодорожным и другим соединительным путям.

3.2. В обоснованных случаях допускается примыкание соединительных путей к вытяжным путям, а в трудных условиях - середине парковых путей, если эти пути не предназначены для приема и отправления поездов. При этом требуется обязательная проверка загрузки вытяжного пути при общем среднесуточном количестве перерабатываемых на нем вагонов более 100.

3.3. Для предотвращения столкновения вагонов, ушедших с соединительных путей, с подвижным составом на станциях должны проектироваться предохранительные устройства: предохранительные тупики, тормозные замедлители, сбрасывающие стрелки, остряки или башмаки и т.п.

Решение об установке предохранительных устройств принимается на основании анализа профиля и плана соединительных путей, включая пути стоянки отцепленных от локомотива вагонов.

3.4. Предохранительные устройства могут не устанавливаться в следующих случаях, если:

все пути стоянки отцепленного подвижного состава, связанные через соединительные пути со станционными путями, расположены на уклонах не менее 1,5 %о и направлены спуском в сторону от станции;

все пути стоянки отцепленного подвижного состава расположены на уклонах менее 1,5 %о со спуском в сторону от станции вплоть до горизонтальной площадки и к ним непосредственно примыкает подъем в сторону станции крутизной не менее 1,5 %о с перепадом высот между вершиной подъема и его основанием не менее 0,3 м.

В обоих случаях значения дополнительных сопротивлений от стрелок и кривых не учитываются.

3.5. Предохранительные устройства должны обязательно устанавливаться в следующих случаях:

если пути стоянки отцепленного подвижного состава расположены на спусках в сторону от станции менее 1,5 %о, горизонтальных площадках или спусках в сторону станции любой крутизны, причем к путям стоянки непосредственно примыкает отрезок пути, расположенный: на подъеме в сторону станции крутизной не менее 1,5 %о с перепадом высот между вершиной подъема и его основанием менее 0,3 м; на подъеме в сторону станции менее 1,5 %о; на горизонтальной площадке; на спуске любой крутизны в сторону станции и, кроме того, если за примыкающим к пути стоянки вагонов отрезком пути имеются элементы, расположенные на спусках любой крутизны в сторону станции, горизонтальных площадках или подъемах в сторону станции крутизной менее 4,8 %о с учетом дополнительного сопротивления от стрелок и кривых.

3.6. Во всех других случаях расположения путей стоянки отцепленного подвижного состава и соединительных путей в профиле и плане решение о необходимости установки предохранительных устройств принимается на основании расчетов скоростей движения вагонов.

3.7. Расчет скоростей движения вагонов осуществляется поэлементно. Для этого весь путь до предельного столбика стрелки примыкания разбивается на элементы пути длиной не более 100 м, на которых определяют крутизну уклонов, значения сопротивлений движению вагонов, в том числе и дополнительных, а также скорость ветра. Затем выбирают такие пути для стоянки и маршруты движения вагонов, которые являются наиболее благоприятными для разгонки и ускорения движения в сторону станции. Расчет конечной скорости движения вагонов на первом и последующем элементах выполняется по формуле

где υн - начальная скорость движения вагонов на каждом элементе пути, м/с; l - длина элемента пути, м; i - крутизна уклона, %о; знак (+) принимается при спуске, знак (-) - при подъеме в сторону станции; ωо - основное сопротивление движению вагонов, Н/кН; ωк - дополнительное сопротивление движению вагонов от кривых, Н/кН; ωс - дополнительное сопротивление движению вагонов от стрелок, Н/кН; υв - скорость ветра, м/с.

На первом элементе, который выбирается наиболее удаленным от станции на пути стоянки вагонов, начальная скорость принимается равной нулю. Полученная конечная скорость принимается в качестве начальной скорости для второго элемента и т.д.

На погрузочно-выгрузочных, выставочных, ремонтных и других путях в пределах зоны стоянки вагонов принимают ωо = 4,07 Н/кН, ωк = ωс = 0, υв = 10,8 м/с; на остальном протяжении подъездных и соединительных путей ωо = 2,03 Н/кН, υв = 12 м/с.

3.8. Если за пределами зоны стоянки вагонов имеются кривые и стрелки, то расчет υк производится с учетом дополнительных сопротивлений ωк и ωс:

ωк = 516/R; (7)

![]() (8)

(8)

где R - радиус кривой, м; Pс - работа сил сопротивлений при движении вагонов по стрелочному переводу, Нм/кН; n - количество стрелочных переводов на элементе пути длиной l.

Значения Pс для стрелочных переводов с крестовинами марки 1/9 и 1/6 приведены в табл. 7. Для остальных стрелочных переводов величина Pс определяется по формуле

Pс = 12Σα + 20n, (9)

где Σα - сумма углов поворота на всех стрелочных переводах, расположенных на элементе пути длиной l, град.

Таблица 7

|

Марка крестовины |

Направление движения |

Pс, Нм/кН |

|

|

Обыкновенная |

1/9 |

Прямое |

20 |

|

» |

1/9 |

На боковой путь |

76 |

|

Симметричная |

1/6 |

- |

57 |

3.9. Если в процессе последовательных расчетов по формуле (6) оказывается, что υк < 0 или υ - мнимое число, то дальнейший расчет прекращается. Делается вывод о том, что вагоны останавливаются, не доходя до предельного столбика стрелки примыкания к станции, и, следовательно, установка предохранительных устройств на участках примыкания подъездных или соединительных путей нецелесообразна. Если на всем протяжении пути υк > 0, то делается вывод о том, что вагоны не останавливаются, и на участке примыкания необходима установка предохранительных устройств.

3.10. Во всех случаях, где имеется возможность направить самопроизвольно уходящие вагоны в предохранительные тупики, на вытяжные или другие второстепенные малодеятельные пути, должны применяться охранные стрелки. Однако следует учитывать, что сами по себе охранные стрелки только отводят вагоны в сторону от охраняемого пути или маршрута. Поэтому совместно с охранными стрелками должны применяться дополнительные устройства (предохранительные тупики, тормозные замедлители и др.) или организованы специальные технологические мероприятия по обеспечению безопасной маневровой работы на станции.

3.11. В тех случаях, когда невозможно применение охранных стрелок совместно с дополнительными устройствами или организацией специальных технологических мероприятий, необходимо применять предохранительные тупики или сбрасыватели. Сферы применения тупиков и сбрасывателей определяются допускаемой скоростью входа вагонов на стрелку тупика или сбрасыватель, исходя из обеспечения надежного отвода вагонов в тупик или сброса вагонов.

3.12. Скорость входа для существующих конструкций сбрасывающих башмаков составляет 10 км/ч; для стрелок предохранительных тупиков, двойных и подъемных остряковых сбрасывателей предельные скорости вагонов по боковому пути (по условию схода подвижного состава) определяют по табл. 8, для одиночных остряковых сбрасывателей скорости практически не ограничиваются.

3.13. Предохранительные тупики обеспечивают большую сохранность ушедшего подвижного состава и грузов, чем сбрасыватели, однако если для их размещения не оказывается необходимой площади, единственными предохранительными средствами являются сбрасыватели.

3.14. При выборе типа сбрасывающего устройства предпочтение следует отдавать сбрасывающему башмаку, который может устанавливаться в любом месте пути, не нарушая целости рельсовой нити, он экономичен в обслуживании. Если скорость вагонов в месте установки сбрасывающего устройства превышает 10 км/ч, следует применять сбрасывающие стрелки или остряки.

Таблица 8

Предельные скорости вагонов по боковому пути стрелочных переводов по условию схода подвижного состава

|

Марка перевода |

Тип рельсов |

Предельная скорость, км/ч |

|

|

Обыкновенные |

1/11, 1/9 |

Р65 Р50 |

85 70 |

|

Симметричные |

1/6 для приемоотправочных путей |

Р65 Р50 |

70 70 |

|

1/6 для горочных путей |

Р65 Р50 |

55 55 |

|

|

Перекрестные |

1/9 |

Р65 Р50 |

65 60 |

|

1/7 |

Р65 Р50 |

45 40 |

|

|

1/5 |

Р65 Р50 |

35 30 |

4. ГРУЗОВЫЕ ПУНКТЫ

4.1. На железнодорожных путях грузовых пунктов производится расстановка вагонов для выполнения грузовых операций, непосредственная погрузка или выгрузка грузов из вагонов, при необходимости, передвижение вагонов в процессе погрузки или выгрузки и сборка вагонов для отправления.

4.2. Путевое развитие грузового пункта зависит от типов объединяемых им грузовых фронтов, устанавливаемой технологии подачи и уборки вагонов на грузовой пункт и видов транспортной связи между фронтами и складами или производствами.

4.3. Грузовые фронты в зависимости от способа производства погрузочно-выгрузочных операций подразделяются на два типа:

точечные фронты с одной погрузочно-разгрузочной машиной или установкой, обслуживающие одновременно только один вагон, или многоточечные фронты, производящие погрузку или разгрузку в нескольких точках, но в каждой точке одновременно только один вагон. При этом механизмы и установки не меняют своего положения относительно фронта. Передвигаются только вагоны;

линейные фронты характеризуются возможностью обслуживания всех или групп вагонов погрузочными или разгрузочными машинами или установкой без выполнения маневров с подачей.

4.4. Схемы путей грузовых пунктов должны проектироваться с учетом следующих требований.

При точечных фронтах погрузки (выгрузки):

подача, уборка и перестановка групп вагонов на фронтах при делении состава на части должны производиться без пропуска локомотива под точкой погрузки;

длина погрузочного или выгрузочного пути должна обеспечивать передвижение подаваемого состава (группы вагонов) вдоль фронта - относительно точки погрузки или выгрузки, а также размещение на пути средств передвижения вагонов;

каждый фронт должен, как правило, обслуживаться самостоятельным погрузочным или разгрузочным путем. В отдельных случаях, при расположении нескольких фронтов на общем пути к фронтам, должна быть обеспечена обособленная подача вагонов;

в отдельных случаях после выгрузки сыпучих грузов на фронте могут предусматриваться пути и устройства для подборки порожних вагонов по их годности под погрузку на других фронтах.

При линейных фронтах погрузки (выгрузки):

должны быть обеспечены подача, уборка и расстановка групп вагонов вдоль фронта работ по погрузке (выгрузке);

при размещении на одном погрузочном (выгрузочном) пути нескольких, не связанных друг с другом фронтов, параллельно основному пути должен укладываться второй путь, а первый - секционироваться съездами. Каждая отделенная съездом секция основного пути рассматривается при этом как самостоятельный погрузочно-выгрузочный фронт.

4.5. В общем случае путевые схемы грузовых пунктов могут включать в себя и точечные, и линейные фронты погрузки или разгрузки.

4.6. Путевые схемы грузовых пунктов зависят от способа подачи и уборки вагонов с грузового пункта (локомотивом в «голове» или «хвосте» состава) и должны предусматривать следующую технологию организации маневровой работы:

подачу составов на грузовые пункты производят, как правило, с предварительно подобранными в них вагонами по основным грузовым фронтам;

подачу вагонов и уборку их с грузовых пунктов производят, как правило, раздельно. Исключение могут составлять обособленно расположённые грузовые пункты;

на грузовых пунктах, для которых по технико-экономическим соображениям подачу вагонов совмещают с их уборкой, а расстановку - с подборкой по грузовым фронтам, предусматривают укладку дополнительных путей;

на грузовых пунктах, объединяющих несколько грузовых фронтов различных типов, замену поданных под грузовые операции вагонов могут производить с использованием всех погрузочно-разгрузочных путей грузового пункта.

Таблица 9

|

Порядок установки вагонов на грузовом фронте и производства грузовой операции |

Погрузка (выгрузка), складирование и выдача в производство (приемка из производства) |

Подача и уборка вагонов |

Передвижение вагонов на грузовом фронте |

Требования к путевой схеме грузового пункта |

№ схемы механизации |

|

I. Навалочные грузы открытого хранения 1. Выгрузка на точечных фронтах |

|||||

|

Начало выгрузки - последний вагон подачи. Протяжка состава через грузовой фронт до начала выгрузки; выгрузка, начиная с последнего вагона |

Выгрузочное устройство бункерного типа, ленточный конвейер, склад открытый веерного типа |

Подача вагонов на фронт локомотивом в «хвосте» состава, уборка - со стороны подачи |

Стационарное маневровое устройство |

Тупиковые выгрузочные пути длиной не менее удвоенного размера подачи |

Рис. 4, г |

|

Начало выгрузки - первый вагон подачи. Вытягивание состава и надвиг его на вагоноопрокидыватель |

Вагоноопрокидыватель, ленточный конвейер, склад открытый, оборудованный козловым перегружателем, экскаватором и др., а также бункерами для подачи материала в производство |

Подача вагонов на фронт локомотивом в «хвосте» состава, уборка - с угловым заездом через вытяжные пути |

Электротолкатель |

Дополнительно к выгрузочным путям, длиной не менее удвоенного размера подачи, требуется устройство ходового и вытяжного путей |

Рис. 4, б, г, д |

|

2. Выгрузка на линейных грузовых фронтах |

|||||

|

Выгрузка одновременно всей подачи |

Эстакады, повышенные пути, бульдозер, автопогрузчик, ленточный конвейер |

Подача вагонов локомотивом в «хвосте» состава, уборка - со стороны подачи |

Не передвигаются |

Выгрузочный путь длиной не менее размера подачи |

Рис. 5, а, б |

|

Выгрузка состава механизмами, перемещающимися вдоль фронта выгрузки |

Специальные вагоноразгрузчики, бульдозер, автопогрузчик, ленточный конвейер |

Подача локомотивом в «хвосте» или «голове» состава |

Не передвигаются |

Выгрузочный путь длиной не менее размера подачи |

Рис. 5, б |

|

3. Погрузка на линейных грузовых фронтах |

|||||

|

Погрузка состава механизмами, перемещающимися вдоль фронта |

Козловые краны и перегружатели, краны на железнодорожном ходу, автопогрузчики, экскаваторы |

Подача вагонов локомотивом в «голове» или «хвосте» состава |

Не передвигаются |

Погрузочный путь длиной не менее размера подачи |

Рис. 5, а |

|

4. Погрузка на точечных грузовых фронтах |

|||||

|

Начало погрузки - первый вагон подачи |

Погрузочный бункер |

Подача вагонов локомотивом в «хвосте» состава. Уборка вагонов с угловым заездом через вытяжной путь |

Стационарные маневровые устройства |

Погрузочный путь длиной не менее удвоенного размера подачи |

Рис. 3, в, д |

|

II. Навалочные грузы закрытого хранения 1. Выгрузка из открытого подвижного состава на точечных фронтах |

|||||

|

Начало выгрузки - последний вагон подачи. Протяжка состава через грузовой фронт до начала выгрузки; выгрузка, начиная с последнего вагона с передвижением состава вперед |

Выгрузочное устройство бункерного типа, ленточный конвейер, склад закрытый, штабельно-бункерный |

Подача вагонов локомотивом в «хвосте» состава, уборка - со стороны подачи |

Стационарное маневровое устройство |

Выгрузочные пути (тупиковые) не менее удвоенного размера подачи |

Рис. 4, б, г, д |

|

Начало выгрузки - первый вагон подачи. Вытягивание состава и надвиг его на вагоноопрокидыватель |

Вагоноопрокидыватель, ленточный конвейер, склад закрытый |

Подача вагонов локомотивом в «хвосте» состава, уборка - с угловым заездом через вытяжной путь |

Электротолкатель |

Дополнительно к выгрузочным путям длиной не менее удвоенного размера подачи, требуется устройство ходового и вытяжного путей |

Рис. 4, а, в |

|

2. Выгрузка из открытого подвижного состава на линейных фронтах |

|||||

|

Выгрузка одновременно всей подачи или поочередно механизмами, перемещающимися вдоль фронта выгрузки |

Траншеи, ленточные конвейеры, специальные вагоноразгрузчики, грейферные краны. Повышенные пути, эстакады |

Подача вагонов в «хвосте» состава, уборка - со стороны подачи |

Не передвигаются |

Выгрузочный путь длиной не менее размера подачи |

Рис. 5, а |

|

3. Выгрузка из закрытого подвижного состава на точечных фронтах |

|||||

|

Протяжка состава через грузовой фронт до начала выгрузки; выгрузка, начиная с последнего вагона, с передвижением состава к вееру путей |

Выгрузка пневморазгрузчиком, приемное устройство на один хоппер или цистерну |

Подача вагонов локомотивом в «хвосте» состава; уборка со стороны подачи |

Стационарное маневровое устройство |

Выгрузочные пути (тупиковые) не менее удвоенного размера подачи |

Рис. 4 ,д |

|

4. Выгрузка от закрытого подвижного состава на линейных фронтах |

|||||

|

Выгрузка механизмами, перемещающимися вдоль фронта выгрузки |

Выгрузка специальными разгрузчиками |

Подача вагонов в «хвосте» состава, уборка со стороны подачи |

Не передвигаются |

Выгрузочный путь длиной не менее размера подачи |

Рис. 5, а |

|

5. Погрузка навалочных грузов закрытого хранения |

|||||

|

Погрузка на точечных фронтах. Погрузка может производиться одновременно с нескольких точек |

Пневмопогрузчиками из бункеров |

Подача вагонов в «хвосте» состава |

Стационарное маневровое устройство |

Погрузочный путь длиной не менее размера подачи |

Рис. 3, б |

|

III. Металлы, металлоизделия, тяжеловесные, лесные грузы |

|||||

|

Выгрузка и погрузка вагонов в пределах грузового фронта последовательно |

Краны, краны-перегружатели различных конструкций |

Подача вагонов локомотивом в «голове» или «хвосте» состава |

Не передвигаются |

Разгрузочный путь не менее размера подачи |

Рис. 5, а, б |

|

IV. Тарно-штучные грузы |

|||||

|

Погрузка и выгрузка в пределах грузового фронта последовательно |

Электропогрузчик, кран-штабелер, ленточный конвейер |

Подача вагонов локомотивом в «голове» или «хвосте» состава |

Не передвигаются |

Разгрузочный путь не менее размера подачи |

Рис. 5, а, б |

|

V. Наливные грузы |

|||||

|

Слив или налив группы вагонов одновременно |

Сливоналивные эстакады |

Подача вагонов локомотивом в «хвосте» состава |

Частично передвигаются стационарным маневровым устройством |

|

|

4.7. Классификация путевых схем грузовых пунктов в зависимости от технологии погрузки или разгрузки приведена в табл. 9.

4.8. Путевые схемы простейших грузовых пунктов с точечными фронтами (рис. 3, а, б; 4, г, д) предусматривают раздельную подачу и уборку вагонов локомотивом в «хвосте» состава с установкой последнего вагона под (над) точкой погрузки (выгрузки) и передвижением вагонов, в процессе их погрузки или разгрузки в сторону, обратную подаче (перемене направления движения). Схемы обеспечивают минимальное путевое развитие.

Путевые схемы грузовых пунктов (рис. 3, в, 4, в) предусматривают также подачу вагонов с локомотивом в «хвосте» состава, но с установкой первого вагона под (над) точкой погрузки (разгрузки) и передвижением вагонов в процессе их погрузки-выгрузки в сторону, совпадающую с подачей.

Уборка погруженных вагонов (см. рис. 3, в) производится по обходному пути со стороны, противоположной подаче. Эта схема обеспечивает возможность совмещения подачи и уборки вагонов и более высокое использование производительности погрузочных устройств по сравнению со схемами, показанными на рис. 3, а и 3, б. В схеме на рис. 4, в (с применением вагоноопрокидывателя) сборка вагонов после выгрузки предусматривается с помощью профилированного пути. Для уборки порожнего состава требуется обходной путь.

Схемами грузовых пунктов с несколькими точечными фронтами (рис. 3, г, 4, б) предусматривается подача вагонов с локомотивом в «голове» состава. По этим схемам требуются пути для приема составов и обгона локомотивов.

Рис. 3. Схемы железнодорожных путей грузовых пунктов погрузки вагонов на точечных фронтах

а, б, в, г - для бункерной погрузки массовых насыпных грузов; д - то же с применением траверзных тележек для передвижения вагонов; I - бункерный склад с конвейерной подачей и выдачей материала; II - силосные склады; III - погрузочное устройство; IV - траверзная тележка

4.9. Схемы путей с линейными фронтами (рис. 5) предусматривают подачу вагонов с локомотивом в «хвосте». В этих схемах, а также в схемах, приведенных на рис. 3, а, б, возможна подача вагонов локомотивом в «голове» состава, для чего необходимо предусматривать устройство специального пути для обгона локомотива (на схемах, приведенных на рис. 5, он предусмотрен) во избежание его задержки на период грузовой операции.

При схеме с краном на железнодорожном ходу (см. рис. 5, б) требуется укладка дополнительного пути для передвижения крана вдоль фронта работ.

Если грузовые операции выполняются мостовым краном, то, как правило, железнодорожный путь укладывается параллельно продольной оси мостовой эстакады.

Рис. 4. Схемы железнодорожных путей грузовых пунктов выгрузки вагонов

а, б, в - для выгрузки массовых насыпных грузов на вагоноопрокидывателе; г - то же, на бункерном выгрузочном устройстве; д - то же, пневморазгрузчиком; V - вагоноопрокидыватель; VI - разгрузочное устройство; VII - тепляк (размораживающее устройство)

При небольших объемах погрузки (выгрузки) и в случае, когда мостовой кран используется на технологических операциях (склад является продолжением цеха), возможна укладка железнодорожных путей перпендикулярно мостовой эстакаде, между ее колоннами.

Рис. 5. Схема железнодорожных путей грузовых пунктов погрузки или выгрузки вагонов на линейных грузовых фронтах

а - склады тарно-штучных и тяжеловесных грузов; б - эстакада для выгрузки сыпучих и площадки, оборудованные краном на железнодорожном ходу; 1 - закрытые склады тарно-штучных грузов; 2 - открытая площадка с козловыми кранами; 3 - вагонные весы; 4 - эстакада для выгрузки сыпучих грузов; 5 - площадки, оборудованные краном на железнодорожном ходу

4.10. Длина железнодорожных погрузочно-разгрузочных путей определяется типом фронта погрузки или разгрузки, размером подачи вагонов и должна включать длину пути для установки и маневровых перемещений вагонов или подач.

Для точечного (многоточечного) фронта в общем случае полезная длина участка Lж.д железнодорожного погрузочно-разгрузочного пути, на который подаются вагоны для выполнения погрузки или разгрузки, равна

Lж.д ≥ 2lп - lп.р + lл + Δ, (10)

где lп - длина фронта подачи вагонов, м; lп.р - длина погрузочно-разгрузочного фронта, м; lл - длина локомотива, м; Δ - дополнительная длина на неточность установки, м.

Длина фронта подачи определяется по формуле

lп = ml, (11)

где m - число вагонов, подаваемых под погрузку или разгрузку; l - средняя длина вагона, м.

Длина погрузочно-разгрузочного фронта

lп.р = mгl, (12)

где mг - число вагонов, которые одновременно могут находиться под погрузкой или разгрузкой.

Для линейного погрузочно-разгрузочного фронта длина участка железнодорожного пути

Lж.д ≥ lп + lл + Δ.

Длина погрузочно-разгрузочного пути, расположенного непосредственно у склада, в котором механизмы одновременно выполняют складские операции, определяется размерами склада, но должна быть не меньше длины фронта подачи вагонов.

4.11. При использовании нескольких механизмов на одном погрузочно-выгрузочном пути линейного фронта следует учитывать, что для производителей работы каждому механизму требуется минимально необходимый фронт работы, приведенный в табл. 10.

Таблица 10

|

Минимальный размер грузового фронта, ваг. |

Машины |

Минимальный размер грузового фронта, ваг. |

|

|

1. Краны портальные, козловые, железнодорожные, экскаваторы |

3 |

2. Краны мостовые 3. Краны автомобильные, автопогрузчики 4. Электропогрузчики |

2 1 0,5 |

4.12. Путевые схемы грузовых пунктов должны предусматривать использование совершенного оборудования для комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, а путевые схемы пунктов с точечными фронтами, кроме того, маневровые устройства для передвижения вагонов.

Для надвига вагонов на точечных фронтах применяют стационарные маневровые устройства или электротолкатели дистанционного управления, а для сбора порожних вагонов после выгрузки на вагоноопрокидывателях - системы тележек или профилированные пути.

4.13. В пунктах массовой выгрузки навалочных грузов могут применяться горки малой мощности для отбора порожних вагонов, используемых под погрузки.

4.14. В пунктах массовой погрузки навалочных грузов могут устанавливаться вагонные весы.

В случаях, когда технология погрузки допускает возможность перегруза вагона, вагонные весы следует устанавливать в точке погрузки. Если установка весов в точке погрузки невозможна, а определить массу обмером или расчетом с необходимой точностью нельзя, то в схеме путей пункта погрузки следует предусматривать пути дозировочного устройства с железнодорожными весами.

При погрузке на нескольких фронтах без дозировочных устройств навалочных грузов, не допускающих перегруза вагона, путевая схема грузового пункта должна предусматривать устройство весового пути с установкой электронных весов для фиксации массы вагона на ходу.

4.15. В пунктах выгрузки насыпных грузов, в зависимости от расстояния и условий их перевозки, может производиться контрольное взвешивание вагонов. Схема путей, как правило, должна обеспечивать взвешивание вагонов на ходу в процессе подачи под выгрузку или в тепляк.

5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ И СТАНЦИИ

5.1. Необходимость устройства и размещения распределительных постов определяют при разработке принципиальных путевых схем железнодорожных путей с учетом обеспечения устанавливаемых размеров, организации и безопасности движения, в увязке с генеральными планами отдельных предприятий или предприятий, объединяемых в промышленный узел.

5.2. Распределительные посты устраивают в местах слияния соединительных путей и могут располагаться: перед предприятиями или грузовыми пунктами предприятия (рис. 6, а), последовательно с точкой слияния соединительных путей, образующих веер; под прямым или острым углом к вводам на предприятия или грузовые пункты соединительных путей (рис. 6, б, в) с включением в пост основного ходового пути, объединяющего соединительные пути в веер; непосредственно на одном из соединительных путей, входящих в веер (рис. 6, г).

Пост целесообразно располагать перед предприятиями или грузовыми пунктами (рис. 6, а), когда на предприятие поступают маршрутизированные вагонопотоки.

При поступлении на предприятия или грузовые пункты дробных вагонопотоков посты целесообразно располагать по схемам, показанным на рис. 6, б, в с использованием при подаче и сборке вагонов вытяжного пути, что позволяет сократить маневровые передвижения.

Схема на рис. 6, г применяется также при поступлении дробных вагонопотоков, но при их небольших размерах.

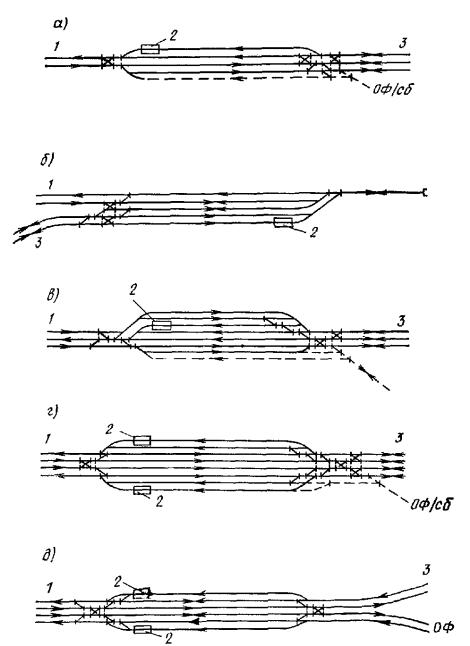

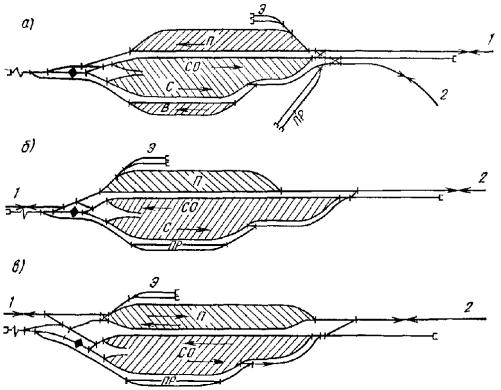

Рис. 6. Схемы размещения распределительных станций

а - последовательное размещение станции; б - параллельное размещение станций; в - размещение станций на веере путей; г - размещение станции на веере путей для дробных вагонопотоков; 1 - склад; 2 - цех; 3 - площадка

Схемами на рис. 6, б, в предусмотрено движение подач с сортировочной (или грузовой станции) с локомотивом в голове. По схеме на рис. 6, г требуется обгон локомотива на посту.

5.3. Распределительные посты для перемены направления движения с обгоном локомотива устраивают по схеме на рис. 7, а, а на слиянии двух однопутных соединительных путей при необходимости обеспечения устанавливаемых размеров движения и для его безопасности - по схеме на рис. 7, б.

Рис. 7. Схемы распределительных постов

а - для перемены направления движения поездов с отцепкой локомотива от состава; б - на слиянии двух однопутных соединительных путей

5.4. Число приемоотправочных путей на постах (без главных путей - при наличии транзитного движения через пост, или без ходовых путей - при отсутствии транзитного движения) следует принимать:

при размерах движения до 12 пар поездов (подач) в 1 сут - 1 путь;

при размерах движения более 12 пар поездов (подач) в 1 сут - 2 пути.

5.5. Распределительные посты в карьерах устраивают по условиям обеспечения расчетных размеров перевозок и безопасности движения с учетом движения поездов в одном направлении (по технологическим условиям) вагонами вперед.

5.6. Для регулирования движения поездов в карьерах применяют посты без путевого развития, оборудованные только предохранительными тупиками. Схемами постов на рис. 8 предусмотрены организация безостановочного пропуска поездов по откаточным путям и задержка поездов с бокового направления на подходе к посту. Поэтому в схемах на рис. 8 и 9, а профиль пути подхода с бокового направления должен обеспечить трогание поезда с места в случаях остановки у сигнала с показанием, запрещающим движение.

Для вывоза на поверхность карьера груженых поездов с помощью толкачей перед перегоном с тяжелыми профильными условиями проектируется пост для толкачей.

5.7. Посты с путевым развитием устраивают для обеспечения потребной пропускной способности.

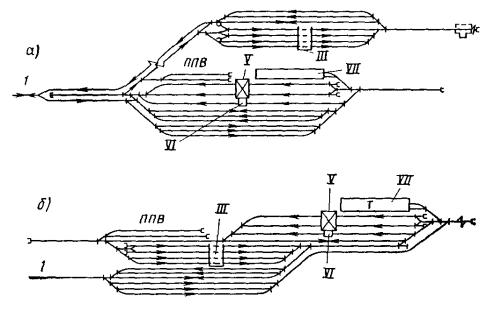

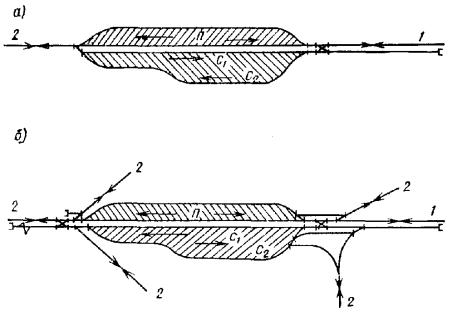

Рис. 8. Схемы постов примыкания к откаточным путям в карьерах

а - примыкание путей к однопутному участку; б - примыкание путей к двухпутному участку; в - слияние однопутных участков в двухпутный; г - слияние двух двухпутных участков; 1 - верхний горизонт; 2 - нижний горизонт; 3 - горизонт; 4 - выездная траншея

В схемах таких постов (см. рис. 9), как правило, предусматривается:

возможность приема поездов с боковых направлений на шлюзовой или обгонный путь при обеспечении безостановочного пропуска поездов по главному направлению;

возможность скрещения на посту поездов, следующих с однопутных подходов.

Для обеспечения потребной пропускной способности при перемене направления движения поездов проектируют посты телескопического типа, которые позволяют сохранить специализацию главных откаточных путей (рис. 10).

Рис. 9. Схемы постов с путевым развитием (в карьерах)

а - попутное примыкание пути к двухпутному участку; б - примыкание пути к двухпутному участку с угловым заездом; в - слияние однопутных участков в двухпутный участок; г - примыкание двухпутного участка к двухпутному участку с угловым заездом (обозначения см. рис. 8)

5.8. Схемы постов (рис. 9 б - г и 10) составлены с учетом сведения до минимума пересечений поездопотоков на посту. Применение этих схем позволяет при оборудовании постов устройствами электрической централизации избежать сооружения путепроводных развязок даже при очень больших размерах движения поездов.

Схемы заводских распределительных станций отличаются от схем заводских постов (см. рис. 6) числом приемоотправочных путей, которое принимается (без главных) при размерах движения: до 12 пар «передач» в 1 сут - 1 путь; св. 12 - 2 пути.

При выполнении на распределительной станции маневров по отцепке и прицепке групп вагонов, а также отстое групп вагонов в ожидании подачи на грузовые пункты или отправления на сортировочную станцию, на станции дополнительно укладываются 1 - 2 пути, в зависимости от объема и организации работы.

5.9. Распределительные станции в карьерах устраивают для распределения поездов; с пустой породой - на отвальные тупики; с горной массой или рудным телом (углем) - на обогатительные фабрики и углесборочные станции, а также порожних поездов, следующих в обратном направлении из этих пунктов, между забоями.

5.10. Расположение распределительных карьерных станций устанавливают в зависимости от системы вскрытия и разработки карьеров.

При этом проектируется, как правило, одна станция, размещаемая в пункте слияния отвальных путей из нескольких выездных траншей и разветвления путей на отвалы и обогатительную фабрику или для угольных карьеров на углесборочную станцию.

Станции, распределяющие только поезда с пустой породой по отвалам, целесообразно располагать возможно ближе к последним.

Рис. 10. Схемы постов слияния двухпутных участков с путевым развитием (в карьерах)

а - слияние двух двухпутных участков; б - слияние двух двухпутных участков с угловым заездом; в - тупиковый телескопический пост; г - телескопический пост; 5 - на горизонт (обозначения см. на рис. 8)

5.11. Схемами карьерных распределительных станций учитывается следующий порядок организации движения:

движение груженых поездов на отвалы вагонами вперед;

пропуск груженых поездов по распределительной станции преимущественно без остановки;

выполнение на станции следующих операций с порожними составами: технический осмотр подвижного состава и экипировка локомотивов, опробование автоматических тормозов, обработка вагонов в зимнее время профилактическими средствами против смерзания в них породы и горной массы;

движение груженых поездов при трехпутной выездной траншее по двум крайним главным путям, при четырехпутной траншее - по двум средним главным путям, на путях к отвальным тупикам, примыкающим к станции - двухстороннее движение груженых и порожних составов.

5.12. На рис. 11, а, в, г пунктиром показано путевое развитие породных станций при примыкании к ним соединительного пути на обогатительную фабрику или углесборочную станцию. Схемой на рис. 11, д предусматривается разделение поездопотоков с пустой породой на отвалы и горной массы (угля) - на обогатительную фабрику или углесборочную станцию при двухпутных подходах.

5.13. Число приемоотправочных путей на распределительных станциях карьеров для каждого направления движения отдельно может приниматься по табл. 11.

5.14. Локомотивовагонное и экипировочное хозяйства и установки по обработке порожних вагонов для предотвращения смерзаемости сыпучих грузов должны быть расположены со стороны путей, предназначенных для приема порожняковых составов.

В головной части одного из крайних путей, специализированных для порожняковых составов, может устраиваться смотровая канава для осмотра локомотивов при смене локомотивных бригад.

Рис. 11. Схемы породных и карьерных распределительных станций

а - при двухпутной выездной траншее; б - при двухпутной выездной траншее и угловом движении на отвал; в - при трехпутной выездной траншее; г - при четырехпутной выездной траншее; д - при четырехпутной выездной траншее и двухпутных подходах с отвалов и обогатительной фабрики; 1 - карьер; 2 - смотровая канава; 3 - отвалы; оф - обогатительная фабрика; СБ - углесборочная станция

Таблица 11

|

Число путей для направлений движения |

||

|

груженого |

порожнего |

|

|

50 |

1 |

1 |

|

100 |

1 |

2 |

|

140 |

2 |

2 |

|

200 |

2 |

3 |

|

300 |

3 |

4 |

|

Примечания: 1. Число путей для пропуска поездов определено из условий оборудования станций электрической централизацией стрелок и без учета путей, необходимых для выполнения специальных требований, связанных с технологией перевозок (обработка вагонов профилактическими средствами против смерзаемости и т.п.), а также путей для стоянки и ремонта подвижного состава и технических средств на станции. 2. Таблицей не учтены главные пути, число которых принимается отдельно, но не более двух на станцию. |

||

6. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ СТАНЦИИ

6.1. Промышленные грузовые станции производят прием и отправление подач вагонов и маршрутных поездов, работу по обслуживанию грузовых пунктов: разделение подач на группы вагонов, предварительно подобранные по грузовым пунктам (или фронтам) на сортировочных станциях, и маршрутов с однородными грузами или порожними вагонами - для подачи групп вагонов и частей маршрутов под выгрузку или погрузку; объединение вывезенных с грузовых пунктов (фронтов) групп вагонов в подачи или отправительские маршруты, а также в необходимых случаях - сортировку порожних вагонов с выделением используемых под погрузку и взвешивание вагонов.

6.2. На грузовых станциях может производиться также сортировочная работа по подборке вагонов по фронтам погрузки-выгрузки. Эта работа выполняется в случаях:

изменения назначений сортировки в зависимости от заполнения грузовых фронтов и емкостей для грузов, используемых при погрузке или разгрузке, использования погрузочно-выгрузочных механизмов или при необходимости чередования подаваемых под выгрузку вагонов для подшихтовки выгружаемых материалов;

необходимости выделения порожних вагонов, требующих подготовку под погрузку, которая производится на этой же станции или ближайшей к ней грузовой станции, на которой организация зачистки вагонов невозможна или нецелесообразна;

большой дробности сортировки и при общем прибытии на станцию не менее 100 вагонов в 1 сут.

6.3. Грузовые станции следует размещать:

вблизи от обслуживаемых станцией грузовых пунктов. Наиболее целесообразным является размещение станции между грузовыми пунктами или параллельно им, что обеспечивает подачу и уборку вагонов к фронтам погрузки и выгрузки через вытяжной путь без обгона на станции и грузовых пунктах маневрового локомотива. Если по условиям проектирования генерального плана предприятия грузовую станцию нельзя расположить между или параллельно грузовым пунктам, возможно ее размещение перед ними;

непосредственно у пунктов погрузки или выгрузки массовых грузов, располагаемых на периферийной части территории промышленных предприятий (при доставке грузов с грузовых пунктов на склады или непосредственно к производственным агрегатам непрерывным транспортом), или непосредственно у производственных агрегатов (при устройстве для доставки подготовленных в соответствии с требованиями производств грузов «глубоких железнодорожных вводов» на территории предприятий).

Оба решения находят применение в черной металлургии при размещении сырьевых станций. При этом устройство «глубоких вводов» может применяться для реконструируемых металлургических заводов.

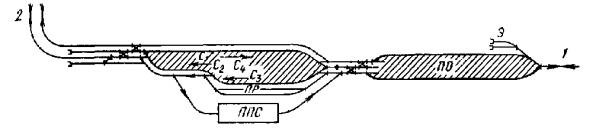

6.4. Схема грузовой станции, располагаемой между грузовыми пунктами, приводится на рис. 12, а. Этой схемой предусмотрены следующие специализации путей и организация работы:

длинные пути предназначены для приема и отправления маршрутных поездов, а короткие - для приема и отправления подач;

составы поездов или подач, прибывающие на станцию, по частям выставляются на грузовые пункты вагонами вперед через соответствующие вытяжные пути;

вагоны, требующие взвешивания, перед подачей на грузовые пункты взвешивают на вагонных весах;

группы вагонов, отправляемые в составах маршрутных поездов, выводимые с грузовых пунктов, выставляют на длинные пути, а остальные вагоны - на короткие. При необходимости вагоны, выставляемые на короткие пути, сортируют с выделением вагонов, используемых под сдвоенные операции и вагонов, требующих взвешивания.